Greetings! 新米ライターのMarkです。

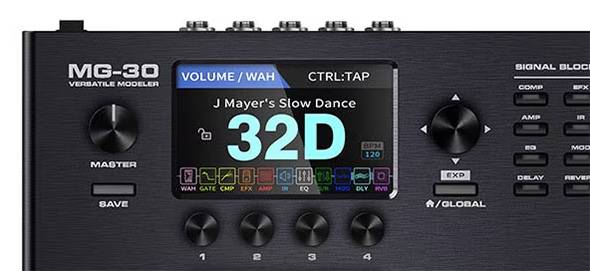

今回は2021年に発売され、現在まで支持され続けているマルチエフェクター「NUX MG-30」のお話。

定期的に品薄になるほどの人気製品にもかかわらず、国内レビューが少ないので「名前は知ってるけど詳しい使用感は把握してない」という人も多いでしょう。

そこで本記事ではMG-30ヘビーユーザーの立場から「実際に運用して魅力に感じたこと」を紹介したいと思います。

基本的に公式サイトや販売ページで大々的に宣伝されている機能やスペックには触れません。

なので本記事より先に

これらのサイトを読んでおくのがおすすめです。

■ 付属フットスイッチが高性能

MG-30にはNMP-2というフットスイッチが付属しています。単品で買うと3,000〜5,000円程度の品です。

これはアンプ用切り替えスイッチのようなシンプルなものではなく、

- モード切り替え機能搭載(オープン、クローズ、ラッチ)

- 外部電源式(センターマイナス9V。パッシブでもクローズモードで動作可能)

- シングルスイッチ、デュアルスイッチどちらでも運用可能

- スイッチごとにLEDインジケータあり

- コンパクトエフェクターレベルの堅牢なアルミ製ボディ

これだけの機能があります。もちろん仕様さえ合えばMG-30以外の機材にも使用可能。かなり豪華な付属品です。

■ アサインのパターンが豊富

MG-30は前述の外部スイッチ、本体右側のペダル、CTRLスイッチはそれぞれ任意の機能をアサイン(登録)できます。

エフェクトの単体オンオフ、シーン切り替え、ボリューム調節、モジュレーション系・空関系のパラメータ調節…など。自由度が高すぎる。

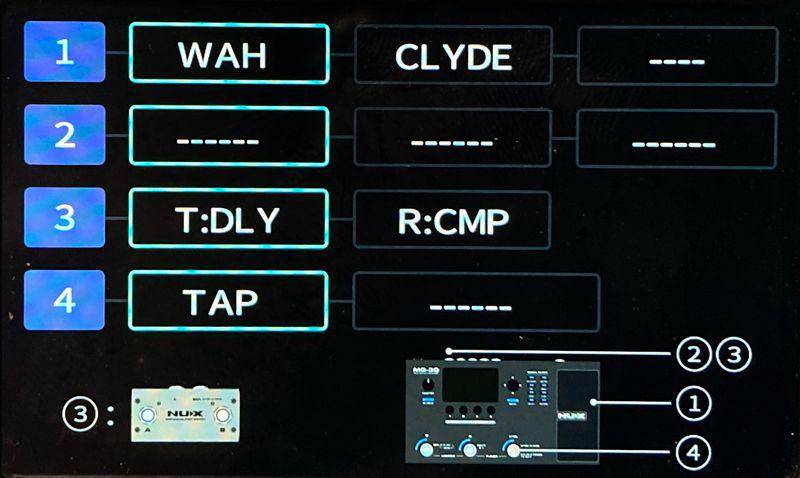

これは私が実際に使っているパッチのアサイン内容です。

- 内蔵ペダルをオンにするとビブラートのRATE速度を調節できる(オフのときはボリュームペダル)

- エクスプレッションペダルではなくスイッチを接続しているのでアサインなし

- 外部スイッチでディレイ・リバーブのオンオフ

- CTRLスイッチでブースターのオンオフ

と、このようにまるで普通のペダルボードにエフェクターを並べている感覚で操作ができるんです。とても実戦的な機能ですね。

■ レストアボタンの存在

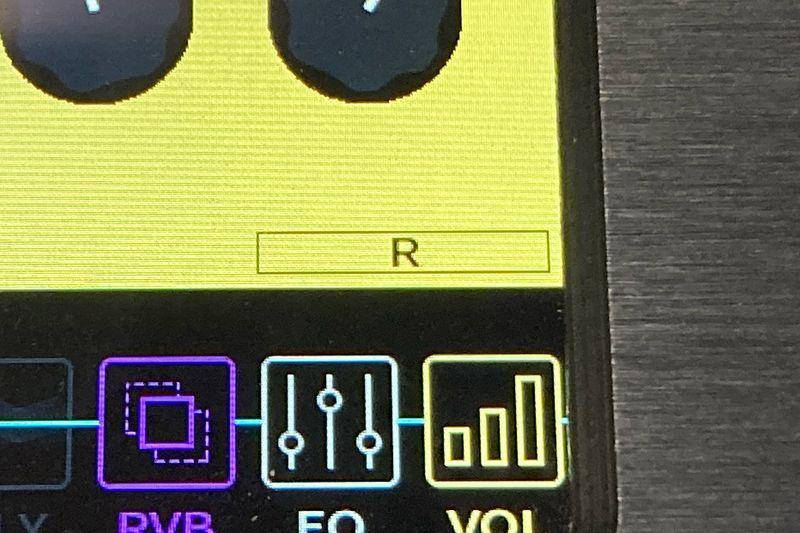

エフェクト操作画面右下には「R」という項目があります。これはレストアボタンで、その下にあるノブを押し込むと全てのノブの位置が編集操作する前の状態に戻るんです。これ超便利!

ツマミをいじくりすぎて迷子になった時、いちいちパッチ切り替えをしなくてもこれを押すだけでスタート地点に戻れる。音作りに不慣れな人は特に役立つ機能だと思います。

■ アナログノブとジョグダイヤル

MG-30のマスターノブはアナログです。デジタルよりもシームレスに微調整できるという利点があります。

真ん中にあるのは「ジョグダイヤル」

これを回すとエフェクトタイプや項目カーソルをバーッ!とスピーディに変更できます。

さらにこのダイヤルは上下左右に動く「十字キー」の機能も搭載しているのでダイヤルから手を離さずに連続して様々な操作が可能です。あちこちのボタンに手を伸ばさなくて済むのはことのほか快適です。

■ 価格を超える処理能力

どんなに良いエフェクトを搭載しても、どんなに良い機能を搭載していても、動作がもっさりしてたり使えるエフェクト数に限りがあると不満が募ります。

MG-30は(付属スイッチの金額を引くと)実質25000円程度のマルチにもかかわらず、

- DSP(プロセッサ)を2つ搭載

- 32bit 48kHzで音声処理

- 1024サンプルのIRデータに対応(WAV)

というモンスターぶり。キビキビと安定した動作を見せてくれます。

■ アコースティックIR搭載

MG-30にはキャビネットIRだけでなくアコースティックギターのIRが3種類搭載されています。

一般的なアコギシミュは「エレキの音がアコギっぽくなるように帯域をいじったもの」が多いのですが、IRは「エレキの音がアコギから出た時の音を再現」するものなので、そのリアルさには雲泥の差が出ています。

リバーブとEQを組み合わせればブラインドテストでアコースティックギターだと判断されるレベルにまでもっていけるほど優秀。アコギを持っていない人にはとても嬉しいIRです。

■ ステレオミニジャック

ヘッドホンアウトとAUXインは主に自宅での練習で使う部分。このふたつのジャックがステレオミニになっているんです(他は標準フォーン)

すでに音楽をやっている人ならまだしもライトユーザーは標準フォーンのヘッドホンやケーブルを持ってないことも少なくないので、ここをステレオミニにしたのは良い判断だと思います。

■ Type-Cの採用

MG-30のUSBジャックはType-Cです。なんだそんなこと、と思われるかもしれませんが2020年以降に発売された機材でもMicroUSBを採用しているものはそこそこありまして…耐久性が不安なんですよね。そういう意味で嬉しい仕様。

■ エフェクトがマニアック

基本的にマルチエフェクターは定番のエフェクトをモデリングしている製品が多いのですがMG-30はオタクが唸るようなマニアックなエフェクトが搭載されています。

いくつか例を挙げると…

- STEEL SINGER(NUXから発売されたSTEEL STRINGのモデリングのモデリング)

- BOSS DM-3

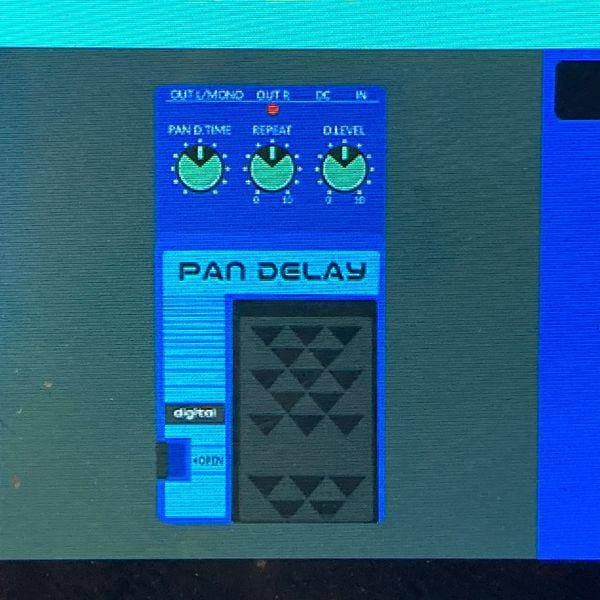

- アイバニーズのモジュレーション、パンディレイ

- DUOTIME(NUXヴェルデユーゴシリーズduotimeのモデリング)

- ARION STEREO CHORUS(!!)

といった感じ。実機中古が微妙に高いモデルをマルチで試せるのは嬉しいですね。

■ こだわりまくりのグラフィック

MG-30でエフェクトを選択すると元ネタの絵が表示されるのですがそのクオリティが異常に高い。

令和の時代にドット絵で描かれたアリオンコーラスを目にするなんて、夢にも思いませんでした。搭載エフェクトの選定といい、デザイナーのオタクぶりが伝わってきます。

■ リアンプ機能

プラグインアンプが普及した現在「ドライ信号にアンプをあとがけする」という手法は一般化しています。あとからいくらでも音作りできる、とてもスマートなレコーディング手法です。

一方、同じことを実機のアンプやアウトボードで実現する「リアンプ」は一気にハードルが上がります。専用の機材やセッティングの知識が必要になるからです。

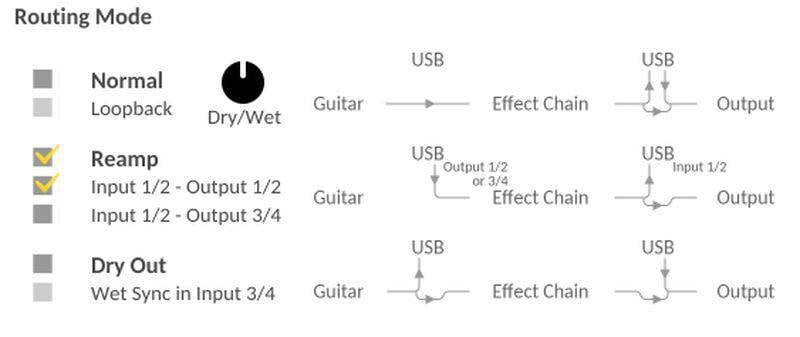

MG-30はそのリアンプをいともカンタンに実現します。

MG-30をインターフェースとしてDAWに接続し、専用エディターのセッティングからリアンプモードを選択すると、ウェットな音を聞きながらドライ音が録音されるようになります。

納得の行くテイクが録音できたらそのトラックをソロモードにして、出力先もMG-30に変更します。

その状態で別トラックを録音モードにして録音すると……先に録ったドライ音にMG-30のエフェクトがかかった音が録音されるんです。これは本当に便利。

弾いてる間はウェット音が鳴るので演奏しやすく、プラグインを使わないのでPCへの負荷は軽く、音作りは実機のツマミで行える。まさに快適そのものです。

■ まだまだ戦える優等生

MG-30の魅力は伝わったでしょうか?はっきり言って今後も十分に戦えるほどのポテンシャルを秘めています。

2023年現在まだディスコンになっていないモデルですが購入はお早めに!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類