みなさんこんにちは、夜型DTMerのリミトです。

今回の記事では、私が作曲するときにほぼ毎回使用している超おすすめのソフト、ウェブアプリをご紹介したいと思います。

しかし、ただ紹介するだけでは味気ないじゃあないか、ということで私が何十回も使用してきたことで見つけた、上手に使うコツ。これを作曲初心者の方々向けに伝授したいと思います。

無料で使用できるものも有料のものも交えて紹介していきます。たまにMac、Windows、など環境によっては使用できないものも紹介しますが、できるだけOSに関係なく使用できるツールをご紹介しますので、どうぞご参考ください。

また、最近はスマホで作曲をしている方がとても多いので、ここで紹介するウェブアプリに関しては全てスマホでも難なく使用できるものに限らせていただきました。

それではさっそく、みていきましょう。

Background Music (MacOS)

まずはこれ。Mac向けのアプリケーションです。

パソコンでは下図のように内部の音の論理情報をスピーカーを通して物理的な音に変換、外部の物理的な空気の揺れをマイクを通して論理データに変換しています。

しかしBackground Musicではその常識を覆すことができるのです。

Background Musicは仮想のスピーカーとマイクをパソコンに実在すると認識させて、(正確には仮想だということがばれています)そこに音の情報を出力させたり、そこから音の情報を入力させたりすることができます。

ここからアクセスして、

ダウンロード。展開してインストールすれば導入完了です。設定も特になし。簡単にできます。

インストールすると、「システム環境設定 > サウンド > 出力、入力」の「サウンドを入力、出力する装置を選択」に「Background Music 仮想」が追加されます。

これを選択して音楽を流してみると、あれ、音が出ませんね。そう、これはBackground Musicという仮想のスピーカーに出力しているからなのです。

そして、入力でも「Background Music 仮想」を選択すると、入力レベルに反応が出ました。しっかり機能しているみたいですね。

何かしらの音声データを再生して、それをBackground Musicスピーカーに出力して、その情報をBackground Musicマイクで拾って、再びパソコンへ送り、それを録音。これがBackground Musicの機能なのです。

もちろんセキュリティー、著作権上制限されている場所では絶対使用できませんのでご安心ください。

実はMacの画面収録と言うのは複雑なものでして、画面内で再生している音ではなく、マイクから入力される音を収録してしまうなど、思うようにいかないのですね、そこでこのツールを使えば劣化なしで音も収録できるので、私は普段から愛用しています。

サウンドハウスアプリ

続いてはスマホで使える便利ツールです。サウンドハウスではスマートフォン用のアプリを提供しているのですが、知らなかったという方が意外と多かったのでご紹介します。じつはこのアプリ、とある便利ツールがあるのです。

それはこちら、チューナーとメトロノーム。

「チューナー」ではスマホのマイクから入力される音のピッチを特定したり、指定した周波数の音を「周波数を入力」に打ち込んで鳴らしたりすることができるのです。

また、左上のメトロノームのアイコンをタップすれば「メトロノーム」というツールを使用できます。BPMを指定して拍子を指定して「ピッ、プッ、プッ、プッ、」と鳴らすことができるのです。さらに、曲のリズムに合わせて「TAP」をタップすれば大まかなBPMが測れてしまうのです。

ショッピングとツール2種類の使用を1つのアプリ内で済ませることができるので、容量削減にもつながりますし、わざわざアプリを入れる必要がなくなりました。

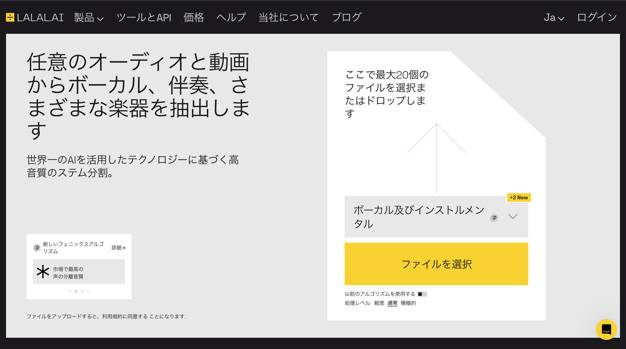

LALAL.AI

次は音声の分離を可能にしてくれるリムーバーを紹介します。

個人的にとてもおすすめのウェブアプリです。

LALAL.AI

ウェブアプリですのでインストールする必要もなく、かといって動作が重いわけでもないので、非常に使い勝手が良かったです。

使い方は簡単。サイトにアクセスしたら「ファイルを選択」から音声データ、動画データを選び、

した画像の囲っている部分をクリック(タップ)して、

分離したい楽器の種類を選びます。

すると、分離が開始されるのであとは指示に従って作業しましょう。たったこれだけで音楽データの楽器を分離させることができてしまうのです。無料版ではダウンロードはできませんが、有料版では1曲あたり約80円で分離したデータをダウンロードできてしまいます。

アップロードできるファイルの拡張子は「MP3, OGG, WAV, FLAC, AVI, MP4, MKV, AIFF, AAC」と、類を見ないほど幅広く、分離できる楽器の種類も「ボーカル、ドラム、ベース、ノイズ、エレキギター、アコギ、ピアノ、シンセ、弦楽器、管楽器」と、非常に多種多様です。

実は私、何ヶ月も前から使用してきたのですが、ここ最近は分離できる楽器の種類も増えて、精度も良くなったので今後の発展にも期待できそうです。

曲で使用されている楽器を全て分解するときに、私が何度も使ってきてたどり着いたのが、どの楽器を抽出するにおいても必ず生データをドロップインする、ということです。

最終的に全て同時に再生したらノイズが目立つのでは?とお思いでしょうが、意外とそういうこともなく、抽出後のある楽器の音が抜けた音源を渡すより、複数の楽器を抽出する場合でもなにも抽出されていない生データの方が個々の音質が良いので、この方法が一番安定していると思います。システム上、ありのままのデータに最適化されているからだと思います。

SoundID Reference for Speakers & Headphones

続いては作曲の命である音響の環境を改善してくれるRIMITO一押しの神ツールをご紹介します。

Sonarworks ( ソナーワークス ) / SoundID Reference for Speakers & Headphones 測定マイク付属

これはキャリブレーションソフトと言い、モニタースピーカーや部屋の音響特性を測定し、出力される音声に個別の音響特性に合わせた補正をかけて、極めてフラットな音が耳まで届くようにしてくれる補正ツールです。

作曲をするにあたって重要な項目である音の特性。リスナーの再生環境は千差万別なので、全員に作曲者の届けたい音が届くとは限りません。そこで作曲者の作曲環境を極めて「普通」にしてできるだけリスナー間の差を無くしてくれるのがこのツールなのです。

また、スピーカーに限らず、ヘッドフォンもキャリブレーション可能です。初心者だからこそお金をかけるべき、そう私は思っています。

使用時のコツというものもなく、指示に従うだけで完璧レベルにキャリブレーションできてしまいました。ただ、ケーブルやヘッドホンのジャックを刺す場所が変わるたびに音響特性が変わるので、自分はその都度キャリブレーションしています。また、ドアが開いていたり閉じていたりするとそれだけで特性が変わってしまうのでなるべく環境が変わらないように注意が必要ですね。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

今回のテーマ、おすすめのウェブアプリケーション、ツールのご紹介をしてきましたが、どれも初心者の方のみならず、プロの方にも嬉しい、最強の称号がついても良い、本当におすすめできるものです。

この記事で少しでも皆様のお力になれたら幸いです。

それでは良い音楽ライフを!リミトでした。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド