こんにちはコンセルバリオです。

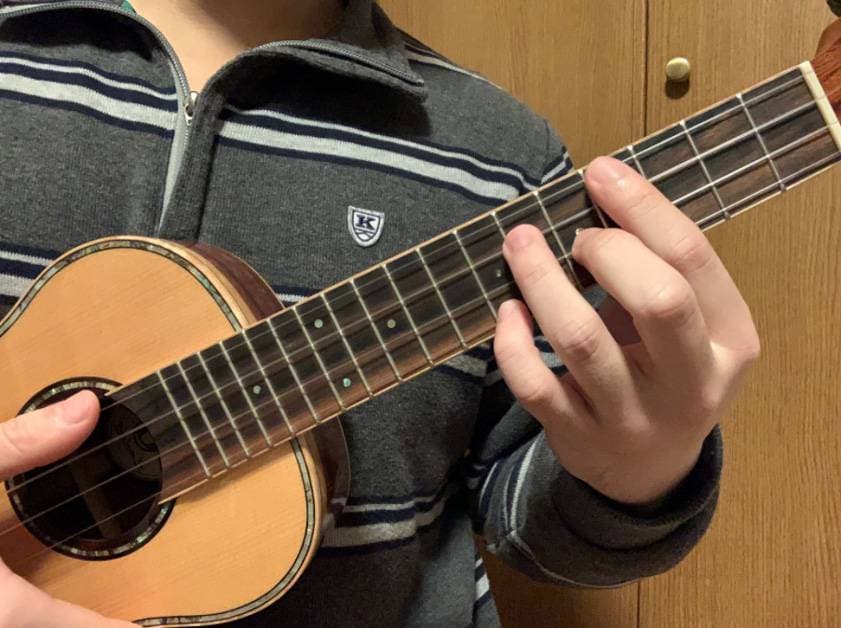

ウクレレの演奏をする時に大事な事は沢山あるのですが常に意識してほしい事があります。

どう弾くか?どう伸ばすか?どう止めるか?の3つです。

どんな曲やフレーズを弾く時もこの3つは必ず意識して下さい。

それぞれを細かく解説します。

■ どう弾くか?

親指でコードを弾くとします。

ポロロロンと1本ずつ弾くのか、ストロークでシャン!と弾くのか、ポンポンポンポンとゆっくりアルペジオで弾くのか…

色々な弾き方が考えられます。

弾く強さ、指を当てる角度、スピードなどで出てくる音は変わります。

こんなに細かく考えながら弾く事はないと思いますが、プロとアマチュアの違いはこういう細かい所に出ます。

ウクレレを始めた最初の頃はとりあえずコードが鳴らせたり、メロディーがなんとなく弾ければOKだったと思います。

ですがそれは本当に最初の一歩です。

更なるレベル・アップを目指すのならかなり細かい所まで気を遣わないといけません。

このコラムで何度も言う事になると思いますが音を演奏するという行為は、

"音を出す→音を伸ばす→音を止める"

この3つを全てやって初めて音を演奏したという事になります。

3つのどれかが欠ける事はありませんし全てが同じぐらい大事です。

この3つのステップの最初の音を出す、どう弾くか、を更に深く考えます。

最初はとにかく誰かのコピーをするのがオススメです。

その人の音の出し方や音色が自分の出す音と同じになるように練習します。

コピーやカバーのその上に、完コピというものがあります。

本人の演奏と全く同じものを目指す事です。

かなり難しいですがチャレンジする価値はありますので是非やってみて下さい。

次に音の伸ばし方を考えます。

■ どう伸ばすか?

音を出したら音が伸びるのでどう伸ばすかを考えます。

ウクレレは最初のアタック音(弾いた瞬間)が一番大きい楽器です。

ヴァイオリンなどは徐々に大きくする事も出来ますがウクレレでは出来ません。

なので減衰していく音をどう伸ばすかだけを考えます。

どのくらいの長さで伸ばすか?ヴィブラートをかけるのか?かけないのか?

ヴィブラートの詳しいかけ方はこちらの記事で確認して下さい

→【ウクレレをもっと楽しむ!】ヴィブラートのやり方

はっきり言ってしまうとウクレレはサスティーン(音の伸び)が長い楽器ではありません。

結構すぐに減衰して音が消えてしまいます。

弦が長く太い程サスティーンは伸びます。

3弦と1弦を1本ずつ弾いて音の長さを確認して下さい。

3弦の方が音が消えるまでの時間が長かったはずです。

なので楽器は変わりますがギターの方が弦も長く太いのでサスティーンは長いんです。

エフェクターという音を変える機械に繋いで音を伸ばす事も出来ますがウクレレではほぼ使う事はありません。

そのため、どうせすぐ音が消えちゃうんだから適当に…とやっている方がとても多いです。

その考え方ではいい演奏をする事は出来ません。

このように考えて下さい。

"たとえ1秒でも音が伸びる楽器なら伸ばし方を考える"

音を出したらその音をどんな風に伸ばし次に繋げるかを常に考えて下さい。

弾きっぱなしだと音の伸びを確認する余裕がないので、一度だけ弾いて伸びてる音をよく聞いて下さい。

最後に音の止め方を考えます。

■ どう止めるか?

音を出す、伸ばす、最後の止める所まで来ました。

実はこの"止める"という作業こそが最も意識していただきたい事です。

ここを適当に、というか全く意識していない方が本当に多いです。

音を弾いて伸ばしたら演奏完了ではありません。

弾く→伸ばす→止める、これで演奏完了です。

なぜここを意識しないかというとウクレレという楽器の特長が関係してきます。

弾いたら勝手に音が伸びてくれる、という特長です。

ここで他の楽器の事を考えます。

歌やフルートなどが分かりやすいと思います。

歌や吹いて音を出す楽器は勝手にずっとは伸びてくれません。

止めるタイミングを意識して息継ぎをする必要があります。

しかしウクレレは弾き続けている限り音がずっと止まらないので、止めるという行為が適当になりやすいんです。

どこでどう止めるのか?ここを意識するとかなり演奏の質が上がります。

ぜひ意識して止める事を大事にして下さい。

■ まとめ

弾く→伸ばす→止める

この3つの重要さが伝わったでしょうか。

コードを弾く時もメロディーを弾く時も常に意識して下さい。

そのうち意識しないでも演奏出来るようになります。

その状態になったらかなりのレベル・アップです。

上級者と言われるぐらい弾ける人もこの3つのどれかが適当な方は多いです。

ぜひ初心者のうちから意識しておいて下さい。

私のコラムではウクレレの演奏に関する知識や練習方法を紹介しています。

興味のある方はぜひバックナンバーもチェックして下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ウクレレのチューニング方法

ウクレレのチューニング方法

ウクレレの各部名称

ウクレレの各部名称

ウクレレの種類

ウクレレの種類

ウクレレスタートガイド

ウクレレスタートガイド

めちゃラク!ギター講座

めちゃラク!ギター講座

ウクレレ初心者講座

ウクレレ初心者講座