テープエミュレータのSATINには、オープンリールとしての基本機能の他に、テープ・ディレイとテープ・フランジングという飛び道具的機能が備わっています。 しかし、これらの機能は元々オープンリールを改造したり、工夫することで得られていた伝統的な機能です。これらの機能を歴史的な視点で見て行こうと思います。

テープ・ディレイ

ディレイという装置が認識されはじめたのは1950年代からです。 初期はオープンリールを改造したディレイがElvis Presley「Blue Moon of Kentucky」(1953-1955年)などの録音で使われ始めました。 その後テープやドラム式などの専用機が誕生します。 有名なテープディレイマシンとしてはRoland RE-201(1974年)などがあります。 1970年代後半には半導体技術を使ったアナログディレイやデジタルディレイが台頭し、可動部のある大型のテープディレイは衰退して行きます。

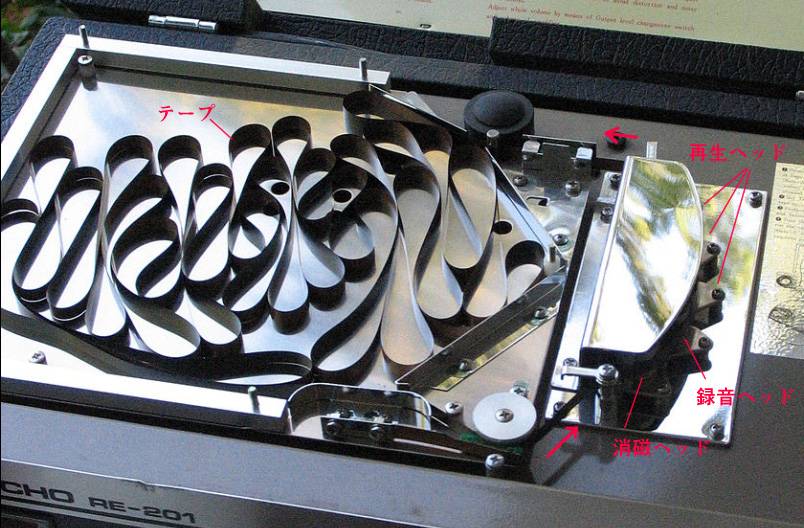

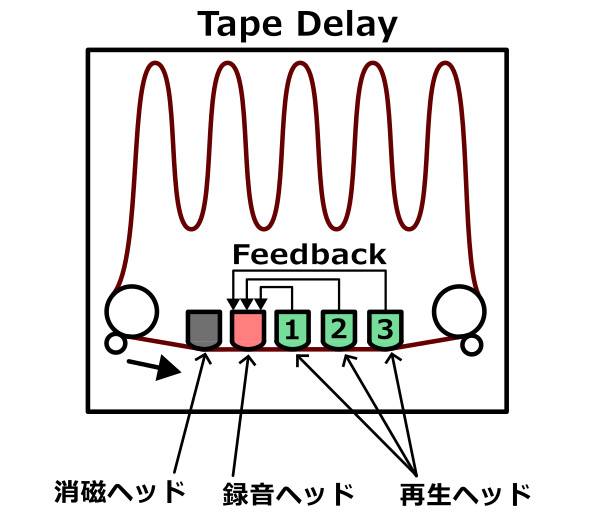

テープ・ディレイの構造上の特徴としては、再生ヘッドが複数あることです。 以下写真はRoland RE-201の内部です。消磁ヘッド、録音ヘッド、そして再生ヘッドが3個あります。テープはワカメのように溜められていますが、エンドはなく輪になっています。 入力された音は録音ヘッドでテープに記録され、その後の3個の再生ヘッドでリピート再生されます。 テープスピードを変えることで、ディレイタイムを制御できます。 また再生ヘッドで得た信号を録音ヘッドへ戻すことで、フィードバックを実現します。 テープが一周しても、録音ヘッド前に消磁ヘッドで消去されるため、過去に録音された音が鳴らないようになっています。

Roland RE201, Public domain (Wikipediaより引用)

SATINでは再生ヘッドが2個と4個のモードがあり切り替えて使用します。 テープ音色のディレイというだけでも価値はありますが、それは他ディレイプラグインでも実現しています。 SATINならではの特長としては、テープスピードに依存したディレイタイムを実現しているところが大きいと思います。これはディレイを使っている最中にテープスピードを無段階で変更することができます。もちろんDAWのテンポに同期することもできます。 また実機ではやりたくても出来なかった各再生ヘッドの任意の位置設定が可能で、0~8インチの間で無段階にスライドできます。 また各ヘッドをLFO(サイン波)で揺らすこともできるので、コーラス的な扱いも可能です。

SATINならではのディレイサウンドを作ってみました。ヘッド位置の自由度と、テープスピードの可変を使ったトリックです。もちろん普通の使い方もできます。

テープ・フランジング

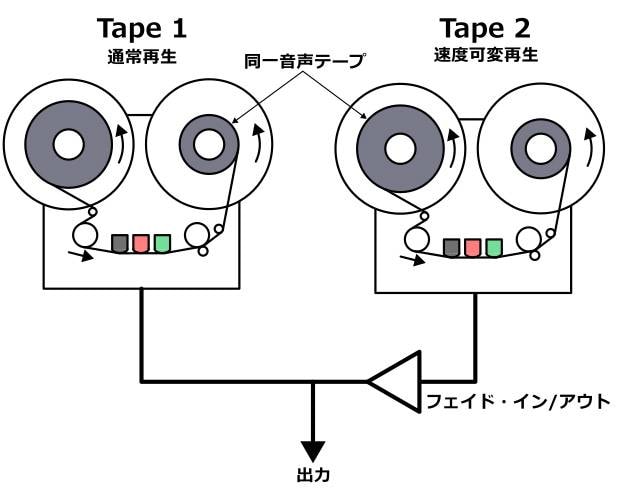

テープ・フランジング・テクニックに馴染みがない人は多いと思います。 これはオープンリールを使った音響テクニックで、1960年代から一部で使われるようになりました。 2台のオープンリールを使って、1台は通常再生、もう1台を一時的に、わずかにスピードを変化させミックスするテクニックです。ヘッドとテープの関係が同じ場所、同じスピード、同じ音量のときには音の増幅のみが行われますが、わずかにスピードがズレると、音が打ち消しあったり、高めあったりし複雑な現象になります。 現在の音楽では、ほとんど聞くことのできないロスト・テクニックかもしれません。 こういう部分に目を付けるところがu-heらしさでもあります。 需要や必要性で実装された機能でないことは明らかです。

名前的にフランジャーと混同しやすいですが、テープ・フランジングは、かけっぱなしにするエフェクトではなく、ここぞというときに楽器のように手動で操作する効果です。 まず、どんな効果になるのかサンプルを作ったので聞いてみてください。 はじめは何もしないドラムで、次にフィルインのところだけテープ・フランジングを使ってみました。

説明用にサイン波(200Hz -12dB)を入れたときのオシロスコープの動画を作ってみました。 テープ・フランジングは2台のオープンリールを使いますが、ここでは仮にオリジナル音声再生側をTape 1とし、速度を変える側をTape 2とします。 設定はRange msを20msに設定していますが、スライダーに連動しています。 スライダーの長さはRange ms = ディレイタイムで、視覚的には何もありませんが、その中央に固定されたTape 1のヘッドがあり、これが現在時間0msとなっています。 動画ではTape 2のヘッドは10ms前の未来からボリューム0でフェードインしながら移動し、中央のTape 1のヘッドがある現在時間0msを通過し、過去の10msへフェードアウトしながら到着しボリューム0となります。 Tape 1のヘッドがある0ms地点では振幅が2倍の-6dBになっています。これは-12dBのサイン波がぴったり重なった状態です。

SATINのテープ・フランジングは直感的インターフェイスとは言えないので、すぐに動作を理解できる人は、ほとんどいないと思います。またテープ・フランジングの原理や効果を知らないと、何ができるのかさえも分からないかもしれません。u-heらしさがよく現れているマニアックな機能です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ZOOMマルチトラックレコーダー Rシリーズ比較表

ZOOMマルチトラックレコーダー Rシリーズ比較表

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

人気スタジオモニター徹底比較

人気スタジオモニター徹底比較

エフェクターの種類

エフェクターの種類

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド