こんにちは

寒い時期に油断していると唇やら指先の皮膚がバリバリになって血まみれになるので、毎日必死にオイルやらクリームやらを塗りたくっている者です。

このブログ読んでくださっている方も『わかるよ~』って方、多いのではないでしょうか。

血が出るまで放置しちゃうと、もう痛くて治りも遅いので大変ですよね。

冬は加湿器もガンガンにまわしましょう!!

さて、今回は前回のブログで申し上げていましたように、配線材のハンダ付けについての内容となります。

○ 配線材の予備ハンダ

予備ハンダとはなんなのかと言いますと、

配線材をそのままポットにハンダ付けするとハンダが馴染みにくく作業がしづらいので、ハンダ付けをしやすいようにあらかじめ配線材にもハンダを馴染ませておくこと。

みたいな感じです。

やり方はとっても簡単。

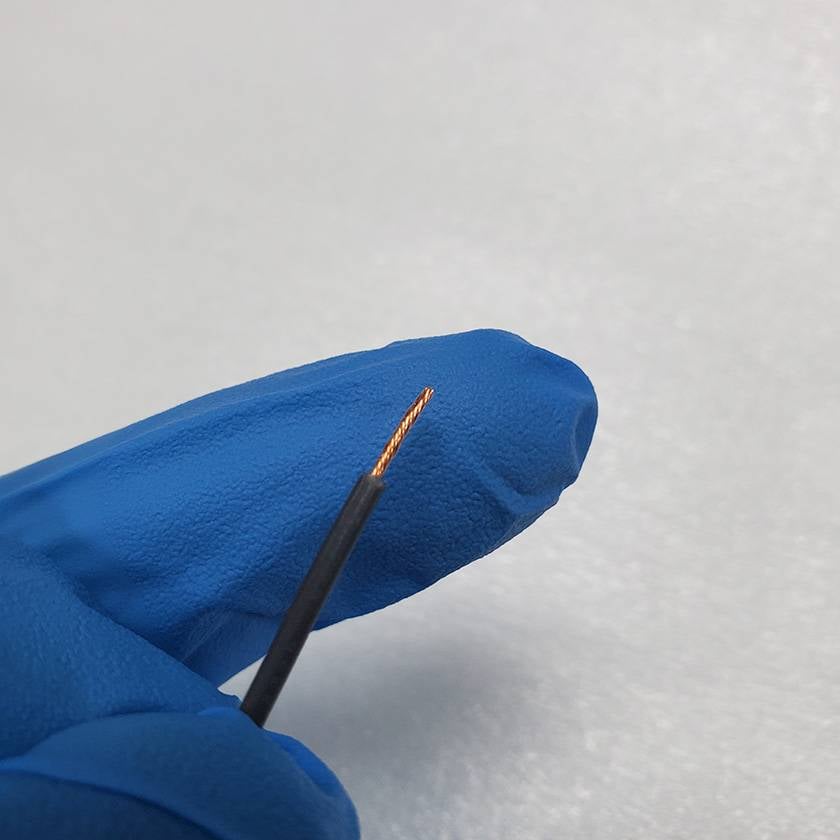

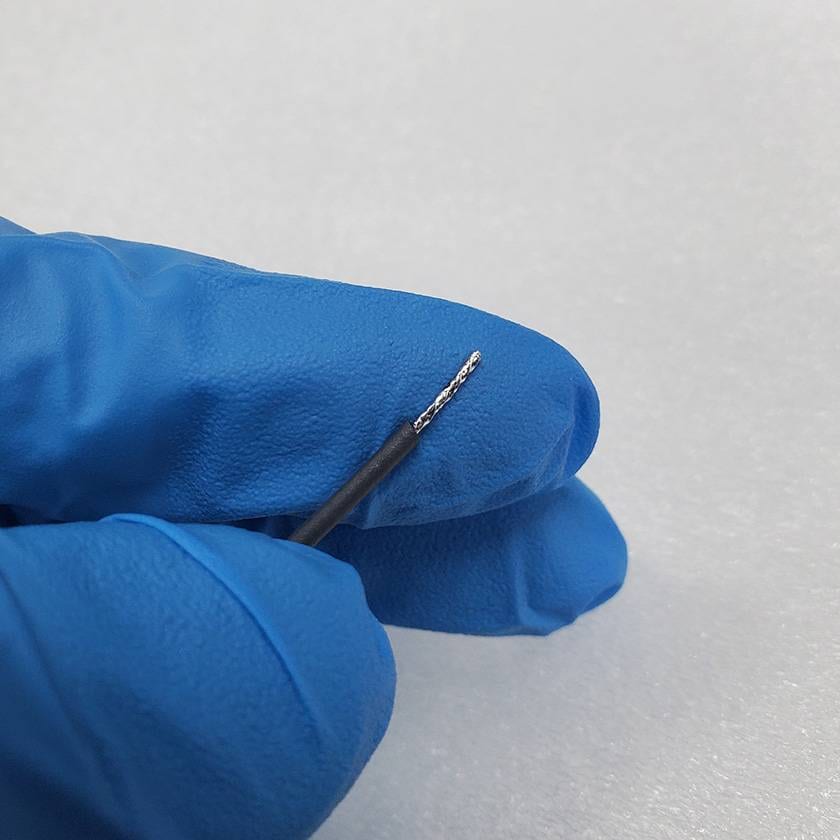

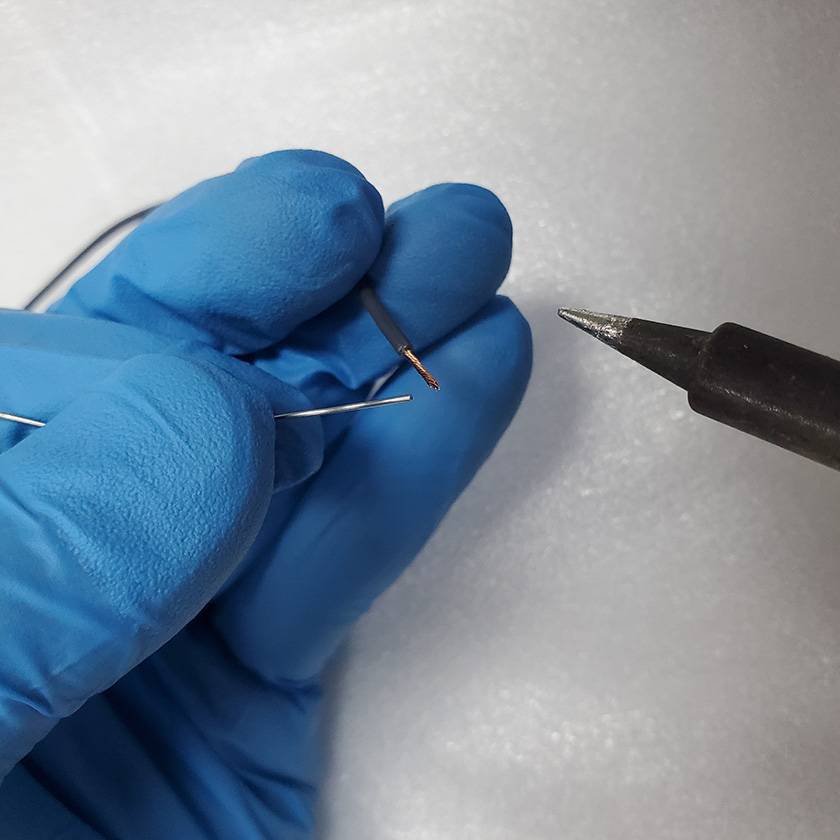

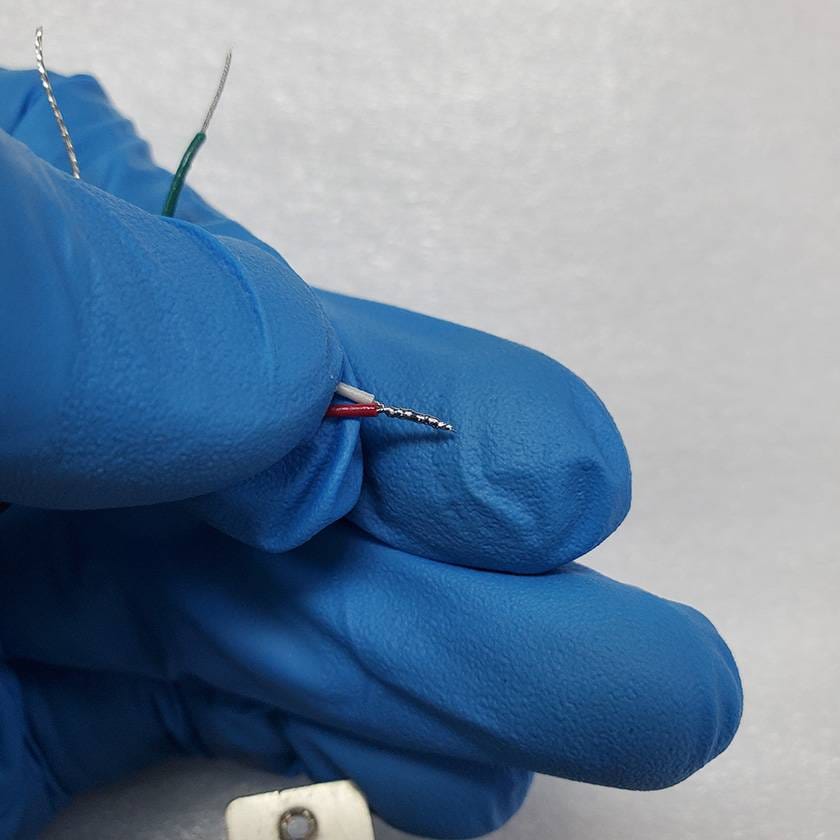

被覆を剥いた配線材に、ハンダをニュッと流し込むだけです。

しかしこの時、いくつかのポイントを守らないとベストな予備ハンダができないので注意が必要です。

配線材をコテで温めて、それからハンダを流してください

これはハンダの基本ですが、しっかりと母体が温まっていないとハンダののりが悪くなってしまいます。

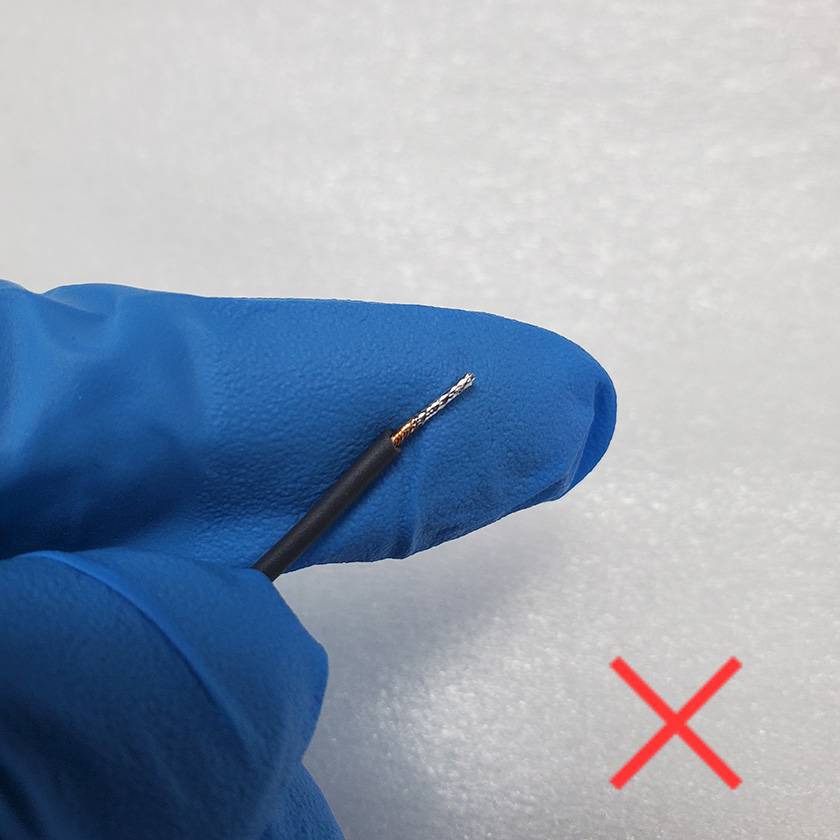

ハンダは配線材の被覆を剥いた部分までしっかり予備ハンダしてください

きちんと根元まで予備ハンダをしておかないと、ハンダを流し込んだ部分と被覆に覆われている部分に対して、ハンダがのっていない部分は強度が下がりますので断線の原因となります。

ハンダを流したらすぐにコテを配線材から離してください

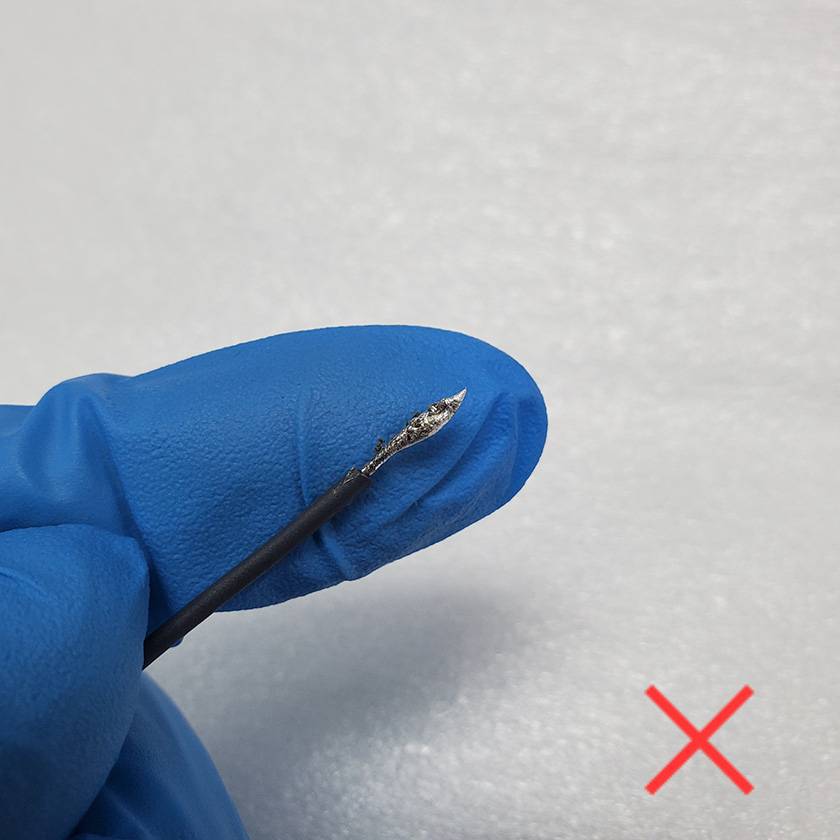

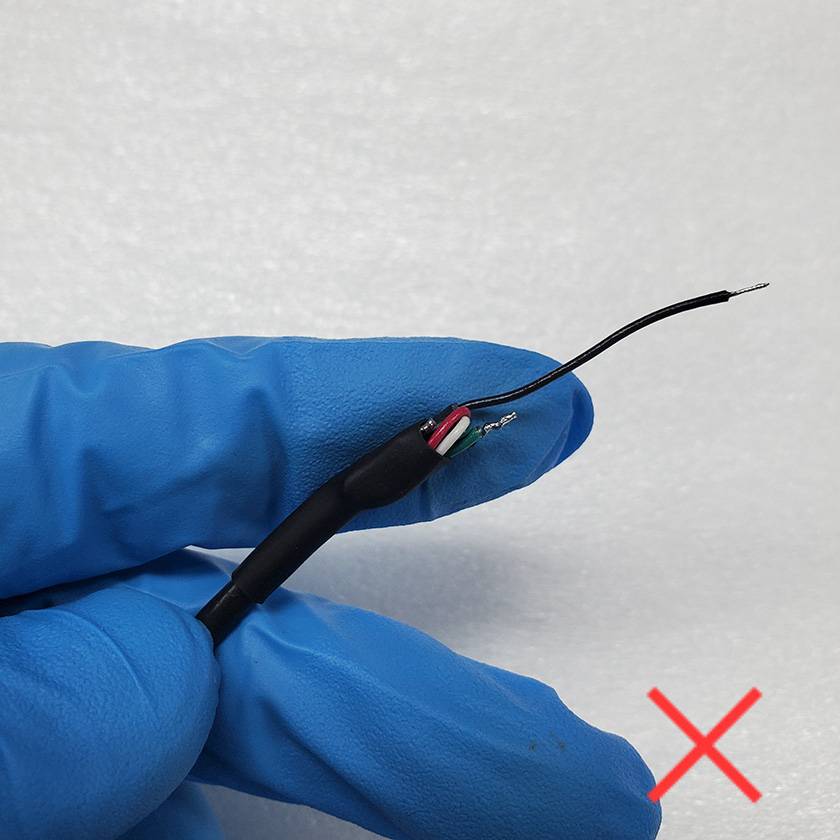

下の写真のようにハンダが多過ぎたり熱し過ぎたりしてフラックスを全て飛ばしてしまうと、今後の配線作業が困難になり適切な配線ができなくなります。

熱し過ぎに注意です

ハンダをしっかり流そうとして配線材を熱しすぎると、被覆まで溶かしてしまいます。

被覆が布製のものはまず大丈夫なのですが、問題はビニール製の被覆です。

ものによっては下の写真のように少しの熱でフニャっといってしまうので、初めて使う配線材は、どのくらいで被覆が溶けるのか一度試しておいた方が良いかもしれませんね。

整頓されたきれいな作業台で作業を行いましょう

当然といえば当然なのですがとっても大切な事です。

ハンダゴテはとても高温ですので、誤って倒すと火傷をしたりまわりの物を焦がしたり溶かしたり、もっと言えば火事の原因にもなってしまいます。

またハンダによってはフラックスが飛散しやすいものもありますので、まわりに物を置いていると飛散した高温のフラックスが付着して物をダメにすることもあります。

母体はしっかりと固定して作業を行いましょう

これは作業におけるやり方のポイントなのですが、何をやるにもまずは固定することが大切です。

加工するものがしっかりと固定されていないと、より良いものをつくることはできません。

何なら仕上がりが綺麗になるか汚くなるかは、ものを固定した時点で決まっているといっても過言ではありません。

オススメの予備ハンダのやり方としては、まずは薬指と中指で配線材を固定して、親指と人差し指でハンダをつかみ流し込む方法です。

最初は少しやりにくいかもしれませんが、慣れると作業効率が格段に上がるのでぜひやってみてください。

○ ピックアップの予備ハンダ

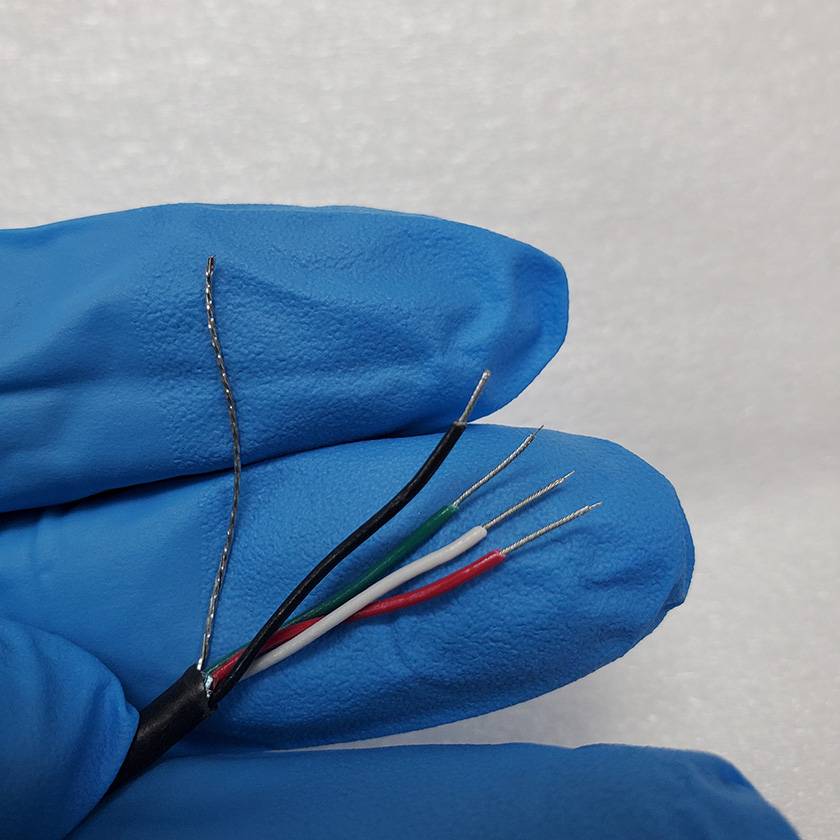

こちらに関してはシングルピックアップの単線が2~3本出ているものや、ハムバッカーの1芯線2芯線の物は比較的容易ですので、4芯ハムバッカーの予備ハンダというより配線の前の準備について説明させていただきます。

今回も私物のDuncan JBくんをシリーズ配線するパターンでやっていきます。

こちらもまずは配線材と同様に被覆を良い感じに剥いていきます。

配線材の剥き方については前回のブログで紹介させていただいていますので、まだ読まれていない方はぜひご参照ください。

⇒ 関連ブログ:「ピックアップ配線の前に知っておきたいこと2」

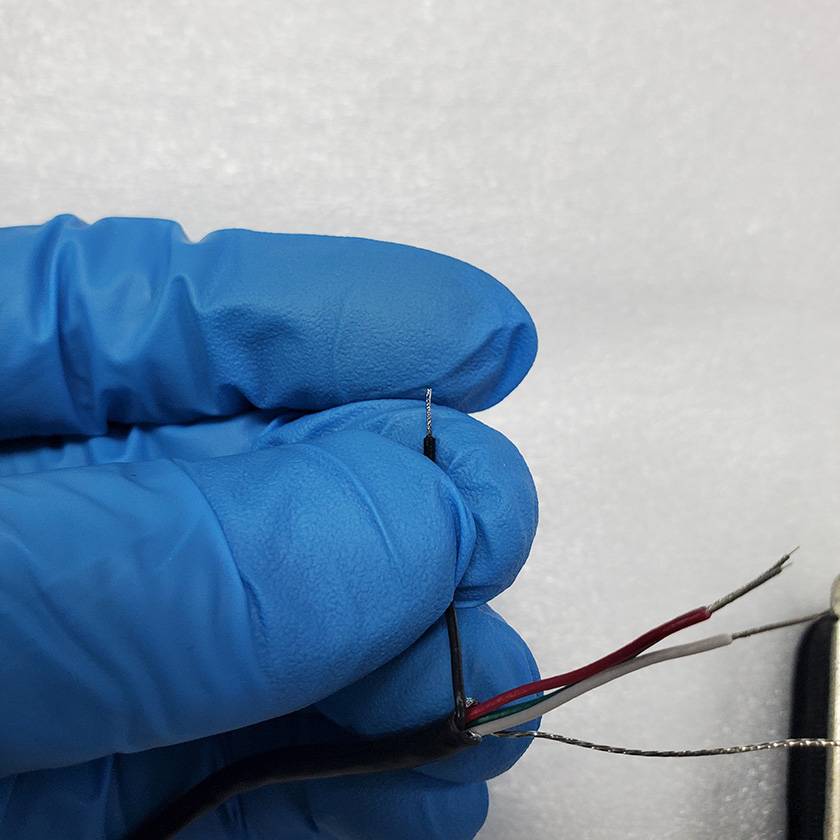

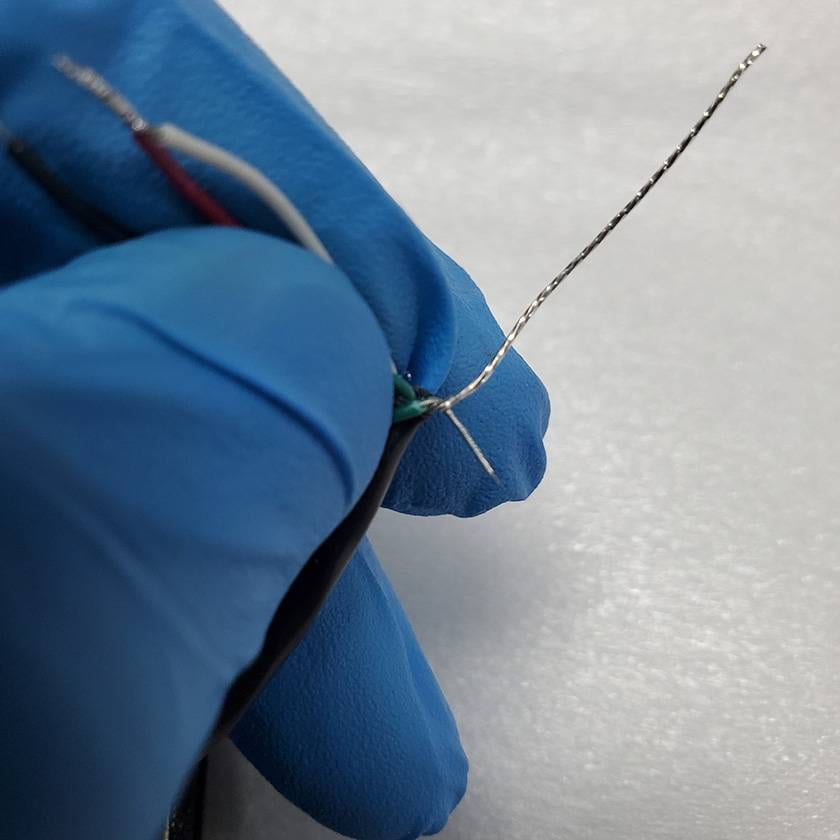

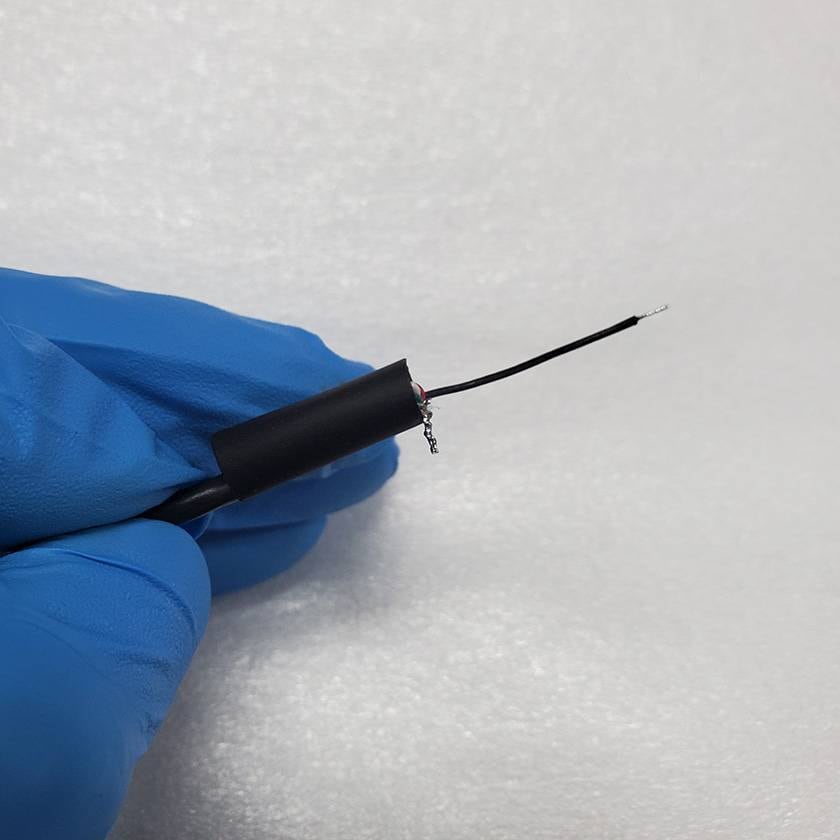

次に、これまた配線材同様予備に黒の線(上コイルのホット)にハンダを流していきます。

これがメインのホットになります。

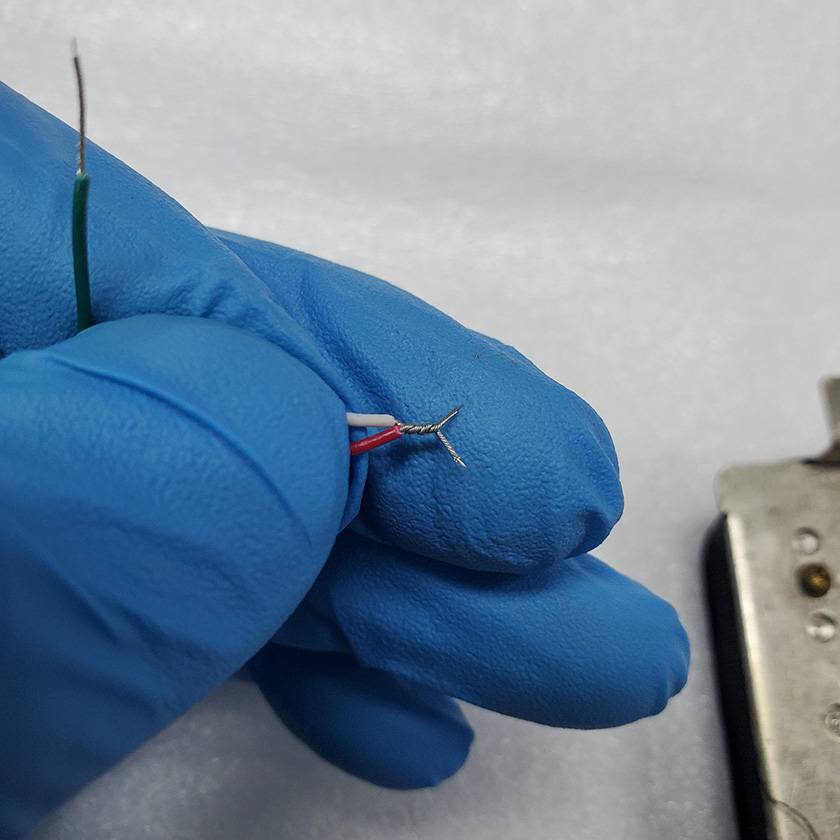

そしてシリーズ配線なので、白と赤(上コイルのコールドと下コイルのホット)をネジネジしてハンダで合体させておきます。

写真の物は短くなっていますが、後々タップやパラレル配線できるように配線材は長めに残しておいた方が良いかもですね。

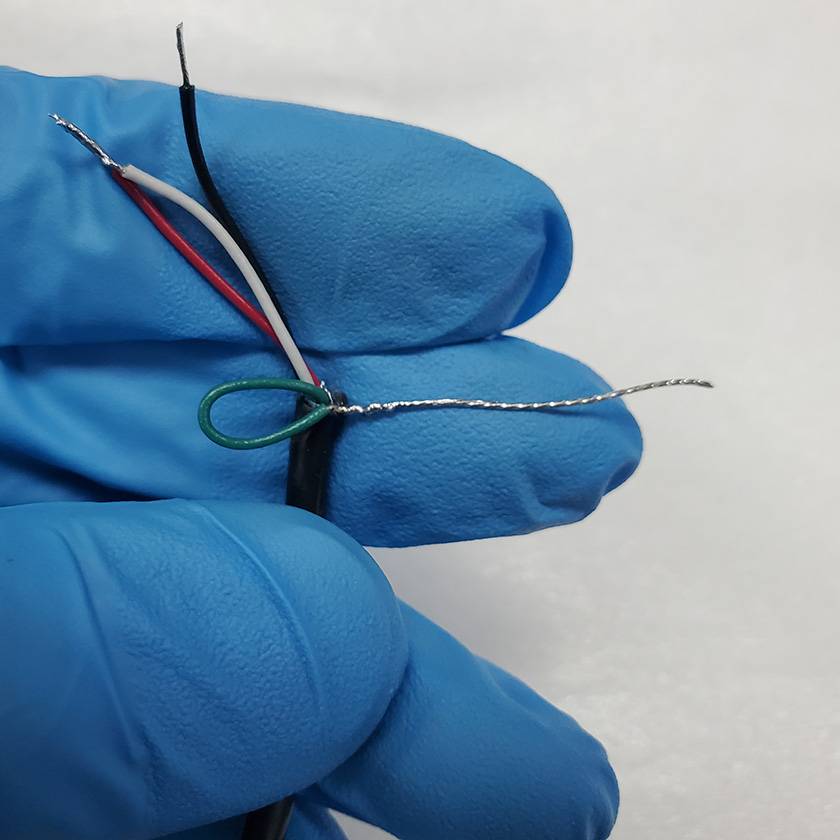

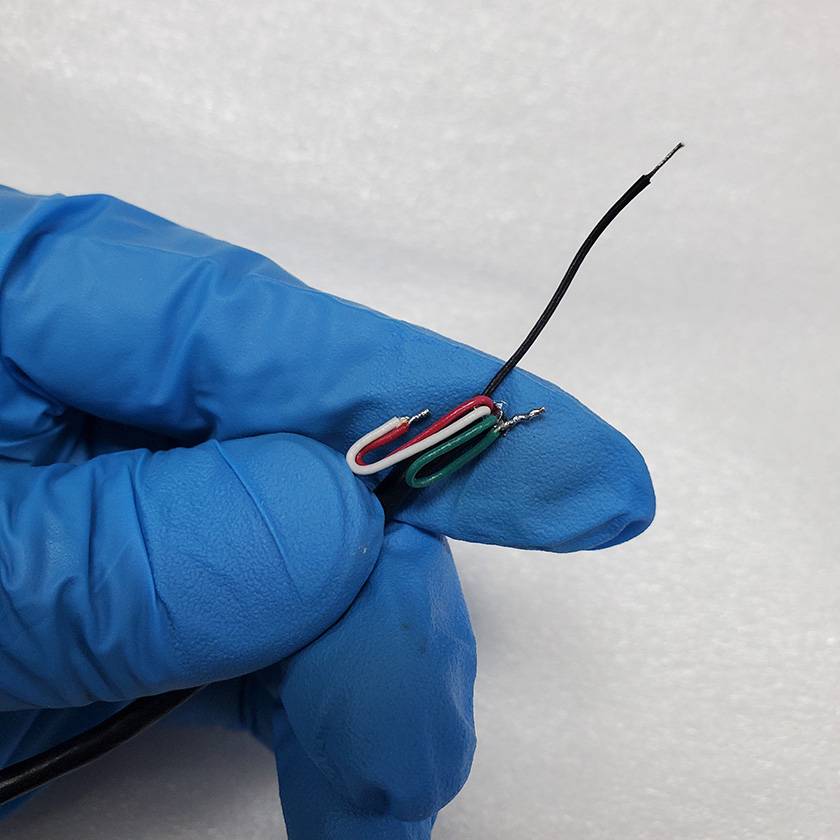

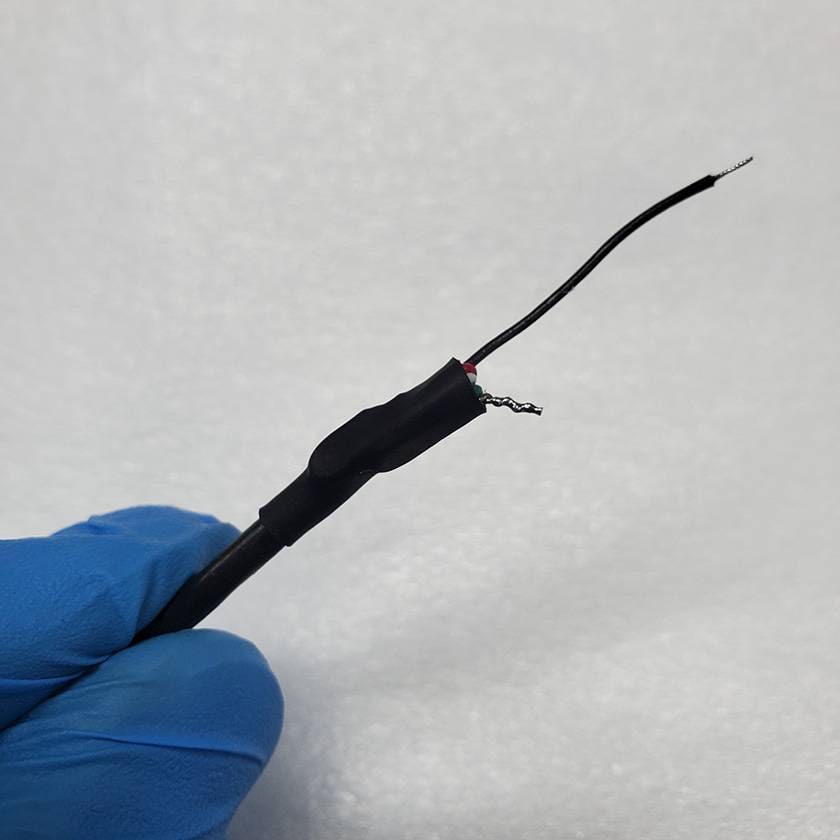

次に緑線(下コイルのコールド)をピヨンと出ているピックアップのグランドの線とネジネジして合体。

この時に緑線も長めに残しておいた方が赤白線同様後々良いかもです。

こちらはポットの裏に配線してアースに落とす線となります。

最後に白赤緑の線も良い感じに折りたたみ、良い感じの長さの収縮チューブをかぶせライターで火炙りの刑に処したら完成です。

この時に赤白線の先が収縮チューブからはみ出さないようにしてください。

はみ出してアース線と接触したりすると、常にタップした状態になるので気を付けてくださいね。

お尻の方は出ちゃっても大丈夫です。

これで配線の準備ができたのでポテンショメーターへのハンダの説明をさせていただきたいのですが、いつもの如く今回もブログが長くなってしまいましたのでまた次回です。

もっと短く内容をまとめられたら良いのですが…

あとあとあと1つ忘れていました。

作業後のハンダゴテは絶対にコンセントから抜いてください!!

スイッチ付きタップに繋いでスイッチ切ったから大丈夫なんて事は、絶対無いですからね!!

ってかこれやると、マジでいつか消し忘れをやっちゃいます!!

私は一度やってしまい、朝起きて見つけた時に冷や汗ダラダラになった経験があります。

熱々のハンダゴテを放置するのは火事の原因になるので、本当にめちゃくちゃ危険です!!

最後にもう一度言いますよ。

ハンダゴテは絶対にコンセントから抜いてください!!

これで今回は書き残すことがないので終われそうです。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

さようなら。

ギターパーツの沼

ギターパーツの沼

プレイテックのギターを最強に改造!!

プレイテックのギターを最強に改造!!

配線カスタマイズ 第1回

配線カスタマイズ 第1回

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具