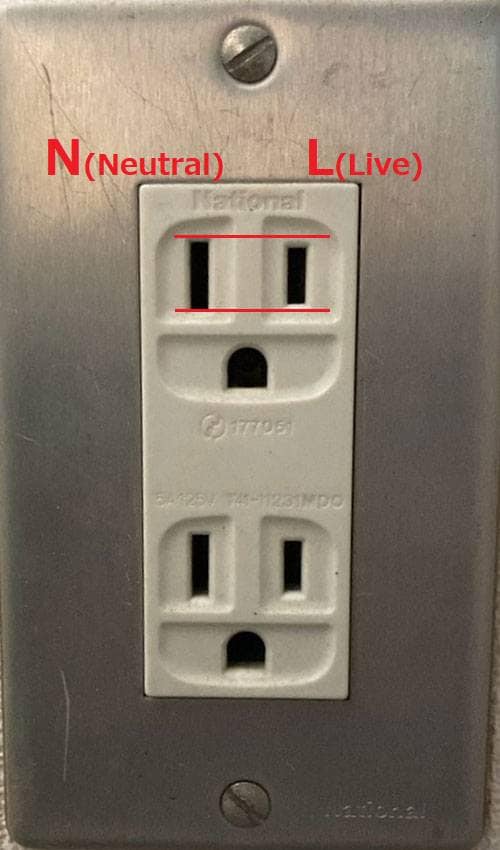

まず、前回のブログ内にて、コンセントの電源プラグを挿し込む2つの穴のうち「接地側をコールド」と表記した件に関して訂正させて頂きます。

電気的な表記としてコールドは誤りでした。

正しくは「Neutral」です。

また、ホットという表記も使われる事はあるのですが、ここではより厳密に、「Live」に統一します。

何で間違えたのだろうと少し調べてみたら非常に興味深い情報を見つけました。

諸説あったのですが、面白いと思ったものを紹介します。

■ オーディオ、音響関係説

ホット・コールド・グランド。音響に携わった事のある方なら聞き馴染みのあるワードではないでしょうか?

バランスケーブルの信号の呼び名です。TRSやXLR(キャノン)のバランスケーブルでよく見るかと思います。

TRSはT(tip)R(ring)S(sleeve)の略でtipとringがホットとコールドでsleeveがグランドになっています。一般的に先端がtipでセンターがringですが、極稀に順番が異なっている物もあります。

TRS

XLR(キャノン)は端子に1から3までの番号があり、一般的には1.グランド2.ホット3.コールドとなっています。

XLR

バランスケーブルの特長などの話は長くなりそうなのでまた別の機会で紹介させていただきます。

話を戻しまして、バランスケーブルの信号名称がコンセントの極性になったのではないかという説があります。

音響現場ではホット・コールド・グランドを多用します。グランドとアースを混同してしまうケースもあり、その流れでホットとコールドも電源部分に対し混同されてしまったのでないかという事です。

ちなみにグランドとアースは別物です。簡単ではありますが以前のブログで紹介してあります。

■ ホットの対義語説

これはイメージしやすいと思います。ホットに対を成す単語でコールドということ。

国によってはLiveをHotと定めている国もあります。そのためNeutralをColdと呼んでしまうこともあるとか。

その間違いが海を渡って日本にも届いてしまったのかもしれないという説です。

他にもパソコンの起動のホットスタート/コールドスタートから電源部分に置き換えたとか、定かではないですがそういった説もありました。

紹介した中では私としては「オーディオ、音響関係説」が濃厚です。

なぜならば私も現場でそう覚えてしまったからです。もしかしたら同じように覚えてしまった方もいるかもしれませんね。今回の事で改めて勉強するいい機会になりました。

■ 電源ケーブルと接続機器側の関係

反省を踏まえまして、極性を合わせるとよい事例について1点紹介させて頂きます。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / PWC2-18

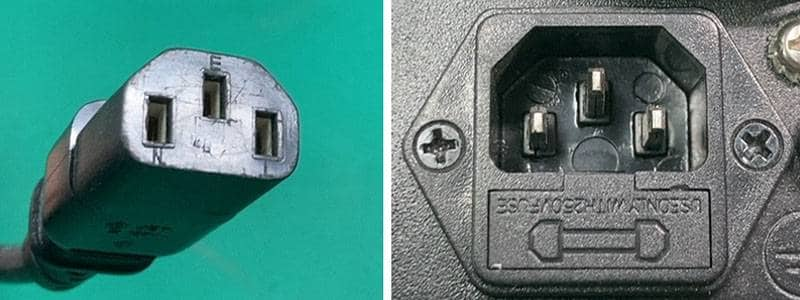

電源ケーブルには下記の様にL(Live)/N(Neutral)/E(Earth)が記載されているものもあります。

接続する機器のインレット(電源差込口)に合わせて使います。

電源ケーブルとインレット

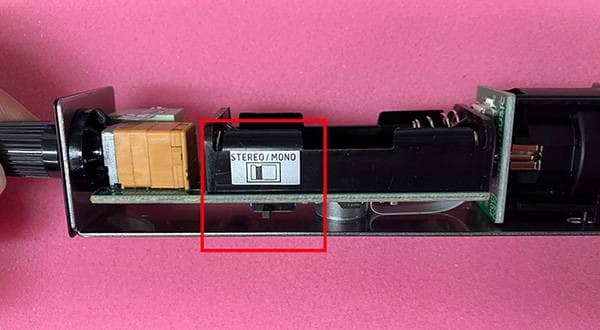

インレットにはヒューズボックスがついている事がよくあり、実はこのヒューズボックスはLive側に接続されているのがほとんどです。

なぜLive側にヒューズが付けられているか、Neutral側ではだめなのか?

まず、ヒューズの役割というのは過電流が発生した際にヒューズ内部のエレメントが溶断し導通を遮断し回路にダメージが及ばないよう、保護する働きがあります。

仮にNeutral側にヒューズが付いていても過電流が発生した際はエレメント溶断します。しかしLive側は常に微弱な電流が流れているため、場合によっては回路を保護できない、最悪感電することもあります。

このことからLive側にヒューズが取り付けられていれば電源の元から遮断するので保護機能は問題なく働きます。

上記インレットの他にもヒューズボックスが別で付いていたりするタイプや、ヒューズボックスが付いていないタイプもあります。

ヒューズボックスが付いていないタイプだと機器内部の基板にヒューズが付いていたり、機器内部のスイッチング電源部分にL/N/Eの入力があったりとします。

いずれにしても、この保護機能を最大限に生かすにはコンセントの極性を合わせて電源を接続する必要があります。

この記事が事故防止や問題解決の糸口になれば幸いです。

STAGE EVOLUTION ステージ照明

STAGE EVOLUTION ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

Nitec ステージ照明

Nitec ステージ照明

ステージ照明の調光器

ステージ照明の調光器

EK Pro ステージ照明

EK Pro ステージ照明

プロ仕様 ステージ照明 ELATION

プロ仕様 ステージ照明 ELATION