ハモンドオルガンの名プレイヤーと名盤の特集パートⅡ

鍵盤狂漂流記その56はオルガン名機であるハモンドオルガン演奏家や名盤紹介のパートⅡです。前回はハモンドの構造等のコメントが長かった為、演奏家や名盤を紹介しきれませんでした。パートⅡはハードロックのカテゴリーより、2枚をピックアップします。

ロックにおけるハモンドプレイヤーと云えば、EL&Pのキース・エマーソン、イエスのリック・ウエイクマン、ピンクフロイドのリック・ライトといったプログレシブロック系のプレイヤーが頭に浮かびます。上記の3人は既に鍵盤狂漂流記でご紹介しましたがシンセサイザープレイヤーとしての紹介でした。リック・ウエイクマンは鍵盤狂漂流記でアルバム「危機」におけるハモンドソロを紹介しましたので、割愛します。

超絶テクニックの持ち主 キース・エマーソン

まずはキース・エマーソンです。キース・エマーソンは私が鍵盤楽器を始めるきっかけを作った天才キーボーディストです。彼はシンセサイザープレイヤーでありながら、素晴らしハモンド奏者でしたがキースのハモンドの扱いは蹴ったり、倒したり等、サディスティックな扱い方でも名を馳せました。しかし、ライブでは高額なハモンドC3に手を付けず、安価で軽量なハモンドLを倒したり、ナイフを刺していました。そんなロック的パフォーマンス(これが高校生にとってはカッコ良かった)はさておき、彼の超絶テックニックは各アルバムで聴く事ができます。

■ 推薦アルバム:エマーソン・レイク&パーマー『タルカス』(1971年)

EL&Pの最高傑作。楽曲は20分超の組曲風に仕立てられている。長尺楽曲は当時のプログレの流行とも云える。冒頭から始まる変拍子の高速ベースラインを左手で弾くだけで凄いのですが、更にテーマを弾き、シンセサイザーも操るという超テクニックぶり。これをライブでやってのけるキースはロック界のトッププレイヤーでした。パーカッシブなベースラインもハモンド特有の歯切れのある音色を生かしています。

面白いことにキース・エマーソンはコードの概念が殆ど無かったそうで、レコーディングの際にコード譜が読めなかったという都市伝説があります。

推薦曲:『タルカス』

キース・エマーソンはアルバム制作の際、似たような曲を作ることはありませんでした。

タルカスはテーマといい、全体の構成といいプログレシブ・ロック的には申し分の無い楽曲です。しかし、タルカス的な曲を聴きたいというファンの要望を叶えることはありませんでした。他のどのアルバムを聴いてもタルカス的な楽曲は無いのです。キースは似た曲は作らないという矜持をもった音楽家だったのだと思います。「二匹目のどじょう」を追うのはキースにとってありえない事だったのです。

一方、グレッグ・レイクの作る曲は似たようなものがあり、この辺りをキースがどう認識していたのかを聞いてみたい気がします。

■ ユーライア・ヒープ 音楽監督のケン・ヘンズレー

ユーライア・ヒープは1970年にイギリスで結成されたハード・ロック・バンド。デヴィッド・バイロンのヴォーカル、ミック・ボックスのギター、ケン・ヘンズレーのオルガンを中心にアンサンブルに長けたロックバンドでした。当時はこのバンドはハードロックというよりも、ハモンドオルガンやミニモーグシンセサイザイーをフューチャーしていたことから、プログレシブ・ロック的要素も強く、プログレハードなどとカテゴライズされていました。

レコードジャケットもイエスを手掛けたイラストレーター、ロジャー・ディーンが担当(『悪魔と魔法使い』、『魔の饗宴』)していることから、プログレ的な捉え方をされたのかもしれません。

ケン・ヘンズレーはハモンドB-3オルガンを使用しています。前回のジョン・ロードが使ったC-3とはスペックは同じでキャビネットタイプではなく、鍵盤下に4本の脚が付いていました。

ヒープのサウンドはプログレと云うよりもハードロック的要素が強い一方で、「7月の朝」など、メンバーのコーラスワークを生かしたファンタジックなサウンドの一面も持っていました。 ケン・ヘンズレーはキーボードだけでなく、ギターもこなし、ライブではその腕前を披露しています。 ケン・ヘンズレーのオルガンサウンドの特徴はレスリースピーカーをマーシャルのヘッドで鳴らすというヘビーなもので、ライブアルバムを聴くと独特な歪みがとてもいい味を出しています。

■ 推薦アルバム:ユーライア・ヒープ『対自核』(1971年)

ユーライア・ヒープの最大のヒットアルバムにして最高傑作!ヒープ特有のメロディアスな面とハードな面が上手くマッチしている。楽曲は「対自核」や「7月の朝」といったポップでメロディアス。プログレ的要素も見受けられる。発売当時のレコードジャケットは中心部分が鏡のようになっていて、手にした人間の顔がアルバムのタイトル通り(Look at yourself)映る演出になっていた。

推薦曲:『7月の朝』

ケン・ヘンズレーのハモンドオルガンから始まるユーライア・ヒープの名曲。 ヘンズレーのハモンドソロはテクニカルではないが、FmとGmのコードトーンを上手く使ったメロディアスなフレーズが印象的。 私も20歳の時にコピーしました。イギリスでは結婚式の時に歌われる事で知られている。

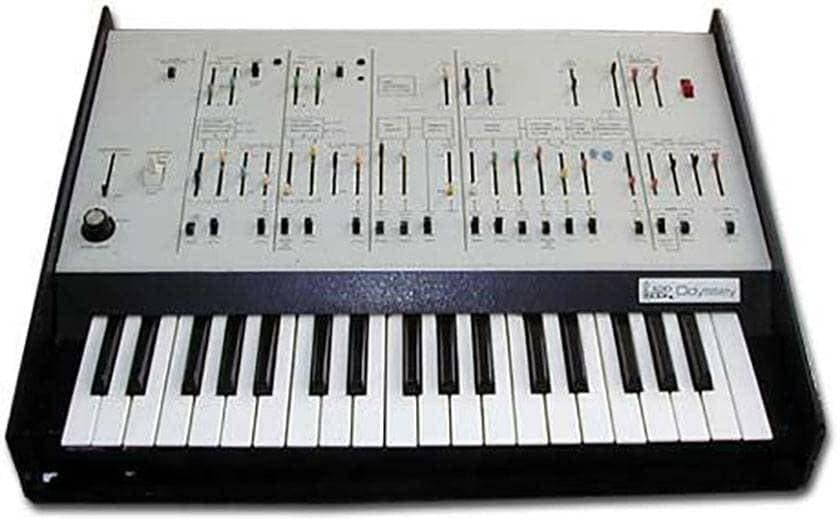

この曲の後半にゲスト参加のマンフレッド・マンによるシンセサイザーソロがある。そのソロが素晴らしい。曲の印象的なテーマリフ(素晴らしいリフです!)を繰り返し、その上をギターやシンセサイザーがアドリブする訳ですが、 マンフレッド・マンはリフを繰り返し弾く中でポルタメントやサンプル&ホールドをコントロールして、音色を変えています。ポルタメントのコントロールは長く設定することで音程感が曖昧になり、ギリギリのところで元に戻します。また、サンプル&ホールドはオシレーターのモジュレーション(変調)を上げることで、音程感が消え、宇宙的なサウンドになります。最終部分では結構ハチャメチャなサウンドになりフェイドアウトします。文章にすると何だか分かりにくいのですが、70年の初頭にシンセサイザーを使い、ここまでぶっ飛んだサウンドを作り出すセンスにミュージシャンの矜持を感じます。

このシンセソロはミニモーグではできません。サンプル&ホールドの機能がミニモーグには付いていないからです。マンフレッド・マンはアープ・オデッセイを使用し、このソロを弾いていたことが考えられます。是非、オリジナルを聴いてみて下さい!

アープ・オデッセイ シンセサイザー

■ 今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲、使用鍵盤

- アーティスト:エマーソン、レイク&パーマー、キース・エマーソン、ユーライア・ヒープ、ケン・ヘンズレー、マンフレッド・マン

- アルバム:「タルカス」「対自核」

- 曲名:「タルカス」、「7月の朝」

- 使用機材:ハモンドB-3オルガン、アープ・オデッセイ

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

Roland 電子ピアノデジタルピアノ購入ガイド

Roland 電子ピアノデジタルピアノ購入ガイド

おすすめの電子ピアノ

おすすめの電子ピアノ

超オススメのフレーズ道場 キーボード

超オススメのフレーズ道場 キーボード

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座