プロオーディオの歴史の中で、QSC Directivity Matched Transition® (DMT™)技術は、聴衆の音体験を大きく変えたイノベーションの一つです。その利点を十分に理解し、なぜDMTがQSCスピーカーの設計の基礎となったのかを考えてみます。

音の放射空間

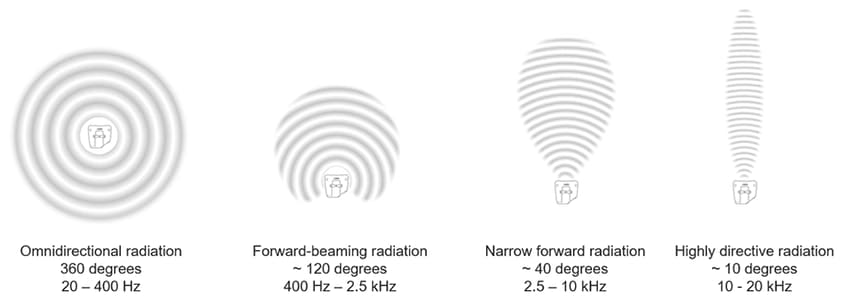

音は空気中を伝わり、その放射特性は下図のように、低周波は無指向性となり、高周波ほど高い指向性放射となります。

2ウェイスピーカーとウーファー

一般的な2ウェイスピーカーの設計では、ウーファーとHFドライバーが音域を分担して再生します。ウーファーの再生は、再生可能な低周波数から約400Hzまでは、完全な無指向性を示します。この周波数から上は、音の放射が徐々に指向性を持つようになります。HFドライバーが引き継ぐクロスオーバー周波数(通常1~2.5kHz)では、ウーファーのカバレージはより狭くなっています。ここでは、コーンの大きさが、実際の放射を決定します。放射される波長がウーファーのコーンサイズよりも小さい周波数になると、ウーファーは強い指向性を持つようになります。ウーファーの大きさの違うスピーカーを考えた時、ある周波数では、直径の大きいウーファーの方が、直径の小さいウーファーより強い指向性を持つことになります。

現在、多くのスピーカーでは、高域ホーンのカバー率のみを仕様書に記載しています。しかし、クロスオーバー周波数以下の、元来耳に敏感な中音域は仕様書通りにカバーできていない可能性あります。実際には、ウーファーからホーンへの移行がスムーズであるかどうかで、大きな違いが生まれます。カバレージがしっかりしていれば、スピーカーを実際に設置したときに、適切なイコライゼーションとバランスのとれた再生が可能になります。

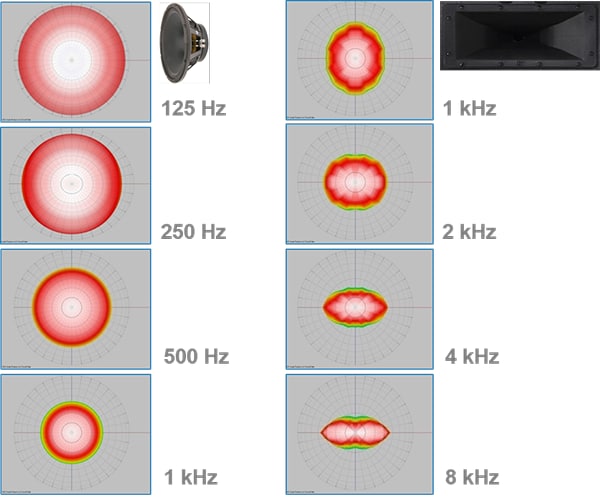

2ウェイスピーカーを設計する際には、まず、選択したウーファーのカバレージがどのような挙動を示すかを理解し、自然なカバレージパターンを記録します(以下の図3、5、6の例)。

従来のホーンのデザインとカバレージ

長い間、スピーカーの設計者は高音域を効率よく客席に届けるために、長方形のホーンを使用してきました。このようなホーンは、ホーンの幅と高さが高周波ドライバーから放射される波長よりも大きい高周波数(一般的には4 - 8kHz以上)において、ある程度の制御範囲を確保できますが、ホーンの寸法(特に高さ)が誘導しようとする波長(1 - 3kHz程度)よりも小さくなってしまう中音域で問題が生じます。

ホーンの高さが低い場合、低周波の垂直方向のカバレージパターン制御が崩れてしまい、スピーカー正面の軸から外れた位置の音の再現性が安定しません。

そのため、一般的なホーン(90°×50°)と8インチや12インチのウーファーを同じクロスオーバー周波数で組み合わせようとすると、クロスオーバー周波数でのビーム量が少なく、小型のウーファーは、広いカバレージ(90° - 105°)を示し、大型のウーファーは狭いカバレージ(60° - 75°)を示します。そして、ウーファーとホーンのカバレージは、垂直方向と水平方向のどちらも一致しません。

さらに、ホーンの幅とそれに伴う水平方向の指向性だけが本来のウーファーのカバレージと一致し、高さ方向が一致しない場合、スピーカー正面から垂直方向に外れた場合、スピーカーのパワーレスポンスが低下します。下の図3は、12インチのウーファーと90°×50°のHFホーンを搭載した従来のスピーカーを表していて、(1~3kHzに問題が残りますが)水平方向の指向性を良好に制御した場合、垂直方向の指向性制御は4kHz以上で失われています。

QSCでは、上記のような原理を理解した上で、使用するHFドライバーに最適なクロスオーバー周波数を選択し、選択したクロスオーバーポイントにおけるウーファーのカバレージに完全に一致するホーンの形状とカバレージパターンを開発しました。

DMTの効果は

QSC DMTでは、高域ドライバーのカバレージアングルとウーファーのクロスオーバー周波数でのカバレージアングルをホーンの形状に一致させることで、音響性能を大幅に向上させました。

実際、DMTホーンは、クロスオーバー周波数におけるウーファーのカバレージに合わせて導波管の幅と高さを調整することで、非常にスムーズな軸外方向のレスポンスと最適なパワーレスポンスを実現しており、ほとんどの場合、設置した後にイコライザーをかける必要はありませんでした。

もう一つの興味深い点は、小型のウーファーは一般的に感度が低いですが、マッチさせるDMTホーンは音のエネルギーをより広い範囲に放射するため、ホーンの軸上感度も同じ桁だけ低くなります。大きなウーファーは感度が高く、それにマッチした狭いDMTホーンは軸上の感度も同じくらい高くなります。このように、DMT技術は、スピーカー全体の感度や効率を損なうことなく、スピーカー正面の軸上および軸外の音の再現性を大幅に向上させます。

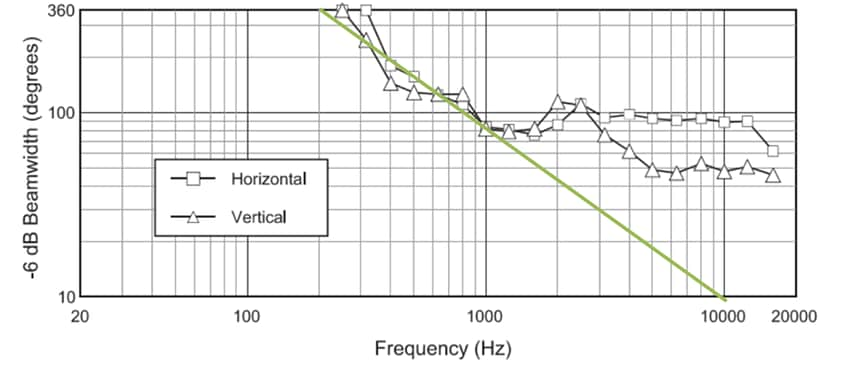

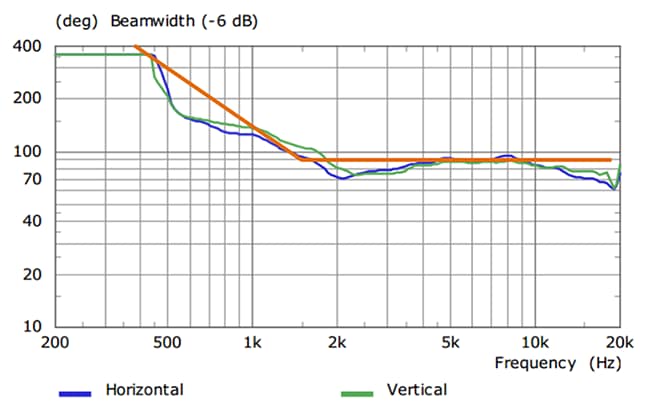

下の図5は、10インチのウーファーと90°×90°のDMT HFホーンを組み合わせたQSCのスピーカーです。ビーム幅の設計目標はオレンジ色で示されており、10インチウーファーのナチュラルカバレッジパターンが1.5kHzまで示されています。この周波数では、ウーファー自体では必要な波長を再生できないため、HFドライバーに移行する必要があります。グラフに示すように、1.5kHzでの対応するビーム幅は90度であり、これがホーンデザインのカバレージターゲットとなります。

また、水平方向と垂直方向のカバレッジパターンを測定し、目標とする設計基準にどれだけ近いかを示しています。

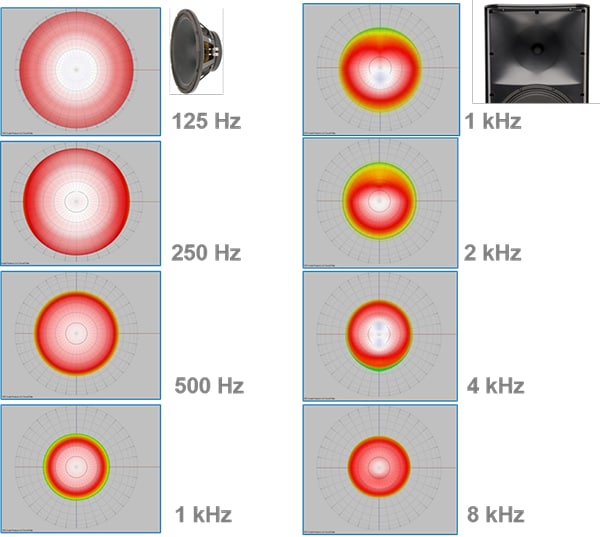

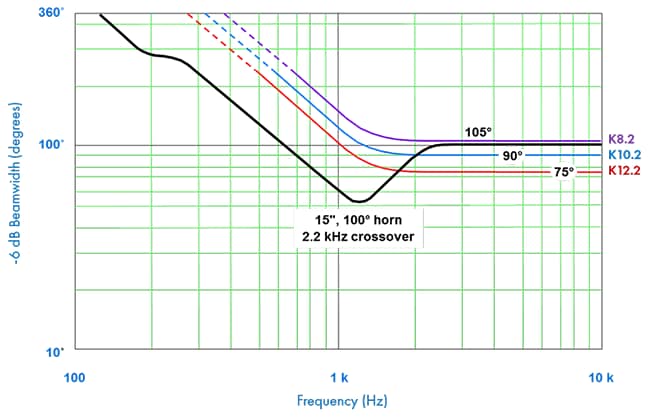

次の図6の黒い線は、100°×60°の長方形のホーンを持つ、従来の15インチ2ウェイスピーカーのカバレージパターンを示しています。2.2kHzのクロスオーバーポイント以下では、カバレージは50度に狭まり、2kHz以上では100度に広がります。

従来のスピーカーの設計は、聴衆、特にスピーカーの正面の軸外にいる聴衆にどのような影響を与えているかを考えます。スピーカの正面の中心軸からわずか30度外れたリスナーは、中心軸上のリスナーよりもはるかに少ない中音域しか聞こえていません。中音域が失われると、明瞭度が低下します。もしあなたがアナウンスやスピーチを聞いたとき、音量は十分なのに何を言っているのか理解できなかったことがあれば、中音域損失が原因である可能性があります。サウンドエンジニアは、この軸外損失を補うために、スピーカーがより多くの中音域を再生するようにシステムをイコライジングします。しかし、そうすると、中心軸上のリスナーは中音域が過剰に聴こえるようになります。このように、軸上と軸外のアンバランスな再生を補うには、妥協をしなければなりません。この問題の解決策はスピーカーの設計そのものにあります。

QSC K.2シリーズのスピーカーは、低域と高域のウーファーとホーンが完璧にマッチしています。K8.2の8インチウーファーは、クロスオーバー周波数で105度をカバーするため、ホーンの設計もその基準に基づいて行われています。また、K10.2とK12.2はそれぞれ、ウーファーの自然なカバレージとホーンのカバレージパターンを一致させています。その結果、これらのスピーカーは中域のカバレージが自然で、スピーカー正面の軸上のリスナーも軸から外れたリスナーも同じように、バランスのとれた音を聞くことができます。

まとめ

すべてのウーファーは、低周波のカバー範囲が広く、周波数が高くなるにつれて狭くなっています。多くのスピーカーの設計は、高域のホーンのカバレージだけを重要視していますが、すべての周波数で一貫したカバレージを実現するためには、ウーファーからホーンへのスムーズで指向性のスムーズな移行が重要です。QSCのスピーカーのカバレージに関する指針は、Directivity Matched Transition®(DMT™)と呼ばれ、スピーカーがウーファーから高周波ドライバーに移行する周波数において、高周波ホーンのカバレージ角度(または指向性)をウーファーのカバレージ角度に合わせるというものです。その音の良さは、スピーカー正面の軸上と軸外の両方のリスナーにとって明確です。QSCのスピーカーで最高のリスニングをお楽しみください。

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC パワーアンプ特集

QSC パワーアンプ特集

QSC

QSC