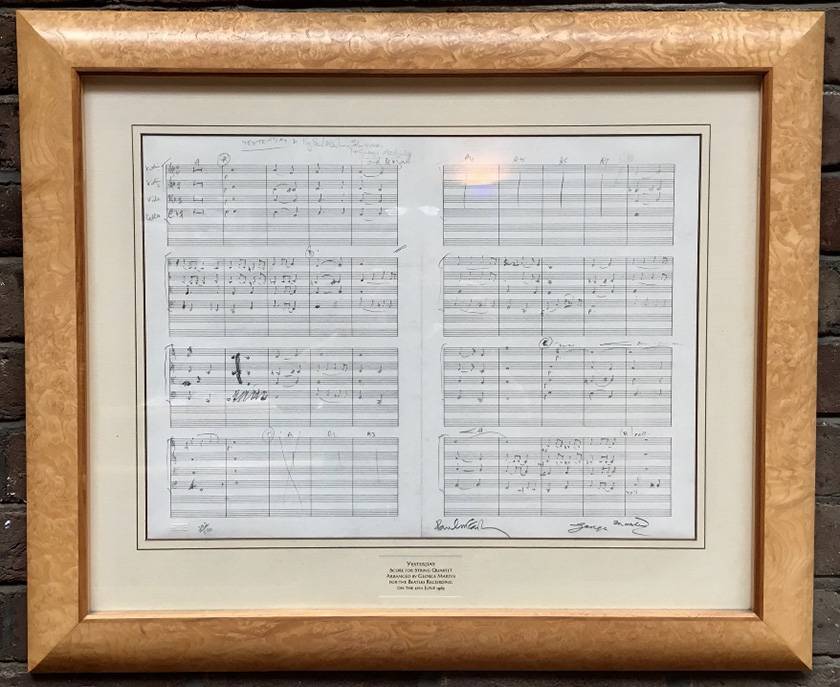

最近「毎回楽しみにしてますよ」という方の存在を認識する事ができて勢いづき、いよいよこのブログもクライマックス。と思いきや、今回は実際の作業から少し離れてGeorge Martinの話をしましょう。Yesterdayのストリングスパートを書いた人、つまりそれは「Yesterdayを仕上げた」人という事になる訳です。

George Martin, CC BY-SA 3.0 DEED (Wikipediaより引用)

Yesterdayという楽曲はPaul McCartneyの作曲なのですが、原曲を聴くと分かる通りポールは意外にサラッと歌っているのが見て取れます。George Martinは何か足りない、と感じたというよりはこの曲を聴いて、頭の中にこのストリングパートがフルで浮かんだのでしょう。その場で書き留めて、多分数十分で仕上げたぐらいのものなのではないでしょうか。これは何度も登場しますがオリジナルの手書き譜を見ると想像できます。

関連する資料はWikipediaを筆頭に膨大な文字量で存在しますし、識者の方のブログや記事も多数存在するようなので年表的に簡単にまとめてみます。

| 1926年 | 1月3日 | イギリスロンドン生れ |

|---|---|---|

| 1934年 | 8歳 | ピアノを始める |

| 1939年 | 13歳 | 第2次世界大戦始まる |

| 1943年 | 17歳 | イギリス海軍へ入隊 |

| 1947年 | 21歳 | 除隊 退役軍人補償金を得る |

| 同年 | ギルドホール音楽演劇学校へ入学 オーボエとピアノを専攻 | |

| 1948年 | 22歳 | 最初の妻シーナ・チザムと結婚 オーボエ奏者として活動 BBC音楽部門勤務 |

| 1950年 | 24歳 | EMIアビー・ロード・スタジオ就職 |

| 1955年 | 29歳 | EMI傘下パーロフォンのマネージャーとなる |

| 1962年 | 36歳 | デッカ・レコードに不合格したビートルズを採用 |

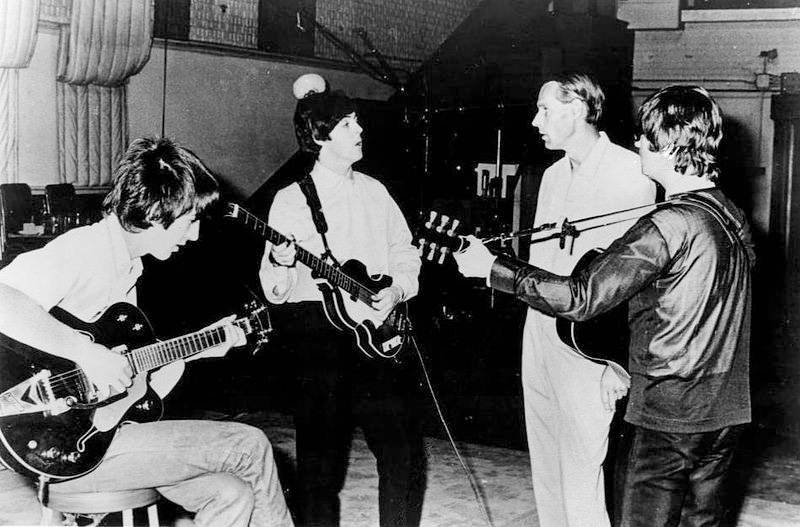

Beatles and George Martin in studio 1966, public domain (Wikipediaより引用)

ビートルズに出会った時点で既に音楽家、プロデューサーとして一定のキャリアを築いていたプロフェッショナルだったという事ですね。意外にもコテコテのクラシックというより、もう少し現代的なクリエイティブの要素を持ったスタンスで音楽に取り組んで幅広い視野を持っていた人なのでしょう。

例外なくビートルズを通してGeorge Martinを知ったという人ばかりなはずですが、そのビートルズをいわば「仕上げた」敏腕のプロデューサーだったということですね。

ビートルズ時代に限ってもGeorge Martinは楽曲そのものに大きく関わっています。

実際に「In My Life」では多少の回転数トリックなどはあってもこれ以上ない、と言えるほどのピアノの腕前を聴かせ(1分28秒あたりから)

このブログの主題である「Yesterday」の弦楽パートをさらりと書き上げ

「Penny Lane」の珠玉のトランペットソロのアレンジ

など、挙げればきりのないほどの仕事をこなしています。そしてそれらが全て新しいアプローチと美しい響きを同居させる名状しがたい高いレベルでの音楽になっているところはビートルズの楽曲自体のクオリティも合わせて、常人でない事の証明です。

さて、そうしたビートルズの名曲は数多いわけですが、恐らくビートルズのメンバーが一人も参加していない「George Martinの独壇場」と言えるビートルズのレコードをご存じですか?

The Beatles “Yellow Submaline” 1968年

同名のアニメ映画のサウンドトラックとして、と同時にビートルズの公式アルバムとして1968年に発表されたこのLP。

B面は全てGeorge Martinのオーケストラによる、作品中のサントラが納められています。

楽曲自体はYellow Submaline(1966年 Revolver収録)のテーマ曲をモチーフに、映画の場面で使われた楽曲が収録されています。

このタイトル曲は「PepperLand」。短い曲ですが、20世紀前半に19世紀生まれの教師に薫陶を受けたであろうGeorge Martinの世代の作り上げた西洋音楽の完成形、と言っても言い過ぎでは無いように思います。

映画を見た後でこのLPを聴くと場面が思いだされて、サントラ盤とはこういう感覚だった、と改めて思いだします。

上に記した年表を振り返ってみると、1950年代のビートルズ以前に手がけた映画音楽の仕事などの影響があるのか、実にこなれた、創作の労苦を感じさせない心地良い雰囲気です。

実際には相当な負荷のかかった作業の連続と修練を積んだ演奏家たちの緊張の上にこうした心地よさというのは成立するものですし、ある意味George Martinの仕事の中のピークの一つに数えても良い仕事だと言い切っても差支えないのではないでしょうか。

最後に私の個人的な思い入れで紹介したい楽曲はJeff Beck 1975年発表”Blow by Blow”の中に収められている「Diamond Dust」です。

アルバムのフィナーレを飾るこの美しい曲は当時Jeff Beck Groupからの流れで活動を共にしていたMax Middleton作曲の8分を超える長い曲です。

そして”Blow by Blow”のプロデューサーはGeorge Martin。この作品ロックギター好きのバイブル的な作品にまで高めました。

「Diamond Dust」のストリングスパートは曲の後半、主役のJeff Beckの最後の一音を引き継いでMiddletonのこれまた珠玉の名演と言えるRhodes Pianoのソロへと続き、最後の1分はオーケストラのみの演奏でアルバムを終えるのです。

主役ではないオーケストラで曲が終わる事に何の違和感も抱かない程、音楽として完成したこのアレンジもGeorge Martinの素晴らしい仕事のひとつでしょう。

スタジオのミキシングコンソール前でJeff Beckがこれを聴いて、静かに小さく「OKだ、George」と呟く、そんな想像すらしてしまいます。

賢者は賢者を知る、のことわざ通り。奇跡とは生まれるべくして生まれる必然だと感じてしまう素晴らしい楽曲です。そしてそれはYesterdayにも言える事かもしれません。

- George Martin:2016年3月8日コールズヒルの自宅にて死去。90歳

- Jeff Beck:2023年1月10日に死去。78歳

賢者の魂は見送る以外にありません。Paul MacCartny、Ringo Starrが頑張ってくれている事に感謝して、凡人の私は来日を願うばかりです。

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

チェロの調弦 チューニング

チェロの調弦 チューニング

チェロの各部名称と置き方

チェロの各部名称と置き方

バイオリンの弓の持ち方

バイオリンの弓の持ち方

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリン 弓の各部名称と松脂