今日からいよいよ演奏に取り組むことになります。楽器の準備も必要になります。夢の弦楽カルテットもサウンドハウスで買えば80,000円程度でおさまります。ベニヤ板ではありません。単板の楽器です。本物(諸説あります)の楽器が揃いますよ。詳しくは文末でお知らせいたします。

楽譜の準備をします。第4回まで何度か出てきた楽譜のデータを下記リンクからDLしてください。

この楽譜データは「MIDIファイル」です。そのままWindows Media Playerなどで再生もできますが、そこでの音源はそれぞれの端末側の音源です。

汎用タイプの楽譜作成ソフトで開くと次のような画面になります。ソフト名はここでは具体的に提示いたしかねますが、楽譜作成ソフトの中では最も有名なものなので簡単に見つけられると思います。ヒントは「音楽の女神の楽譜」です。

このソフトにはさまざまな機能がありますが、ミキサーを表示させて「SOLO」「MUTE」のボタンを使い、自分が演奏したいパートだけの音を聴くことができます。

他にも再生パネルを表示させてテンポを変えたり、ソフトの使い方を少し覚えれば歌のメロディパートを追加するなど色々なことができます。

楽譜データはさまざまな形式でのエクスポートが可能です。PDFにしたり印刷したり、それぞれの使い方に応じた工夫ができるでしょう。

楽譜データはこちらから

⇒ 楽譜データDL

製品として、楽譜浄書ソフトもご紹介します。

SIBELIUS ( シベリウス ) / Sibelius | Ultimate 譜面作成ソフトウェア

このクラスのものになると機能が充実しているので値段は張りますが、音楽制作にはとても役立つでしょう。

いきなりカルテット全部のパートを弾くことはできません。まずはViolin 1のパートの前半から取り組みましょう。『Yesterday』は最初ストリングスが入らない1番がギターと歌だけで、2番の「Suddenly」の歌い出しから弦楽が入ります。つまりこの楽譜は2番から、ということです。

前半のViolin Partだけを取り出した楽譜は下記のようになります。

こうしてみるとViolin 2の方が幾分メロディに沿ったパートであるようです。

今回は一段目の音を拾いましょう。

この楽譜画像を印刷して、あとは赤ペンで音を確認していきましょう

楽譜を見ながら弾くというのは教室では必ず指導されると思いますが、ここでは縛りなく、とにかくこの『Yesterday』のパートを君が代のように覚えてしまいましょう。

バイオリンの指板にマークをつけるのも方法です。

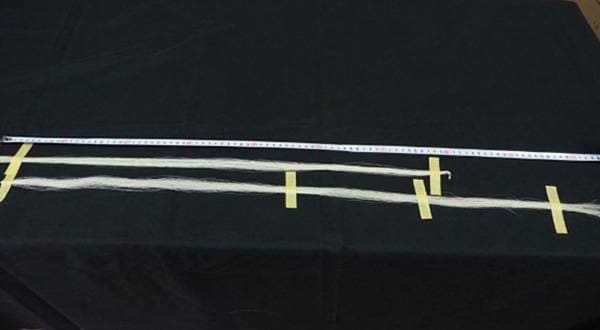

この Violin 1 最初の7小節で弾く音はラ、ミ、ファ、レ、ド、シの6つです。それぞれの音の位置はバイオリンの指板では次のような位置になります。

バイオリンの上ナット(ギターで言う所の開放0フレット)から

| 1フレット(相当) | 18.0mm |

|---|---|

| 2フレット(相当) | 35.0mm |

| 3フレット(相当) | 51.0mm |

| 4フレット(相当) | 67.0mm |

| 5フレット(相当) | 81.5mm |

| 6フレット(相当) | 95.0mm |

| 7フレット(相当) | 108.5mm |

※ここに示した数値は厳密にいうと12平均律のフレット計算式に基づいて、お手持ちの楽器の弦長を図ったうえで一つ一つを計算すべきなのですが、ここでは Don’t Fret の実物を定規で計測した数値です。従って理論値とは多少のズレが生じると思います。

バイオリンにはフレットはありませんが、[Don’t Fret] のような商品を指板に貼ったり、目安として押さえる位置にシールなどで印をつけたりする方法があります。

Don't Fret ( ドントフレット ) / バイオリン用 指板シール 4/4用

指板上の数値の位置に丸いシールを貼ってもいいでしょう。

印はあくまでも目安です。音程自体はチューナーで常に確認する様にしましょう。

印をつけたら楽器を構えて、弓は持たず左手の音の位置と指を確かめます。

最初の全音符の音はラです。これはA線の開放ではなく、D線のラの位置を押さえる方が次の音への移行を考えると自然でしょう。

2小節目のミはやはりD線のミの位置を人差し指で押さえ、3小節目のファは当然中指となるでしょう。

このように探りながら一音一音を覚えて、ピチカートで(もちろん弓でもいいわけです)音を出して練習を繰り返します。

初めてバイオリンを手にしてこの作業は難しいはずです。でも、だからといってまず基礎からと志して、『メリーさんの羊』や『ロングロングアゴー』を練習するのなら、多分この『Yesterday』を練習してもそれなりの練習になるはずです。モチベーションも『Yesterday』の方が上がるのではないでしょうか。ここは窓を閉め切って頑張りましょう。

第6回は

「録音してみる。マイクどうする?Why She問題も考える?」です。

最後に楽器のご案内です。

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

バイオリンの弓の持ち方

バイオリンの弓の持ち方

バイオリンの構え方

バイオリンの構え方

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング