完全DIY機材への道!第2弾「幻のVintageサウンド!増幅機能付きバッファー」プロフェッショナルが独占していた名機を手にいれよう【完結編 後半】

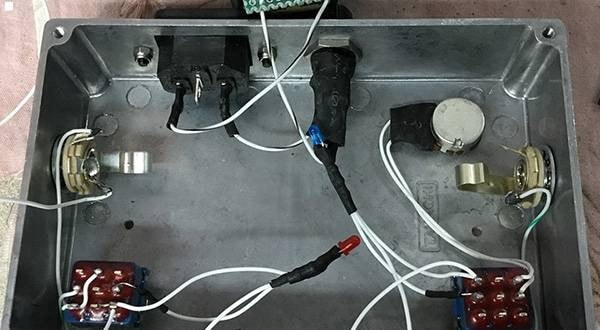

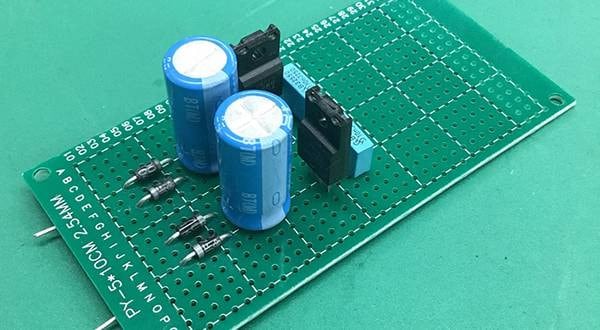

をお届けする予定だったが、こだわり部品満載の基板がまだ完成していなくて今回は最終回にできませんでした。

ごめんなさい。

次回で必ず最終回にします。

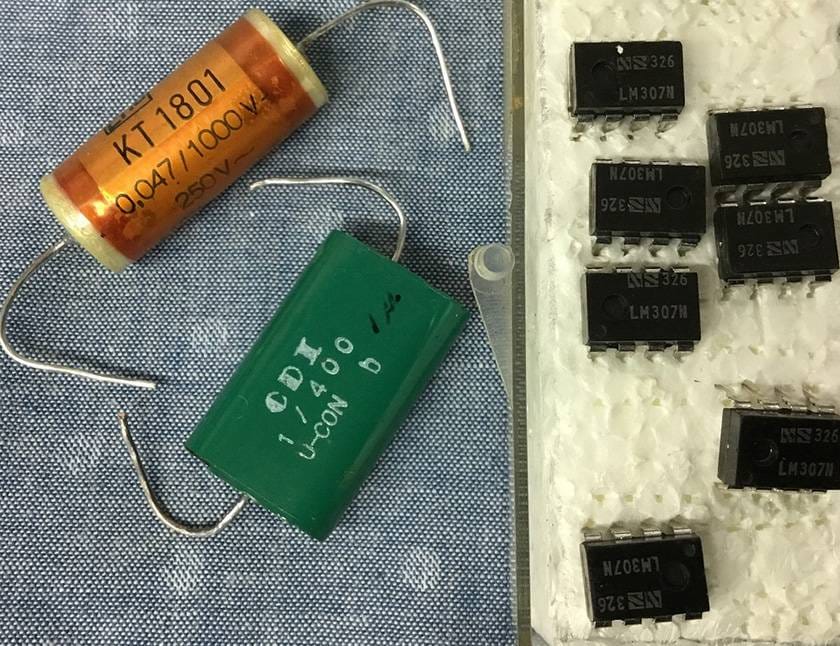

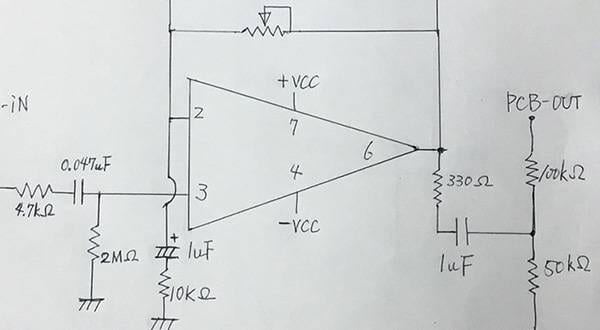

※OP-AMPはビンテージのLM307に決定した。

という訳で、今回は次回製作の予告編とでも言うべき機材のことについて。

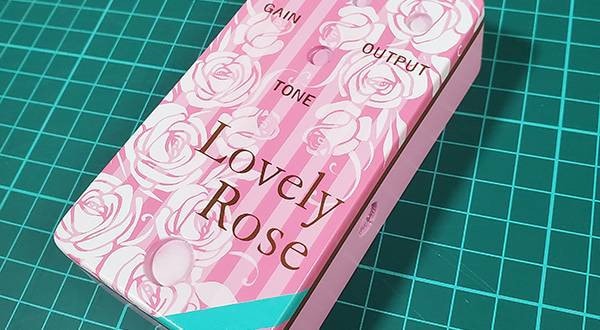

じつは次回の「完全DIY機材への道!第3弾」は今までにないぐらい気合を入れ、己の一生どころか孫の代まで愛用してもらえる機材を作りたいと思っている。

そのためパーツの選択から、配線材、回路まで一分の隙もないぐらいのこだわりでじっくり仕上げる。

次回の制作記事予定は「プロが欲しがるヘッドホンAMP」だ。

特徴としては乾電池のみ使用の超高音質タイプ。

使用する部品点数もさほど多くないので、パーツの値段も品質も一切妥協しない。

じつはこのヘッドホンアンプのひな型は、都内の某レコーディングスタジオでエンジニアが実際に使用していた実績がある。

試作品だったため、ある日返却を求めてスタジオに立ち寄ったら物凄く嫌な顔されて、「え~、返すんですか~?……いやー、音が太くてリアリティが凄く良いんですよね、コレ……。今返さなきゃダメですか?……そうですか……いや、でも、ン~、もうちょっと貸してもらっていいですか?……そんな、え~?」

などと言われたもんだからこちらも気を良くしちゃって差し上げましたよ。

次回のヘッドホンアンプは、さらに改良を加え、もうヘッドホンを使用する時はこれに繋がなきゃ話にならないぐらいの物にする。

お楽しみに待っていて欲しい。

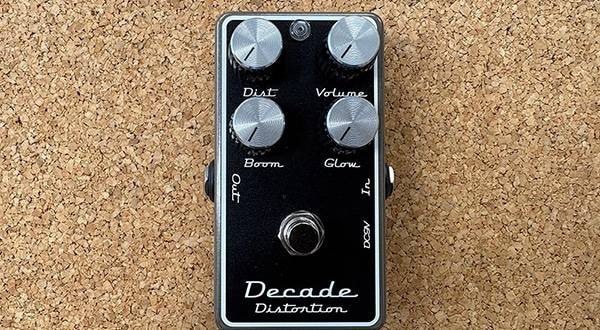

そして本題。

今月のブログは筆者の近況について。

じつはアンプを入手した。

Mesa/Boogie Dual Rectifier solo Head だが、このアンプ過去に2度購入して2度手放した。

理由は、ノイズの多さ。バンドメンバーから音がドンシャリ過ぎて耳障りと言われ手放した。

私自身は全然嫌いではないのだが、とにかく音造りが難しい。

今まで使用してきたアンプはMarshall JMP 2204やPeavey 5150 Comboなどだが、その後レクチを入手、手放し、Peavey 5150-2で落ち着いていた。

しかし最近、購入欲がむくむくと湧き出しなぜか買ってしまった。

本当は一番好きなアンプはBogner uberschallなのだが……。

そして3度目の購入でやっと使用方法が分かった気がする。

私は基本アンプで歪を作るのだが、ギター側のボリュームをいじる習慣がなく、常にボリュームは全開!トーンも当然全開!!

アンプのゲインはハウリングを起こす寸前まで上げてプレゼンスも全開!ってなセッティングが常であった。

しかし今回、じっくりとアンプと向き合い色々と試してみると、これが実に多彩で色気のあるいい音を出すアンプなのである。

コツは歪ませすぎない事と、MIDを上げすぎない事、歪が少なくとも大変サスティーンが効くので、ギター側のボリュームをコントロールしてのクランチサウンドも全く安っぽい音にならない。

何だったら粘りのあるクリーンとでも言えそうだ。

あ~、このクリーンいい音だな~……使わないけど。

おおっ!なんて味のあるクランチサウンドなんだ!イイっ!……使わないけど……www

今のところベストな設定はch3のスイッチ真ん中、ゲインは2時で、ギターボリュームを8~10が良い。

後はピッキングの強さを加減すれば粘り気のあるリードサウンドもたやすく出せる。

センドリターンにはデジタルディレイを噛ませてあるので、あとは入力前にコンプレッサーとワウペダル、EQを繋げばもう何もいらないであろうシステムの完成だ。

足掛け30年かけてやっとここまで来たかなって感じです。

では次回のブログをお楽しみに。

はじめてのエフェクターは GT-1 にしよう

はじめてのエフェクターは GT-1 にしよう

BOSS ボーカル・エフェクターのススメ

BOSS ボーカル・エフェクターのススメ

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類