いくつになっても、大きい箱を抱えて家に帰るのはワクワクしますよね~

はじめに

こんにちは。サウンドハウスの新人エフェクター担当です!

この度、ZOOMさんのご協力で、今やZOOMマルチエフェクターの定番となった ZOOM/G6 をお借りしてレビューを書かせていただきました。

エフェクターに触れた経験では先輩スタッフの皆さんにはまだ及びませんが、初心者ならではの視点で魅力をお伝えできればと思います!

ZOOM/G6について

まずは軽くZOOM/G6について紹介します。

ZOOM G6は、ZOOMのフラッグシップモデル「G11」と同等の最新エフェクトプロセッシング技術を搭載した、高機能なマルチエフェクターです。多数のアンプモデルとエフェクトを内蔵しているだけでなく、100種類ものプリセットが収録されているため、電源を入れるだけですぐに多様なサウンドを楽しむことができます。

注目すべきは、22種類のキャビネットモデルに加えて70個のIR(インパルス・レスポンス)データをプリセットしている点です。さらに、お気に入りのIRデータを50個まで追加で読み込めるため、よりリアルなサウンドを追求できます。

また、この価格帯としては珍しく、直感的な操作が可能なカラータッチスクリーンを搭載していることも大きな特徴です。これにより、エフェクトの並び替えや設定変更をスムーズに行えます。他にも、最大2時間の録音ができるルーパー機能、USB接続でPCと連携しオーディオインターフェースとしても使える機能、ZOOMのソフトウェア「Guitar Lab」に対応していることなど、ギタリストにとって便利な機能が満載です。

それでは、実機を触った感想を紹介していきます!

軽い!

使ってみてまず気づいたのがその軽さです。

スタジオで鳴らすためにボードに入れて持ち運んでみましたが、コンパクトエフェクターを並べたボードや金属製のマルチエフェクターに比べて圧倒的に軽い!それでいてしっかりしたサイズがあって重心が低いので、演奏中にズレることはなく安定しています。

サウンド

内蔵されている多種多様なエフェクトについては、様々な動画が公開されているのでそちらに譲ります。自分が触った限りでは十分すぎるエフェクト数が搭載されており、長く所有していてもいつでも知らない音に出会えると思います。

パンク/メタラーである自分としては、特にアンプモデリングとピッチ系が大事なポイントです。嬉しいことにハイゲイン系のアンプが充実しており、特にオリジナルアンプの『KRAMPUS』はオススメです。実機のモデリングではないオリジナルアンプに抵抗感のある人もいるかもしれませんが、これを使えるだけで本機を導入する価値があると個人的には感じました。

また、マルチエフェクターで必ずチェックするのがピッチ系です。ペダル搭載のものならワーミーはもちろん、チューニングを半音ずつ上げ下げできるピッチシフターが便利でよく使っています。本機に搭載されているエフェクト名『PitchSHFT』は、レイテンシーもなく高精度にダウンチューニングできます。

↓お気に入りのプリセット「Djent7」に「PEDALPITCH」を追加。7弦ギターがよく合います。

自宅練習にもってこい!

ギタリストたるもの大きな音で鳴らしてなんぼの世界だと思いますが(偏見)、自宅でギターを弾く際は大きな音が出せないことがほとんどだと思います。そこでマルチエフェクターがあると、ヘッドホンを直接挿すことでアンプサウンドを直接聞くことができます。

しかも本機はAUX IN端子を備えているので、別の端末から音源を流し、それをエフェクターに入力することで好きな曲に合わせてギターを弾けます。一瞬でライブ気分になれるので、この練習法はおすすめです。自分は以下のように接続して使いました。

- ① ギター → G6

- ② iPad → G6(音源再生用)

- ③ G6 → ヘッドホン

モード切り替え

個人的に本機最大の特徴だと思うのが、左上の『PLAY MODE選択セクション』です。

というのも、マルチエフェクターをいくつか触ってきた感想として、安価なものになるほど、複数エフェクトや複数アンプの切り替えが面倒になっていくというものがありました。いくら音が良くても、「このアンプとこのアンプをスイッチ一つで切り替えたい」とか、「このパッチ内のこのエフェクトだけを曲中にオンオフしたい」といった、ややこしい設定は音作りのストレスになりますよね。本機は、その切り替えをこの『PLAY MODE』選択スイッチによって一瞬で行うことができます。これがすごく便利で、演奏する曲やバンドに合わせて一瞬でモードを切り替えられるストレスフリーな操作性には感銘を受けました。

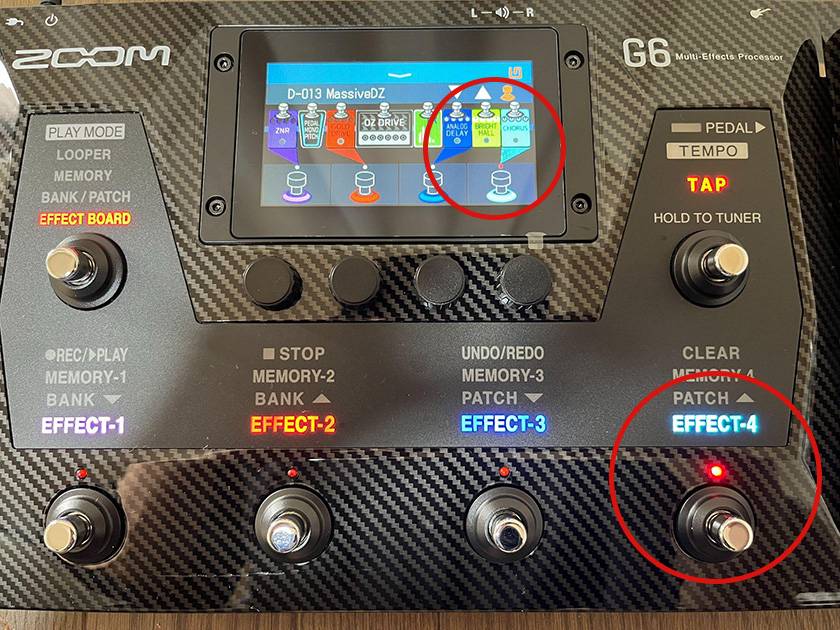

↓「PEDAL BOARD」モード。パッチ内の各エフェクトをオンオフします。

↓「BANK/PATCH」モード。スイッチでバンクとプリセットを上下し、音を選びます。

↓「MEMORY」モード。アンプを含め、並んだエフェクト全てを入れ替えます。

↓「LOOPER」モード。一人でも音を重ねられます。

エフェクト操作

同じく本機の大きな特徴であるタッチパネルを紹介します。どのエフェクトを操作するか、順番をどうするか、各パラメーターの設定など、スマホを操作する感覚で使えます。最近はアプリを接続してこの操作感を実現するエフェクターが増えてきていますが、やはり実機上でこれができるのは便利で良いです。

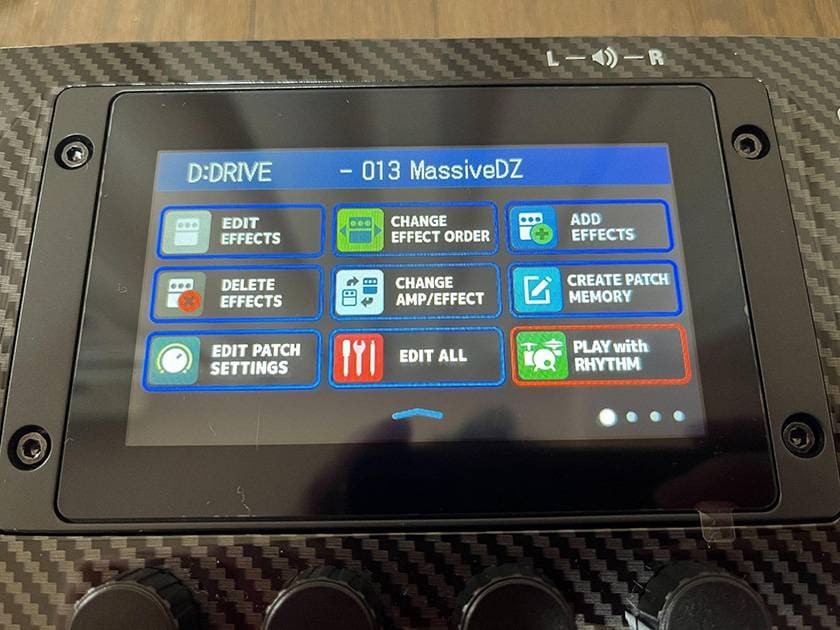

↓画面をスクロールすると出てくるメニュー。ここからしたい操作を選びます。

↓メニュー下段中央の「EDIT ALL」ではエフェクトの追加、削除、交換が一画面で可能。

基本的にはここを使っていくイメージです。

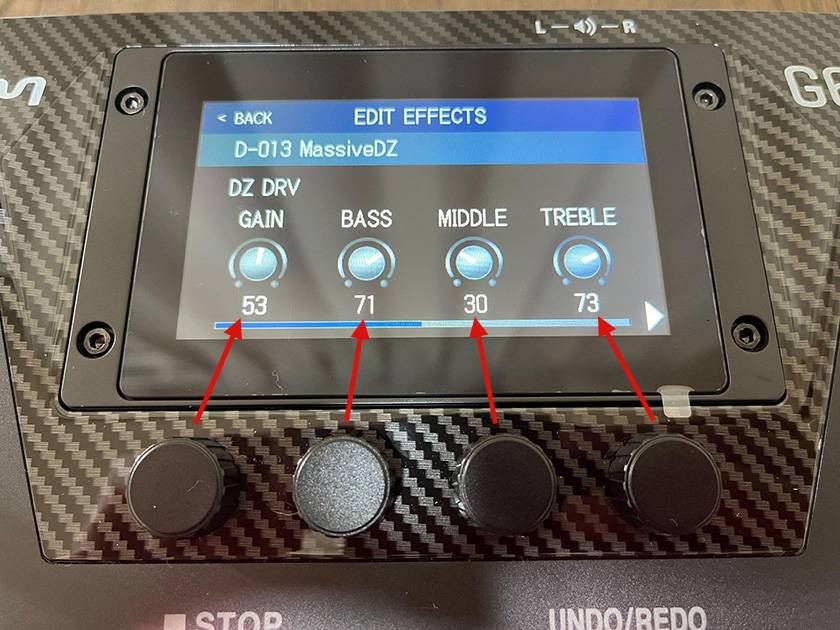

加えて、本機は4つのノブを備えており、各エフェクトのパラメーターはこちらでも操作できます。タッチパネル上のノブ操作だけだと回りすぎてしまったり、微調整が難しかったりします。それを物理ノブとの併用で解決しているところが本機の操作性をより高めていると思いました。

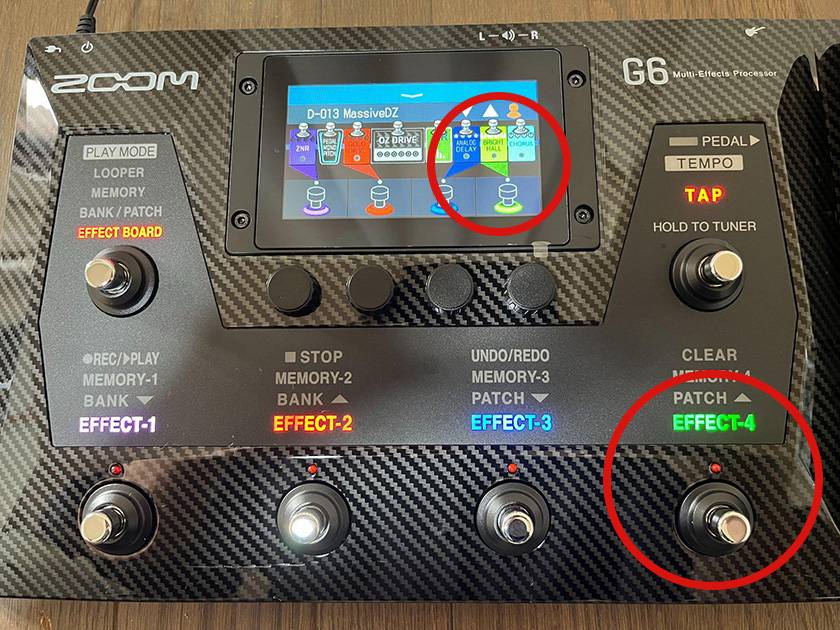

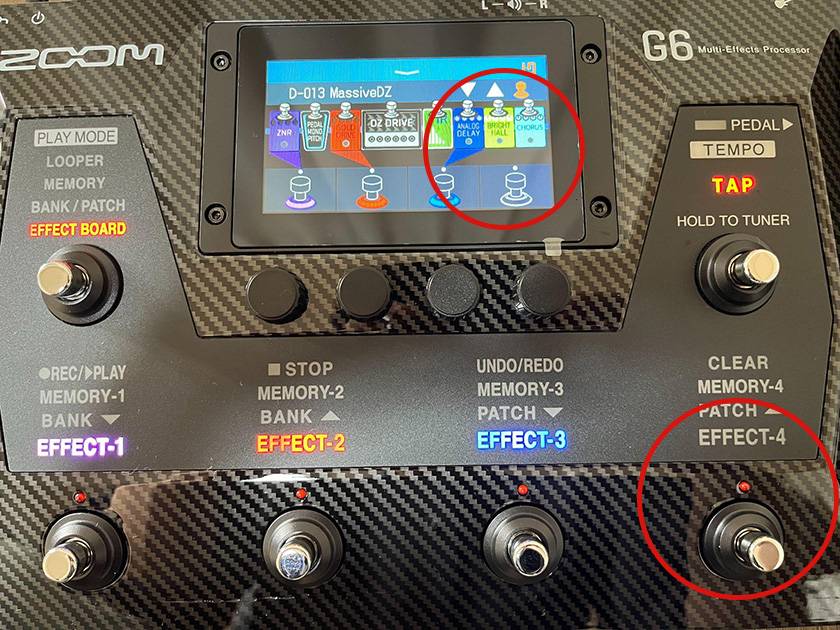

また、パッチ内の各エフェクトのオンオフを操作する「EFFECT BOARD」モード。4つのフットスイッチにそれぞれのエフェクターを割り当てられるのですが、どのスイッチがどのエフェクターか覚えられないのでは…?と思っていました。しかし実際にやってみると…

↓緑の「BRIGHT HALL」が「EFFECT-4」に割り当てられた状態から、

↓割り当てを解除することで「EFFECT-4」のライトが消え、

↓青い「CHORUS」を割り当てると「EFFECT-4」が青く光りました!

ここまでかかったのはほんの数秒。とてもカンタンです。

おまけ:マニュアル

ありがたいことに、本機には日本語で書かれたクイックスタートガイドが同梱されており、基本的な操作はここで確認することができます。操作が複雑化していることに加え、近年はネット上でダウンロードするマニュアルや日本語表記がない説明書が増加している中、日本企業ならではの思いやりを感じます。(ちなみに本機の操作はこれがなくてもだいたいわかるくらいには簡単だったことを記しておきます。)

公式サイト には、さらに詳しいガイドやインターフェースとして使う際のASIOドライバ、エフェクトリストやファームウェア・アップデートガイドまで掲載されており、ユーザーフレンドリーです。本体の使いやすさだけではなく、こうした部分でサポートしてくれるのは初心者にも優しいところです。

おわりに

いかがでしたでしょうか!この価格でこの操作性を実現しているのはまさに驚きで、初心者でも扱いやすく、ライブに練習に、大活躍してくれるマルチエフェクターだと思いました。今回は本当に基本的な機能の紹介しかできませんでしたが、パソコンとの組み合わせ、外部エフェクター/ペダルとの組み合わせやワイヤレス接続による操作など、試してみたい機能がまだまだ盛りだくさんです。そういう意味でも、最初の1台として長く楽しむことができるエフェクターなのではないでしょうか!

今回のブログで、少しでもG6を使うイメージが湧いてくれたら幸いです。

皆様よいマルチエフェクターライフを!

田渕ひさ子 meets 歪PEDALS

田渕ひさ子 meets 歪PEDALS

zoom ブランドサイト

zoom ブランドサイト

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類