まず、今回のブログでは

完全DIY機材への道!第2弾

「幻のVintageサウンド!増幅機能付きバッファー」

プロフェッショナルが独占していた名機を手にいれよう【完結編】

を掲載する予定でしたが、原稿が間に合わず差し替えになった事をお詫びします。

完了次第すぐ掲載しますので今しばらくお待ちください。

という訳で、今回のお題は真空管ギターアンプの常識と非常識について語ります。

以前少し書いた事があるが、実際に販売している楽器店の店員やアンプを修理するエンジニアでさえ「えっ?!そうなの?」という、きっと目からうろこがボロボロ落ちること間違いなしの内容だ。

その1まず、真空管ギターアンプに付いているスタンバイスイッチについて

コレ何のために付いているか知っている人~……

当たり前のように付いているが、何のために付いているかと聞かれるとちゃんと答えられる人は少ないだろう。

しかも、あなたの用意した答えはおそらく正解ではないんだなwww

何故ならこの世の中にはスタンバイスイッチの無い真空管ギターアンプも存在するからだ。

正解は、演奏中のギター差し替えや接続を変える時の派手なショックノイズをスピーカーから出さないようにするため。

ショックノイズでスピーカーを飛ばす危険を回避する目的で付いている。

真空管の保護のためではないのですよ。

スタンバイスイッチが無いと、電源スイッチを入れた瞬間パワー管に高電圧がかかり、真空管を痛めるという間違った常識……

真空管はプレートに高電圧を印加してもヒーターが暖まらないと電流は流れないようになっているのですよ。

スタンバイスイッチが付いているアンプのメインスイッチと、スタンバイスイッチを同時にONすると最初は音が出ないが、ヒーターが暖まるにつれてジワーっと音が出始めるというような事を経験したことはないかな?

50W出力を超えるようなアンプの場合、ショックノイズや突入電流によるノイズは相当大きくなるはずなのでほぼスタンバイスイッチは付いているが、それ以下の出力のアンプはショックノイズの大きさもスピーカーを破壊するほどではないため省略される事も多い。

昔のFender AMPなんかはスタンバイスイッチが無いものも多い。

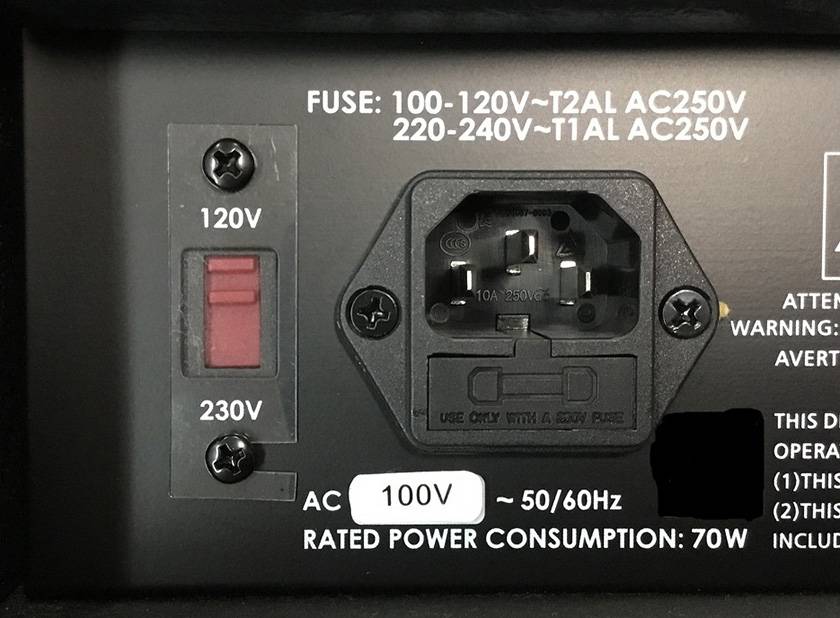

その2AC120Vもしくは115V表示のアンプに日本のAC100Vをそのまま入れて使用する

これは問題有るのだが問題無い!

まず一番の問題はバイアスの再設定をしなければいけない。

120Vを入力した際のバイアス設定と100Vを入力した際のバイアス設定は全く違う。

たかが15V~20Vの違いではないかと思ってはいけない。

電源トランスは電圧変換器なので入力120V→トランス出力450Vの場合、入力100V→トランス出力430Vにはならんのだ。

巻き線比で算出した電圧(しかも正確にではない)になるので120Vで450Vの電圧を作っている電源の場合、100Vだと実測380Vぐらいしか出してくれない。

パワーアンプのバイアス値はパワー管のプレート電圧で決定するので70Vもプレート電圧に差があるのにバイアス値が同じで良い訳がないのだ。

しかも120V仕様のアンプが出力100Wだった場合、そのアンプを100Vで使用した際の出力は……大体60Wぐらいしか出ない。

とはいえ120V仕様のアンプを100Vで使用してもバイアス調整さえちゃんとすれば問題はない、出力が小さくなるだけだが。

その3良くあるトラブルで真空管が原因になっている場合の症状を何件か紹介する

真空管の内側上部が真っ白になっている

これは真空管のガラスにヒビが入り、内部に空気が入り込んだ時の症状だ。

当然空気が入り込んだ真空管は使用できない。プリ管、パワー管共通の症状である。

パワー管の真ん中あたりが真っ赤に赤熱している

これはパワー管のグリッド部にバイアス電圧が印加されていない事を示している。

赤熱したままアンプを使用するとあっという間(30分ぐらい)でパワー管は死んでしまい使用できなくなってしまう。

音を出すたびパワー管の内部に青白い放電線が見える

これはまだ音は出るのだが、内部放電状態のため、次第にノイズが出る前兆状態を示す。

悪くなることは有っても良くなることは絶対ないので交換時期と判断するべし。

電源の整流回路に整流管を使用すると音量が下がる

これはMESA/BOOGIEのレクチファイヤーに言える事だが、電源部の整流方法がダイオードか整流管か選択できるアンプは、ダイオード整流の方が効率が良いため、相対的に音量が大きくなる。

整流管を使用して音量が下がるのは故障ではないので注意。

じゃあなぜわざわざ整流管を使うのか?

それはひとえに音質のため、あのコンプレッションの効いた音は整流管ならではだ。

とまあ駆け足でいろいろ説明したが、ぜひとも自分のアンプを診断するのに役立てていただきたい。

次回は本当に完結編を掲載しますので(しかも早めに)楽しみに待っていてください。

ベースとベースアンプ(練習編)

ベースとベースアンプ(練習編)

ベースアンプの選び方

ベースアンプの選び方

真空管について

真空管について

ギターアンプ スタックタイプ編

ギターアンプ スタックタイプ編

ギターアンプ コンボタイプ編

ギターアンプ コンボタイプ編

アンプの選び方

アンプの選び方