みなさまこんにちは。

ステージ等で使用される灯体ですが、普通に使用しているだけでも素手では触れないくらい熱くなりますよね。というわけで今回は、灯体の放熱部分に焦点を置いてメンテナンスまでご紹介していきたいと思います。

■ ヒートシンクについて

使用しているとアッツアツになる灯体ですが、その内部を見てみると、LEDなどの発光(発熱)するパーツを金属に密着させていることが分かります。

このギザギザした形の金属パーツは通称ヒートシンクと呼ばれ、このような構造には表面積を増やして空気との熱交換の効率を高めるという効果があります。

仕組みは違いますが、私たち人間が熱を出した時におでこに張る冷えピタシートと同じようなものですね。

中には、筐体自体がヒートシンクになっているものもあり、熱を逃すために様々な工夫がされています。

■ でも、実は…

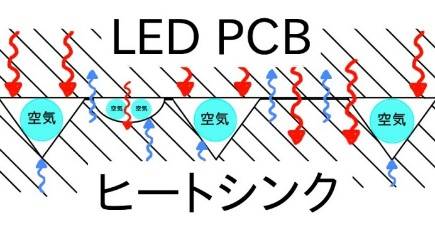

PCBをヒートシンクに載せた「だけ」では完全に密着できていません。

※PCB=printed circuit board (プリント回路板)

写真のように、金属にはかなり細かい傷が無数に入っています。人間の目でも目視できるくらいのものから、極小の傷や歪みがあり、その部分には空気の層ができてしまいます。

空気というのはとても熱伝導率が低い分、断熱材となってしまい上手く熱を伝えることができないのです。

つまり、空気の層によって熱が通りにくい状態になっています。

(グリスなしのPCB&ヒートシンク接地面断面)

■ 放熱用シリコーングリス

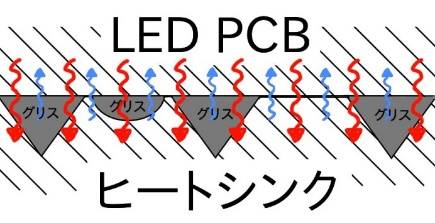

そこで使うのがこの放熱用シリコーングリスです。

シリコーンオイルを基油としたグリスに熱伝導性の良い粉末が練りこまれているもので、柔らかいペースト状になっています。これをPCBとヒートシンクの間に塗ると隙間や傷に入り込みます。するとグリスが熱を通し、効率よくPCBを冷やすことができるのです。

(グリスありのPCB&ヒートシンク接地面断面)

メーカーによってはバラつきがありますが、およそマイナス50度から250度まで耐えることができるため、照明機器などの高温になるパーツでも耐久温度に余裕があるので安心です。取り扱いやすく誰でも簡単に扱うことができるのも利点ですね。

■ 使用方法

それでは今回、修理依頼をいただいたこちらのメンテナンス(シリコーングリス塗布)を行っていきます。

目次

1. 分解~グリスふき取り

2. グリス塗布面

3. 組み込み

4. 完了

ELATION ( イレーション ) / SIXPAR 200 LEDパーライト

SIXPAR200はRGBWA+UVのLEDカラーを搭載しており、これ一台あれば現場を選ばずに活躍ができそうですね。12個のLEDとレンズを搭載しており発色も非常に美しいです。

1. 分解~グリスふき取り

灯体を分解したところからスタートです。ねじ等をなくさないよう慎重に行います。

まずは、ついていたシリコーングリスをふき取ります。長く熱に当てられていると、シリコーングリスのオイル成分が揮発してしまいカサカサになっていることが多いです。いくら放熱用シリコーングリスと言えど、乾いた状態では熱交換効率がかなり低下していますので、必ずふき取っておきます。

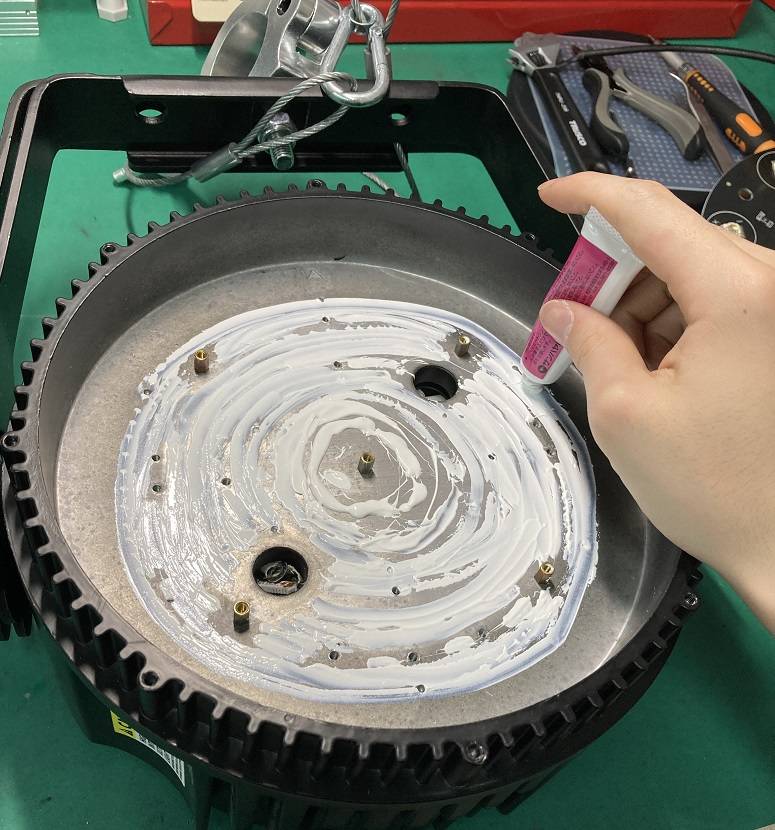

2. グリス塗布

きれいにクリーニングできたら、放熱用グリスを塗っていきます。やり方は様々ですが、中央は多めに盛り、端っこは薄く塗るという富士山スタイルで私は塗っていきます。(PCBを載せて圧力をかけたとき、端まで薄く伸びるのをイメージしています。)

☆ワンポイントアドバイス

放熱グリスは必要最低限の量で極力薄く塗りましょう。グリスの層が厚くなればなるほど、その層に熱が留まってしまい逆効果ですので、あくまでキズを埋めるだけ、というのをイメージして塗ってみてください。

3. 組み込み

という感じで塗り終えましたら、PCBを載せていきます。上から軽く手で押し、ねじを締めて圧力をかけていきます。

あとは組み上げて完了!

といきたいところですが、できるのであればここでLEDをしばらく点灯させて熱を加えていきます。熱を加えることでシリコーングリスの粘度が下がり、そうなるともう一段階薄く伸びるのです。(発光しているLEDを直視しないようご注意ください。)

ある程度熱したらもう一度締め直し、よりPCBとヒートシンクを密着させます。(高温になるので注意です。)

4. 完了!

これにてようやく元のように組み上げて完了です!

※ご自身での灯体整備の際の故障、怪我などについては補償できかねます。予めご了承ください。

(これから現場に向かっていくSIXPAR200へ激励のサムズアップ)

■ まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここまででヒートシンクおよび放熱グリスがどんなものかは大体ご理解いただけたと思います。

しかし、ヒートシンクも空気で冷却している以上、空気の流れの無い高温となる場所では冷やしきれないのが必然です。灯体自体のメンテナンスも必要とはいえ、まずはご使用いただいている環境の温度について見直していただくことが灯体の寿命を延ばすことに繋がるかと思います。これからのアッツアツな夏本番に向けて、ご参考になれば幸いです。

お化けを倒してサウンドGET!

お化けを倒してサウンドGET!

ライブ配信に必要な機材

ライブ配信に必要な機材

バンドあるある相談

バンドあるある相談

ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方

ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください