はじめに

作曲家の必需品として語られることの多い、Native Instrumentsのソフトサンプラー「KONTAKT」。これは、各社から発売されているKONTAKT用ライブラリを再生するためのプラットフォームです。しかし、KONTAKTが持つ機能はそれだけにとどまりません。なんと、そのライブラリを自分の手で作り上げることができるのです!

例えば、ハード・シンセの音色をソフトウェア化してみたり、珍しい楽器を録音して販売してみたり。可能性はどんどん広がります。

ということで今回は、オリジナルのKONTAKTライブラリを簡単に自作する方法をご紹介します!

大まかな手順は以下の通り!

これから詳しく解説していきます。

1. 録音する

まずは何のライブラリを作るか決めて、その音を録音していきましょう。どんな楽器でも、どんな音でもサンプリングはできますが、簡単なのは打楽器・パーカッション系のサウンドです(ピッチやループ範囲の調整が不要なため)。

筆者は、鍵盤ハーモニカのサンプルライブラリを作りました(ピアニカ、メロディオンと言ったらピンとくる人もいるでしょう)。

PLAYTECH ( プレイテック ) / PKH300GR 鍵盤ハーモニカ

理由は、自作ライブラリならではのチープな雰囲気も、鍵盤ハーモニカにはマッチしそうだからです。

必要な準備は、通常の楽器レコーディングと同じです。楽器の前にマイクを立てて、ゲインを調節しましょう。もちろんライン録音できる楽器なら、オーディオインターフェイスにケーブルを繋ぐだけで録音できます。管楽器の場合は、吹かれを防止するためにウインドスクリーン(ポップガード)があると良いかもしれませんね。音程楽器ではチューニングを忘れずに。

それでは早速、録音を始めましょう。今回は鍵盤ハーモニカのライブラリを作るので、一番低い音から1つずつ録っていきます。サンプラーの機能で1つのサンプルに複数の音程を担当させ、録音の手間とデータ容量を減らす方法もありますが、やはり個別で録った方がクオリティは高まります。

録音時の注意点は、各サンプルの長さを揃えること。そうしないと、和音の鳴り終わりが揃わないなど、使用上の不都合が出てきます。DAWのクリック(メトロノーム)を使って、一定の長さで録音していきましょう。

2. 編集する

録音した素材を整えていきます。編集するべきポイントは2つ。

1つは、不要な音を削ること。生録音した音には、不快な反響、部屋鳴りが含まれています。たとえば鍵盤ハーモニカのような楽器なら、低域成分のほとんどは不要でしょう。耳障りな成分を探り、EQやフィルターで調整してください。

もう1つは、音量バランスを整えること。ライブラリの素材となる音ですから、ドとレの音で音量が違ったら困ります。多少の揺らぎは生楽器らしさにつながりますが、コンプで潰さないと使えないようなら修正した方が良いでしょう。

この段階ではエフェクトを使わずとも、素材そのものの音量をコントロールすればOK。Studio Oneの場合は、ゲインエンベロープが便利です。

使いやすくするための修正とは別に、ライブラリの個性を出すための音作りも効果的です。テープシミュレーターやコンソール系のプラグインを使用すれば、良い機材を使って録ったかのような素材ができるかもしれません。

素材の編集が終わったら、1音ごとに分けて、WAVファイルとしてエクスポートしてください。ファイル名は個別の音名にしておくと分かりやすいです。

3. マッピングする

オーディオ素材ができたら、いよいよサンプラーであるKONTAKTに投入します。ちなみに筆者はKONTAKT 7を使用しています。

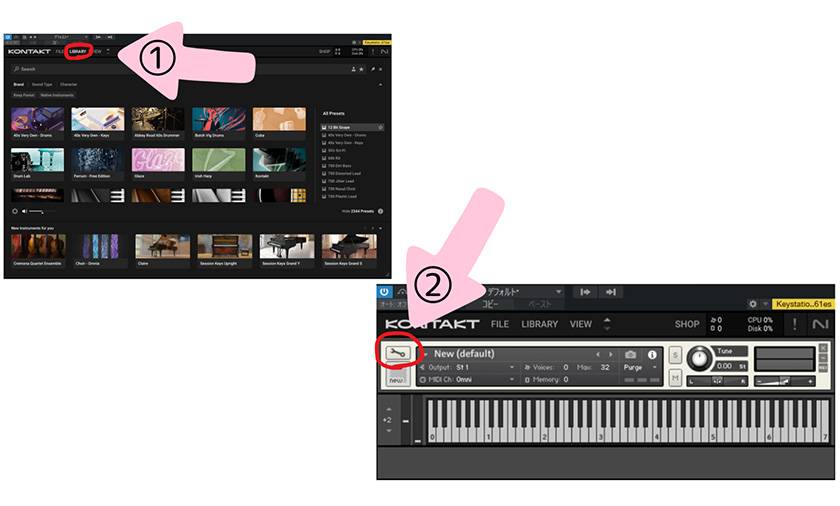

通常通りKONTAKTを立ち上げたら、左上の「LIBRARY」という部分をクリックしてください。すると、サンプルが何も入っていない、空のインストゥルメントが出てきます。次に左上の、スパナのマークをクリックしましょう。ライブラリの編集画面に移行します。

「Mapping Editor」を選択してください。白っぽい色から茶色に変わったら選択されています。ここに素材を入れていきます。

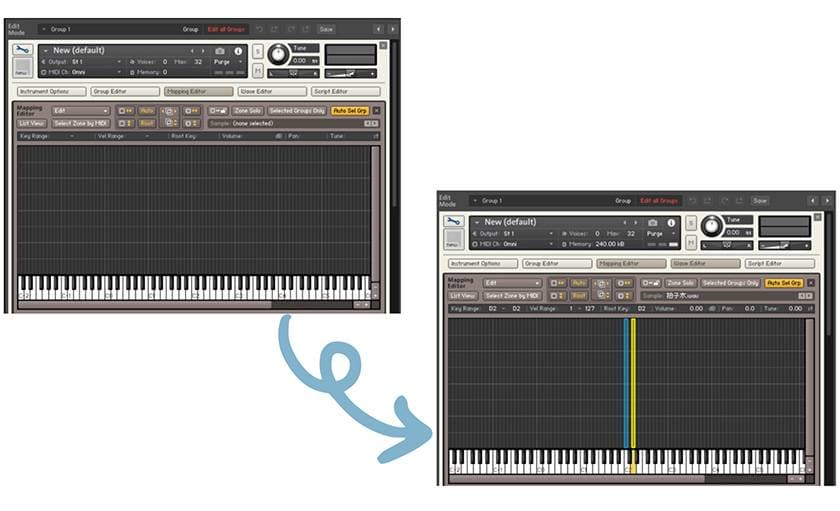

Explorerなどのファイル管理ソフトから、使用したいサンプルをドラッグ、エディター画面の上でドロップします。Cの音はCの鍵盤に割り当ててください。今回は1音につき1鍵です。場所を間違っても、ドラッグ・アンド・ドロップで修正できます。MIDIキーボードなどを使い、正しく音が出るか確認しながら作業を進めましょう。

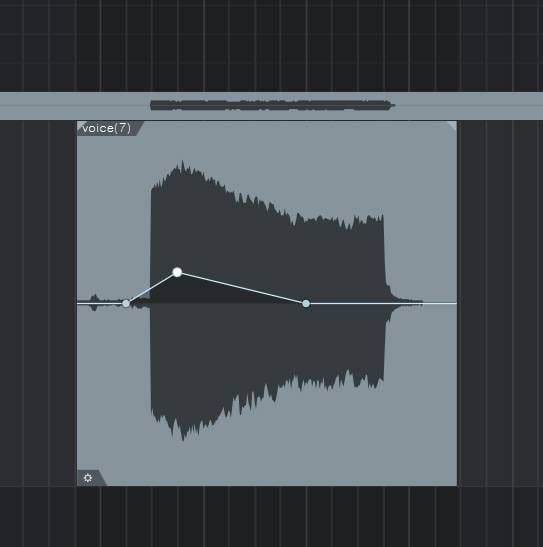

サンプルを投入しただけの状態では、思ったとおりに音が出ないかもしれません。たとえば、鍵盤を叩いてから発音までに時間がかかるとか。そこで、「Wave Editor」の出番です。

ここでは、サンプル素材の再生範囲を設定することができます。微調整をするには、右下の「+」ボタンを押して拡大表示をしてください。左端にある、Sと書かれた緑色のバーを動かして、発音タイミングを合わせましょう。鍵盤ハーモニカは、音が鳴り始めてから最大音量になるまでに時間がかかる楽器です。タイミングをきっちり詰めすぎると不自然ですが、余裕を持ちすぎても演奏しにくくなります。実際に弾いてみて調整してください。

今回はループ範囲の設定は行いませんが、シンセサイザーなど音を伸ばし続けられる楽器では、これも設定しておくとよいでしょう。

そしてついに……

4. 完成!

無事にオリジナルのKONTAKTライブラリが完成しました。筆者は壁紙も制作しましたが、この作り方は こちら の方を参照しましたので、ご紹介のみにとどめておきます。

このほかにも、エフェクトを内蔵したり、つまみを配置してエンベロープを制御可能にしたりと、こだわればどこまででも作りこむことができてしまいます。ただし今回は、簡単に作ることを目的としていますので、ここまでで終わりにしておきます。作ったライブラリを後から編集することもできますので、気が向いたときにグレードアップさせていけばよいと思います。

おわりに

市場にはクオリティの高いKONTAKTライブラリが、それこそ無料でも溢れていますから、自分で作る意義は小さいのかもしれません。しかし、大事なのは意義ではなく、そこに生まれる喜びです。少なくとも筆者は、自分で作ったものを使って音楽を作ることが好きですし、よく実践しています。今回制作した鍵盤ハーモニカのライブラリ「Piamonica」も、楽曲中で使用しています。たとえば、こちらの曲。

動画の0:16、そして3:22から始まるメロディは、「Piamonica」で演奏されています。鍵盤ハーモニカの音色が、楽曲の切なさとアコースティックな雰囲気を引き立てていると思います。

皆さんもぜひ、お気に入りのライブラリを自作して、音楽生活に活用してみてはいかがでしょうか。

今回もありがとうございました。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

Native Instruments KOMPLETE 特集

Native Instruments KOMPLETE 特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド