■ 毎年恒例、NAMM SHOWリポートに思うこと

年が明けた直後からいつも楽しみにしている恒例行事があります。それはNAMM SHOWです。NAMM SHOWは毎年、米国カリフォルニア州アナハイムで開催される世界最大規模の楽器の見本市です。今年は1月21日から25日までの5日間で開催されました。

会場にはメーカー渾身の鍵盤楽器、ギター、ドラム、管弦楽器、音楽制作機器、業務用音響機器に至るまで数多くの製品が発表、展示されました。楽器メーカーなどはこのビッグイベントをターゲットに機材の開発をします。楽器をはじめとする音響機器のマーケットは国内だけではなく世界規模のものですから、これに乗り遅れると世界レベルのアナウンスに後れを取ることになります。

このNAMM SHOW、国内で言うならば楽器フェアがそれに準ずるものですが、規模が違います。

国内でNAMM SHOWに準ずるものとしてはInterBEE、放送機器展があります。放送機器展も現在ではコンテンツ制作という領域であるため、音楽系とダブっている部分もあります。

幕張メッセを会場に展開するInterBEEの規模は凄まじいもので、丹念に見ると1~2日ではとても周り切ることができません。かくいう私も映像系の放送業務をしていたので、毎年InterBEEに足を運びSONYやキャノン、パナソニック、YAMAHAなどのブースを取材し、リポートを書いていました。

10年程前、軒を連ねる展示ブースの中に、一世を風靡したフェアライトのブースがあり、足を止めました。

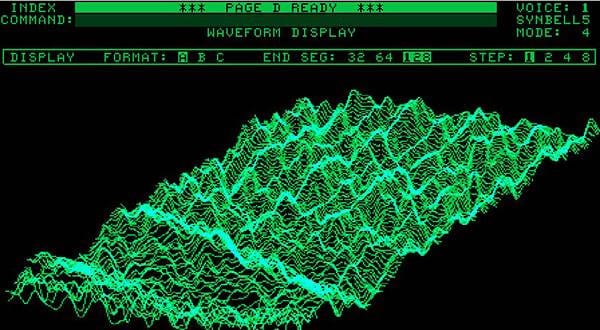

フェアライトCMIは1980年代にプロミュージシャン御用達の機材でサンプラーとシーケンサーを内蔵していました。

フェアライトCMI, public domain (Wikipediaより引用)

価格は1,200万円とアマチュアには手が出ない機材で、プロの専用機として重宝されました。イエスやピンクフロイド、ピーター・ガブリエル、ケイト・ブッシュ、トーマス・ドルビー、スティービー・ワンダー、トッド・ラングレン、冨田勲、坂本龍一、久石譲、加藤和彦、佐久間正英など、先進性のあるミュージシャンが使用していました。

フェアライトCMIは生楽器の音をサンプリング(コピー)してそっくりな音を出すことができるドリームマシン。当時は誰もが希求した本物の楽器と同じ音が出る楽器として注目されていました。しかしサンプリングレートが8ビットと低かったことからSNが悪く、サンプリングされたブラスサウンドやアコースティックピアノの音は実際の音とはかけ離れていました。

しかし当初はオーケストラの音やブラスバンドの音、男女混成コーラスの音などがサンプリングされ音楽に使われていました。

これまで人海戦術でしか手に入れることができなかった音、シンセサイザーでは作れなかったアコースティックピアノの音、ガラス瓶が割れる音、ドアの閉まる音までもが音楽になったのです。

また本物とは異なる圧縮された平べったい音の面白さにミュージシャンが気付き、好んで使うという奇妙なことも起きました。そしてその曖昧模糊とした「らしき音」が時代を作りました。フェアライトの音が「新しい音楽」に寄与したのです。

私も80年代によみうりランドのイーストシアターで坂本龍一さんが弾く、フェアライトCMIの音を実際のライブで聴いています。ザラついた独特なブラス音は未だ忘れることができません。

フェアライトブースの担当者と会話をしたときに、今では鍵盤楽器の開発とは違う、デジタル技術のノウハウを生かした映像系や音響機器などに業務シフトしているというお話を聞きました。時代のうつろいを感じ、少し寂しい気持ちにもなりました。

時代を創った新しい音はコモディティ化した状況にあり、その求心力は失速しつつありました。

今ではサンプリング音源のコストは下がり、シンセサイサー搭載音源として主軸になっています。時代を駆け抜けた高価なドリームマシンの音は今では数千円の鍵盤楽器にも搭載されています。

デジタル技術の拡大は留まることを知らず、様々な機器にその技術が応用されます。

メーカーの集大成を検証できるNAMM SHOWですが、NAMM SHOWの本当の面白さは楽器を通して今が見える、時代が見えることです。

シンセサイザーはその時代の先端テクノロジーが反映される楽器です。これまでもNAMM SHOWで発表された機材が世界を席巻したことがありました。ギターやベース、ドラムといった機材の進化はそれ程ドラスティックではありませんが、シンセサイザーのエポックは音楽を変える力を持っています。

そういう意味でNAMM SHOW発表されるシンセサイザーにはいつも期待をし、一日千秋の想いで待っている私であります。

■ シンセサイザー好きのつぶやきと極私的シンセ考

では今年のNAMM SHOWのシンセサイザー関連の目玉といえば…大騒ぎするような内容ではなかったように思います。

シンセサイザーの音源に関して言えば、既に飽和状態に達しているというか新しいものが出てくるという状況ではないように思います。

メーカーはこれまでに培ったノウハウや技術、機能をシンセサイザーに添加していくというスタンスをとっており、各社からリリースされたシンセサイザーを見ると詰め込まれた機能だけでお腹が一杯!…という状況になっています。

私が期待をしているのは「新しい音」以外にはないのですが…。

2025年のNAMM SH0Wで印象的だった製品は3点あります。2024年10月にコルグからリリースされたた4VCOのバーチャル・アナログ・シンセサイザー、multi/polyの音源モジュール版発表とミニコルグ700Sシンセサイサーの縮小鍵盤タイプの発表、そして驚いたのがKRONOSのリメイク版の発表でした。

multi/polyに関してはコルグの廉価版シンセサイサーから61Keyにバージョンアップされた製品が出るのかと期待もしていましたが、それがなかったのは少し残念でしたが。multi/polyはシンセサイザーとしての評価が高く、もし61 keyにバージョンアップされればopsix SE FM 61keyシンセサイザー同様、日本製鍵盤が使われるだろうと思っていたからです。

私はコルグがリリースした37Keyタイプの廉価版シンセサイザー、WavestateとKingKORG NEOを購入しましたが、鍵盤の弾き難さに閉口して両機共、売却してしまった経緯があります。鍵盤がフカフカで弾いている感じがしなかったからです。

特にKingKORG NEOはあの価格体でいい音がしていたのでとても残念でした。ボコーダーも付いていました。名機のフィルターを擁し、音的には合格点、しかも軽かった!コルグ上位機種の鍵盤がKingKORG NEOに付いていれば売却することはなかったと思います。

というのはユーザーの戯言であり、10万円以下の価格体ならば無理もないことですが…。

■ ノーチラスがまたクロノスに!?

そして私が一番驚いたのはデジタルワークステーション・シンセサイザー、ノーチラスがあのクロノスに戻ったことです。戻ったと言ってもノーチラスの音源にプラスアルファの音などが付加されたクロノスということになるのでしょう。

クロノスは発売以降、プロミュージシャン達からの熱い支持を受け、今でも彼らのメイン機材として使われています。そのクロノスをバージョンアップしてリメイクしたのがノーチラスであり、更にノーチラスをリメイクしたクロノスが登場するとは夢にも思っていませんでした。

新型クロノスの登場はヤマハのMONTAGEやローランドのV-STAGEよりは安価であり、アドバンテージがあると考えられます。とはいえ音的にはドングリの背比べに見えてしまうのは私だけではないと思います。そういう意味では今がそんな硬直した時代なのかも知れません。

いずれも素晴らしい機能を有し、音的にも完成されていることは十分に理解しているつもりです。

来年こそ、音楽シーンを変えてしまうような「新しい音」が出てくることを期待して筆を置くことにします。楽器メーカーさん、頑張ってください!!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

エレクトリックピアノ 入門ガイド

エレクトリックピアノ 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類