皆さんは Immersive Audio や Spatial Audio など聞いたことがあるでしょうか?

Immersive は「没入」Spatial は「空間」を意味する言葉であり、一度はその言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

現在、Apple MusicではSpatial Audio専用のセクションがあり、イヤフォンやヘッドフォンの再生時にバイノーラル再生を行い、空間オーディオの再生に対応しています。

また、トレンド楽曲のなかには「ドルビーアトモスの空間オーディオ」対応の専用表示のポップがあり、海外フォーラムや掲示板等でも通常の音源と空間オーディオ対応の音源の比較などの話題が盛り上がっていたり、日本でも有名アーティストの通常音源と空間オーディオ音源の視聴比較の投稿なども増えてきている印象です。

といっても空間オーディオってなに?

という視聴者の方も非常に多いと思いますので、今回は「空間オーディオ」とりわけ、Dolby Atmos (ドルビーアトモス) について焦点を当てて紹介と解説をしたいと思います。

さっそく、簡単ではありますがオーディオの歴史について簡単に振り返ってみます。オーディオの歴史を知ることは現在に至るまでの音楽業界への理解を深めることにもつながるという点で重要です。

01 記録再生とモノフォニック (モノラル)

おそらく皆さんもご存じかと思いますが、録音と再生の歴史は2024年現在、147年ほどであり、その昔の再生器の音はモノラル(1ch)でした。

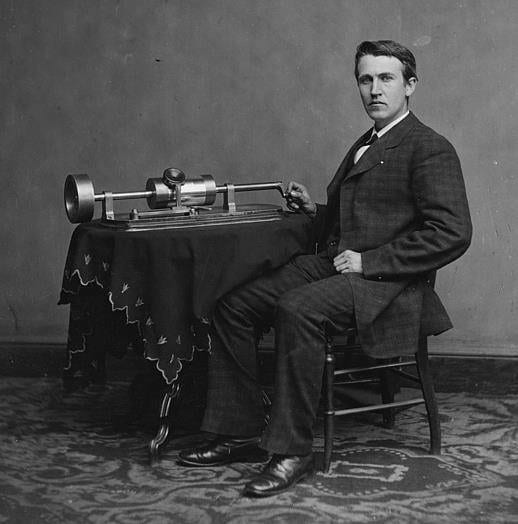

波形の録音(記録)自体の実績(フォノトグラフ)はもっと古いのですが、最初の再生のアイデアは1877年、エジソンが蓄音機(フォノグラフ)を発明してから始まります。

蝋管式蓄音機の2号機とエジソン(1878年4月),引用: LIBRARY OF CONGRESS

蓄音機のイメージ画像は皆さんも見たことがあるかもしれませんが、例えば「ビクター犬」で有名なこのイメージ。管楽器の先から音が出るイメージで、現在最も主流のステレオ(2ch)とは違い、音が一箇所から発声しているモノラル(1ch) になります。

この犬の名前は Nipper (ニッパー),引用: Victor

しかし、当時の天才たちは既にこのモノラル再生に違和感を覚えていたのか定かではありませんが、蓄音機が発明されて4年後の1881年にクレマン・アデールが世界初の2チャンネル音響システムをパリで公開しています。オペラ座の舞台からパリ電気博覧会の会場に設置した部屋まで電話線を接続し、オペラ座の公演の音声を生中継で配信しました。これが世界初の2ch(ステレオの原型)システムだと言われています。(こちらは記録と再生を行っているわけではなく、信号をリアルタイムに送信しているものです)

02 ステレオフォニック (ステレオ) の誕生

既に1881年にステレオ配信の原型を行っていた事実がありますが、記録と再生の道は長く険しいものでした。ご存じの方も多いと思いますがシネマトグラフ最初の映画作品「工場の出口」はモノクロで(サイレント映画) 無音の映像作品です。1895年当時の上映会の報告書にすら「あとは蓄音機の組み合わせと色彩を補うことしか残っていない」という記録があります。

そこから映像と音声を組み合わせる発声映画(トーキー映画) が現れるまで30年が経過します。しかし、このトーキー映画を商業的な実用化を実現するために録音と増幅に関する技術革新が飛躍的に起こりました。

AT&T の製造部門、ウェスタン・エレクトリックの研究部門が1925年、高感度のコン デンサマイクと録音装置を含む、大幅に改善された電子音響システムを発表。今でも有名な「ベル研究所」は AT&T の独立事業として1925年に設立しています。そして1927年10月6日、ワーナー・ブラザースの「ジャズ・シンガー」がトーキー映画として公開され、これが商業的大成功を収めます。

これをきっかけに、莫大な利益を得た業界ではサイレント映画は早々に衰退。そして、その利益は設備投資や新技術に投資されています。1930年代は映像と音響のテクノロジーの進化に多大な影響を与え、そして筆者にとっては神様みたいな人たちの名前がこの頃からズラリと出てきます。

余談ですが、現在のスピーカーではウーファやスコーカー、ツイーターなど 2way、3way 方式が一般的ですが、1931 年には既に実用化されており、現在のシネマ標準の 24fps の基準はこの頃決まりました。この頃に指向性マイクが開発されたりアフレコの技術が確立されたりなど、現在の基盤となるようなものが出来上がりました。

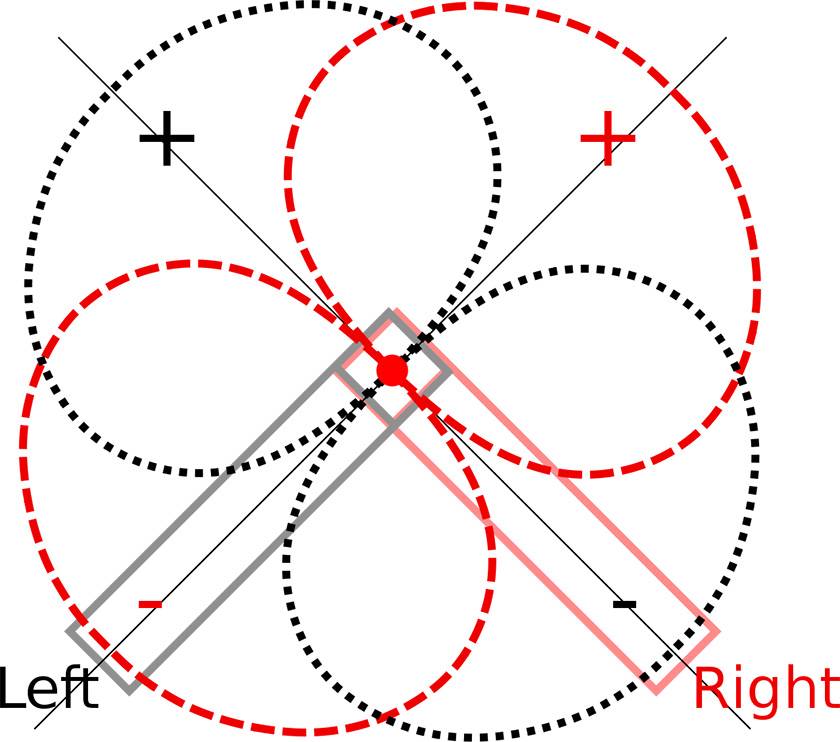

1931年、EMI のアラン・ブリュムレイン (Alan Blumlein) らが2チャンネルのステレオ録音方式を開発し、1933年に特許を取得。これはステレオレコードの主流となる方式と同じでした。

1930年代にはステレオ映画、さらにはサラウンドの特許を取得しています。Blumleinはステレオ録音の神様みたいな人で彼のマイク録音テクニックにはBlumleinと名付けられたものがあります。

M/S 方式とは違う、2 つの双指向性マイクを利用した方式, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

03 巨匠ウォルト・ディズニー

今では世界でその名を知らない人はいないであろう、ウォルト・ディズニーは音響世界に多大な影響を与えています。1928年11月18日に、この業界では存在を知らない人はいないのではないかと言われる作品「蒸気船ウィリー」を公開。ウォルト・ディズ ニーはかねてから願っていた「芸術性の高い映画」の目標があり、1940年に公開された「ファンタジア」はステレオで制作することを決意(1937年には決めていた模様)。

また余談ですが、ウォルト・ディズニーが指名した指揮者、レオポルド・ストコフスキーは現代のオーケストラ録音の礎を作った人物。現在のオーケストラの配置はストコフスキーシフトといい、この配置の考え方はステレオ録音にもオーケストラ業界にもそれ以降のポピュラー音楽にも多大な影響を与えました。またステレオの話をウォルト・ディズニーにしたのも彼だと言われています。

サウンドトラックのレコーディングは 1939年4月に行われ、特注の映画用光学式録音機により、9チャンネルのマルチトラック方式で収録されました。

この映画はステレオ効果が利用された最初の映画で、音響技術的においても非常に重要なものとなっています。最初に上映された際には3チャンネル(左、中央、右)のステレオであり、最大で7台のスピーカーを利用しました。これはサラウンドの原型でもあります。

しかし、残念ながらファンタジアは興行的には成功せず、システムの設営に時間も労力もかかるため、このようなシステムは普及しませんでした。

04 テープ録音とラジオ・テレビ放送

磁気テープの登場により、音楽業界では1957年頃までにステレオ録音は広く一般的になってきました(マルチトラックレコーディングはその後)。

当時は名門レーベルも増え、レコードとレコードプレイヤーも手の届きやすい価格になり(10分の1程度)、コンシューマーへのステレオ盤レコードの普及に拍車がかかりました。

また、ラジオやテレビでもステレオ放送の実験が始まり、1960年代には実用化に至っています。

しかし、映像業界では超大作の70mm映画で6ch、一部の35mm映画で4chなどが採用されていましたが、1960年代は映画からテレビへの時代、ウォルト・ディズニーの「ファンタジア」以降、映画音響の大変革は起きていませんでした。

このステレオは2024年現在でも圧倒的なシェアを誇る再生方式です。

05 スターウォーズ、ついに来たる

音響史では絶対に語ることを逃れられない金字塔が1977年に襲来します。

スターウォーズ (Star Wars) です。

スターウォーズが Dolby Stereo を採用していたことで映画音響に一気に Dolby Stereo 設備の普及が広がります。

ようやく Dolby の名前が出てきました。スターウォーズ以降、映画音響は 5.1ch、7.1chと進化していき、DVDが普及するとホームオーディオやホームシアターでも 5.1chの再生が可能になり、サラウンドの普及も2000年代までに進みました。

蛇足ではありますが SACD や DVD Audio などの規格がありました。

06 iPod 襲来

現代の私達の音楽環境をガラリと変えたのは mp3 の圧縮技術と稀代の天才、スティーブ・ジョブスが世に送り出した「iPod」という、とてつもないデバイスが登場したからです。これが iPod Touch、そして iPhone への系譜へと受け継がれていきます。

現代では、ほとんどの人がストリーミングサービス経由で音楽を聴いている状況で、音楽は所有する時代ではなくなりました。大容量かつ高速のネットワークに囲まれた時代、新たなる音楽フォーマットの競争や戦争が始まりました。

先ほど SACD や DVD Audio の話もしましたが、次世代規格として SACD や DVD Audio などが立ち上がっては消えており、じつは Immersive Audio や Spatial Audio は約50年ぶりの音響世界の大変革なのです。

07 Immersive Audio、Spatial Audio 戦国時代

この様に、その時代を作り上げた名作と音響技術は表裏一体の関係であり、時代の最先端を行くものには常に最新技術の下支えがあります。

東京には今年3月にイマーシブ・フォート東京がOEPN、Apple Music では Spatial Audio の枠があります。これらはサラウンドをさらに拡張した没入体験を提供すべく、各プラットフォーマーが提供している次世代の音響技術です。

Dolby Atmos や 360 Reality Audio などが日本では有名ですが、これらのフォーマットは一般の方にとってはまだまだ再生ハードウェアの進化を待つ必要があります。しかし、大きな設備を有するエンターテインメントの世界ではもはや世界標準になっており、その波は VR やメタバースなどの進化と共に急速にやってくるでしょう。

そして各音響機材が軒並み Dolby Atmos に対応してきており、Antelope Audio のデバイスにもその機能が搭載されています。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

自宅スタジオの作り方

自宅スタジオの作り方

ANTELOPE AUDIO 特集

ANTELOPE AUDIO 特集

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

人気スタジオモニター徹底比較

人気スタジオモニター徹底比較