2024年2月16日にu-he社の新しいソフトシンセである「Zebralette3」のベータ版が公開されました。まだベータ版なので、積極的におすすめできる状態ではありませんが、革新的な内容なので緊急レビューしたいと思います。正式リリースは、いくつかの改良と機能追加が行われた数カ月後になると思われます。そのときにはu-heのホームページから無料でダウンロードできるようになると思います。

今回はZebralette3の具体的な内容ではなく「何が革新的なのか?」という概念的なことに焦点を当ててみたいと思います。尚、この記事はZebralette3を入手して数時間後に執筆しています。

Zebralette3とは?

u-he社はドイツのデベロッパーで、Zebra、Diva、Reproなど優れたソフトシンセをリリースしています。ZebraletteはZebraという有料シンセから、オシレータを切り出したお試し版となっており無料で利用することが出来ます。今回リリースされたZebralette3ベータ版は、Zebra3から切り出されたオシレータ部分です。しかし肝心のZebra3は開発中で存在しません。まずオシレータだけ、お試しとして無料でリリースされたという流れになっています。

ベクターシンセ

Zebralette3は革新的なシンセです。そのZebralette3を何と形容してよいか迷うところですが、個人的には「ベクターシンセ」という呼び方がしっくりくるように思いましたので、ここではそう呼ぶことにします。徹底したベクターベースのオシレータは、新たなシンセサイズの到来だけにとどまらず、この考え方は未来の音声処理に重要な役割を果たす可能性があります。まずベクターを知るために、画像フォーマットのラスターとベクターの関係をおさらいしておきたいと思います。

画像におけるラスターとベクター

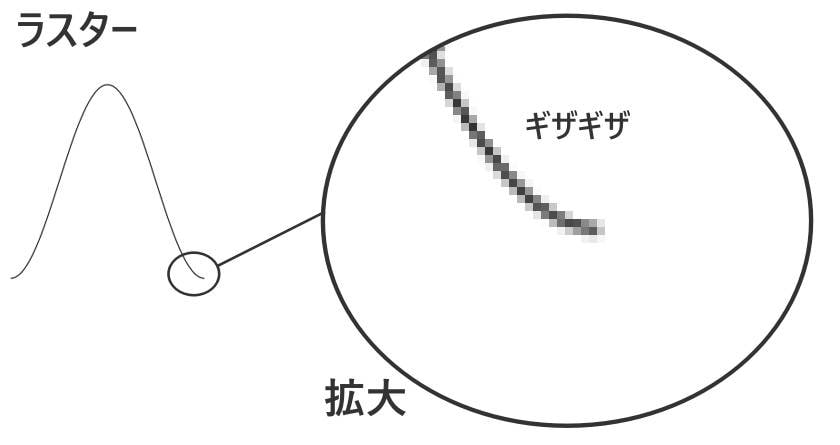

ビットマップ画像といわれる画素で構成されたラスター画像というものがあります。下図のように拡大すると四角いピクセルが見えますが、これが最小単位となります。拡大すると滑らかではないことが明らかになります。そのため解像度を変更する場合は補間などの工夫が必要になります。ラスターは解像度が高いと大きなデータとなり、また解像度を変更することを苦手としています。常に解像度を意識する必要がありますが、用途が広いため画像データのほとんどはラスターで作られています。画像フォーマットも多数あり、用途に応じて使い分けることになります。

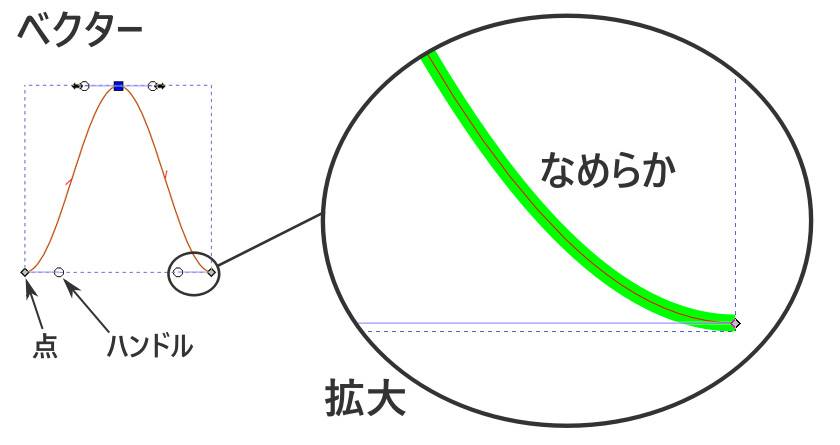

一方、ベクター画像は主に点と線の情報で構成されています。図形を描画するための設計図のようなものです。表示もしくは印刷の段階で最適な解像度となります。下はベクター画像のスクリーンショットで、3点でコサインカーブを描いています。曲線は点から伸びているハンドルで制御されています。ベクターは解像度に依存しないため、拡大縮小が自在です。また点を少なくすることでデータを軽くすることも可能です。ベクター画像のフォーマットは現在SVGが標準化され、様々なシーンで使われています。SVGはテキストで記述されているので、ブラウザ上でもSVGを表示することができます。

ラスターとベクターはどちらが優れているという話ではなく、用途に応じて使い分けします。お互いに補完することで、様々な画像処理を効率よく行っているのです。代表的なソフトとしては、アドビ社のフォトショップとイラストレーターがあります。フォトショップはラスター画像を扱う画像処理ソフトで、イラストレーターはベクター画像を扱うドローソフトです。

音におけるサンプルとベクター

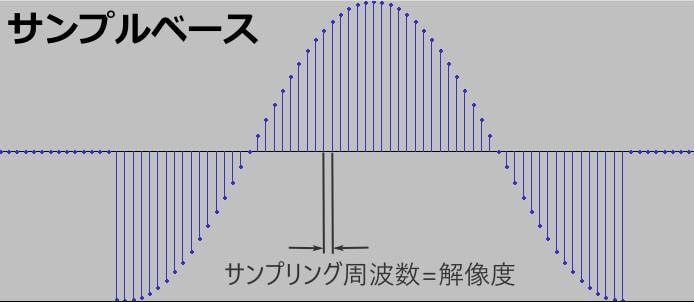

ここでは音も画像と同じように考えてみます。しかし、一般的に音に対してはラスターとベクターという言い方はしません。デジタル音声フォーマットはサンプリング周波数という解像度があり固定で扱います。44,100Hzや、48,000Hz、96,000Hzなど様々なサンプリング周波数が存在し、やや混沌としています。基本的には周波数が上がるほど、扱える周波数が高くなり、滑らかで自然な印象の音になっていきます。ただしデータ量が増え、処理速度も要求され、対応機材、既存フォーマットなども絡むため、むやみにサンプリング周波数を上げるわけにはいきません。また画像と同じように、サンプリング周波数の変更は補間する必要があるため苦手としています。

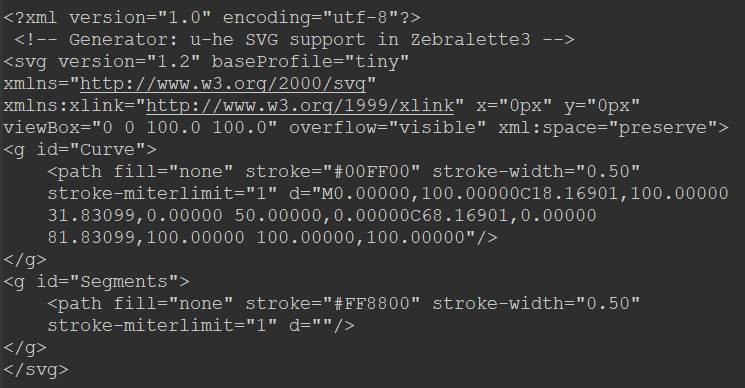

次に音声のベクターですが、一般的に使われているようなフォーマットは存在しません。zebralette3は、サンプル(ラスター)しか存在しなかった世界に、突如ベクターシンセとして参入してきたわけです。画像で広く使われているSVGを採用し、曲線として波形を描いています。ただし、このままではDAWに音を出力できないので、最終的にはサンプルに置き替えますが、zebralette3ではかなりの部分をベクターによって処理しています。下図はzebralette3のエディタでコサイン波を描いたものです。まるでドローソフトのような見た目と操作性です。

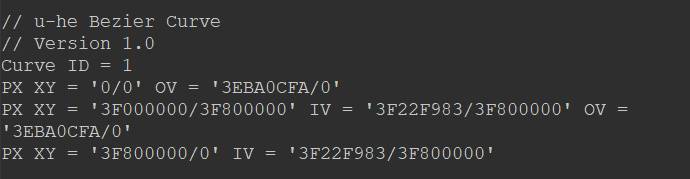

内部的にはSVGなので、ベクターを扱えるドローソフトで開くことも可能です。またテキストエディタで開いて編集することも可能です。下はZebralette3で描いたコサインをテキストエディタで開いたところです。

オシレータをベクターにするメリット

zebralette3の合成方法は、ウェーブテーブルと加算式の切り替え方式となっていますが、その根底がベクターとなっていますので、当然合成方法そのものにも影響しています。オシレータをベクターにするメリットとしては、解像度に依存しないため広い音域の操作が柔軟になります。またウェーブテーブル特有の波形間のモーフィングの自由度も上がります。さらに、オシレータだけでなく、エンベロープやエフェクトのガイドとしても使われています。下動画はコサインからノコギリ波へのモーフィングをPhase Distortion的な考えで遷移させてみました。移動する点の関係を作れるので、たった2個の波形から作れます。これをサンプルベースの波形から作る場合、たくさんのコマが必要になってしまいます。

オシロスコープで見ると以下のようになっています。

シンセサイズを簡単に紹介

ウェーブテーブルを基本としながらも、加算式も可能になっています。オシレータは1個だけですが、旧Zebraletteと比較するとFXも強力になり、モジュレーションの自由度も高く、各段にサウンドバリエーションが作れるようになりました。通常のシンセらしい音はほとんど不満なく作れますし、今までのシンセでは難しい音も作れそうです。内部の挙動を一通り調べない限り、何が出来るかはっきりしたことは言えませんが、数時間いじったぐらいでは限界は見えて来ません。特に打楽器系の音作りは強いと感じました。u-heでは以前から水面下でドラムシンセに取り組んでいましたが、負荷が高すぎて製品化は見送られ続けています。その一部がZebralette3に採用されているのかもしれません。負荷の高さからも、そんな印象を持ちました。試しにZebralette3ならではの音サンプルを作ってみました。内部外部含めてエフェクトなどはすべてOFFにして、Zebralette3だけの音にしています。加算式の使用、グラニュラー的なこともやってみました。

その他特筆すべき点

無料のシンセにもかかわらず、u-heが長年温めてきたZebra3の根幹でもあるので、多くの技術が投入されています。いくつか取りあげると、まずUHM言語が扱えます。これはu-he独自の波形を記述できるプログラム言語です。今まで波形を記述できるようなシンセがなく需要がないので仕方ないと諦めていましたが、u-heは積極的に取り組んでくれています。ただベータ版ではエクスポートのみのようです。正式リリースの時には実装されると思います。コサインをUHMで出力すると下のような記述になりました。現在Hiveで使えるUHMとは違って、拡張されたUHMのようです。座標とハンドルの情報ですね。

次に新しいプラグイン規格であるCLAPに対応しています。Bitwig社とu-he社によって作られた規格で、パフォーマンスに期待が持てます。対応しているDAWがまだ少ないのですが、Reaperでは快適に動作しています。

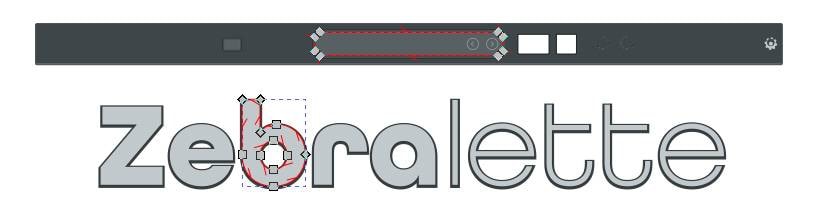

UIにもSVGが採用されています。今まではラスター画像のpngを使ってUIが作られていましたが、zebralette3ではSVGになり、内部も外部もSVG尽くしです。つまり解像度に依存しないので、どんなサイズでも表示可能になりました。ただベータ版では従来のように固定パーセントですが。下図は実際のUIの一部をドローソフトで開いてみたところです。好みに変更することもできてしまいます。

ベクター処理は重い

従来のZebraもベクター的な考え方ではありましたが、当時のマシンスペックに合わせたチューニングがされていました。そのため波形の自由度も少なく、すぐにサンプルに置き換えて処理を行っています。Zebralette3では可能な限りベクターを使った処理をしています。またオシレータだけでなく、エンベロープであるMSEGもベクターです。これらを駆使することで、今までは難しかったことが可能になります。しかし、その処理内容からマシンへの負荷は高くなります。u-heのソフトシンセは高負荷で有名ですが、Zebralette3を動かすと今まで高負荷と言われていたDivaやReproがかわいく見えてきます。

今後

シンセサイザーは、この20年ほどソフトウェア化とエミュレートという大きな流れこそありましたが、音声合成手法としては革新的なものが登場せず、ある意味退屈な状態が続いていました。久々に登場したベクターシンセという革新的なZebralette3は、今後多方面に影響を及ぼすことが予想されます。正式リリースされたころ、またレビューしたいと思います。

Zebralette3の詳細については、筆者のホームページで随時更新していますので、興味があればどうぞ。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド