サンプリング音源は80年代後半から現在にかけて主流の音源のひとつで、特にアコースティック楽器の再現においては、他の音源よりも有利なため、広く使われ続けています。シンセサイザーが登場した当時から、既存楽器の再現は、ひとつの目標でもあったのですが、メモリ等が安価になったことで、一気にサンプリング音源が主役になりました。

また、シンセサイザーには1から音作りをする楽しみがあるのですが、そういうことをする人は予想以上に少ないということが年々判明していきました。聞き慣れた良い音が出れば満足するという人が大多数でした。楽器メーカーもそういうマーケットの要求に合わせていくと、サンプリング音源は使い勝手が良かったと言えそうです。

サンプリング音源は、基本的には録音した音を再生するという流れになるので、表現力を求める場合は、膨大なサンプリングが必要で、それに伴い膨大なメモリ容量が必要になります。そんなことで日々巨大化の道を辿ったのがサンプリング音源の歴史といえます。

安価なサンプラーの登場

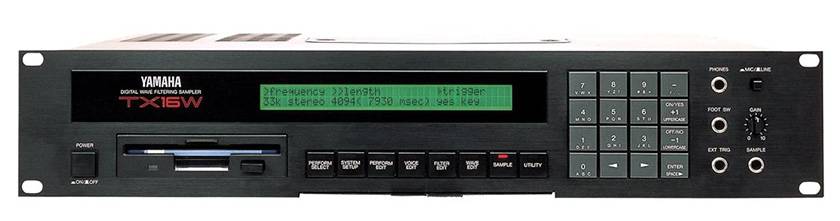

1985年にAKAIからサンプラーS612が168,000円で発売されます。サンプリングの価格破壊は日本メーカーから始まりました。この機種に限りませんが、同時期に安価なサンプラーが各社から登場することで、それまでの数百万から1,000万円近くしていた高級サンプリングマシンであるFairlight C.M.I.やSynclavierは一気に窮地に立たされ、終焉を迎えます。90年代にはサンプラーはプロだけのものではなくなり、アマチュアでも手が届く機材になって行きます。下の写真は1987年に発売されたヤマハのTX16W(26万円)です。

電子ピアノなど一般向けの楽器にもサンプリング音源が採用

80年代後半になると、多少メモリが安価になり、徐々にサンプリング音源が利用されていきます。電子ピアノなどは、こぞってサンプリング音源を採用します。日本のピアノ市場は大きく、80年代前半までは生ピアノを買って習うのが一般的でしたが、電子ピアノの登場によって、生ピアノよりも安価で軽く、夜でも弾けるということから、一気に普及していきます。

ヤマハでは、初期の電子ピアノはデジタル合成のFM音源を採用していましたが、1986年からサンプリング音源へ切り替えて行きます。写真は1986年発売のYAMAHA CLP-50。

電子ピアノに求められるのは本物のピアノの代わりなので、当時の技術ではサンプリングが一番生音に近かったのは明らかです。現在でも電子ピアノの主流音源はサンプリングとなります。

ベロシティレイヤー

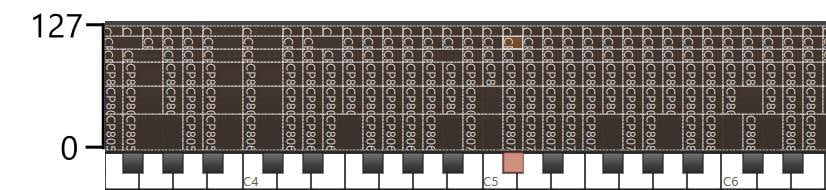

ピアノでは鍵盤を弾くときの強弱で音質が変わるため、ひとつの鍵盤に強弱によって複数のサンプルが割り当てられています。これはベロシティレイヤーと呼ばれていて、数個から100個以上とレイヤーされています。下図は、ソフトウェアサンプラーのスクリーンショットですが、Soundfontで作られたピアノの音を取り込んだところです。最大で6レイヤーぐらいになっています。ちなみにMIDIではベロシティは0~127段階に決められています。ピアノなどでは年々増加傾向にあるため膨大なサンプリングが必要になっています。

ループ再生

またピアノの音が鳴りやむまでの時間、サスティーンもそれなりにあるため、音が切れるまで収録していては、メモリがかなり必要になってしまいます。そこでメモリ容量を減らすための工夫がされています。ループ再生は、その代表です。

多くの楽器の音は、アタックに特徴があり、それ以降は同じような音で音量が下がっていく傾向にあります。下図のようにサンプリングした音を再生し一定区間をループさせながら、音量を下げていくことで、それらしく聴かせられるようになります。

上図の最後尾の黄色い部分の拡大図が下図となります。この間がループされながら減衰します。

また、持続音が出せるバイオリンや管楽器の場合は、持続音の際にループさせるという流れになります。下図はチェロのサンプルですが、1周期分をループさせています。

GM音源

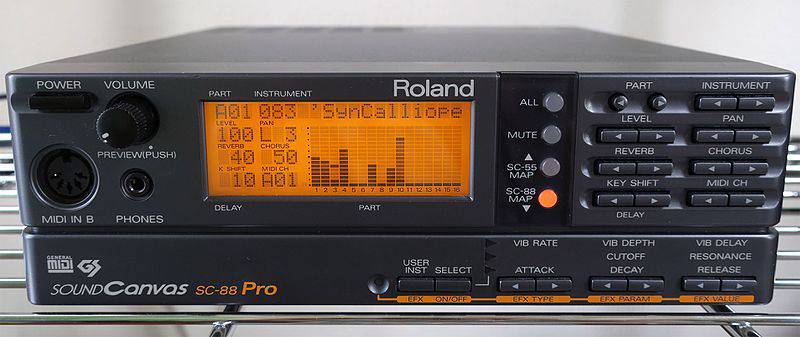

今でもカラオケには欠かせないハードウェアの音源です。128音色、16パート同時再生可能なGM音源も基本的にはサンプリング音源となります。10数MB程度の少ない容量で、それらしく聴かせる工夫がされています。品質よりも、たくさんの音色を網羅することを目的とした場合、サンプリング音源は相性がよいと思います。合成して音色作りする場合は、どうしても合成方法による得意不得意が出てしまってバランスに問題が出やすいのです。

Roland SC-88Pro, CC BY 4.0 DEED (Wikipediaより引用)

万能なサンプリング音源

アコースティック系の楽器だけでなく、アナログシンセの音などもサンプリングして使用することができます。さらに音をフィルターなどで加工することで、より柔軟にコントロールすることができます。サンプリングは、どんな音色でも対応しやすいため重宝され、今でも中心的に使い続けられています。

欠点を上げるとすれば、弾き手による音色変化が生まれにくいという点でしょうか。また持続音に対して変化を付けたい場合も、向いていないと言えます。例えば管楽器やバイオリンのような持続音の中で表情を付けたいという要求には応えにくいと思います。

現在のソフトウェアPCM音源

2020年代に入ってもPCMの地位は揺るぎません。メモリが大容量化し安価になり、ソフトウェア化によって、ふんだんに使われるようになります。CPU性能、大容量メモリ、大容量記憶容量、高速なシステムでゴリ押すスタイルがエスカレート中です。

特にドラム音源、ピアノ音源は肥大化しています。サンプリングの容量はGBオーバーが当たり前となりました。

ピアノ音源 Synthogy Ivory II 100GB以上

プロ御用達のドラム音源 TOONTRACK SUPERIOR DRUMMER 3 200GB以上

サンプリング音源の未来

生楽器の再現において、サンプリング音源は不滅だと思います。録音というプロセスは、楽器の音作りというよりも、音楽作りの重要な手段のひとつなので、これ自体が不滅ですし、時代と共に好まれるサウンドは変化していきます。その録音で音作りをするわけですから、いつの時代も消えることはないはずです。

サンプリング音源は録音そのものですから、そのカテゴリーだけでは評価できず、誰が録音し編集したサンプリング音源なのか?というところが重要になります。そのセンスが音源の価値を握っていると言ってもよいでしょう。ただし、より品質、表現力を求める場合は、さらなる容量アップは覚悟する必要がありそうです。

次回はサンプリング音源の仲間ともいえるウェーブテーブル等の音源を紹介したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド