とある用事で100均ショップへ行った時のこと。

ん?

(棚で売られているスノコを目にする)

スノコ…。あ!エフェクターボードに使える!

と思ったこの頃。みなさんこんにちは、夜型DTMerのリミトです。

今回はなんと、たったの1,500円で自作できる「スノコ型エフェクターボード」をご紹介したいと思います。

コストパフォーマンスに非常に長け、わずか約250gという非常に軽量な作りになっているため持ち運びも楽ちん!しかも釘もドリルもノコギリも使わないので簡単に作れます!

懐が寒かった学生時代にこの方法を思いついていたらよかったのになぁ…。

■ 材料集め

まずお近くの100均ショップで材料を買い集めましょう。今回はDIYにつかえるものが揃っているセリアで買ってきました。

- スノコ

- 木工用ボンド

- フェルトクッション滑り止め付き

- 木工用水性ニス

- ネット入りスポンジ

- 面ファスナー

- 筆

- 紙やすり

スノコはエフェクターに使えそうなサイズなら自由です。今回はこれを買ってきました。セリアならどこの店舗でもだいたい売っているであろう商品です。たんす整理用品のコーナーにあると思います。

すこしササクレがあるので紙やすりも併せて購入しましょう。

木工用ボンドは極普通のものが良いです。速乾性タイプなど様々なものがありますが、筆塗りするのでノーマル以外のボンドを使うと失敗しやすくなります。酢酸ビニル樹脂40%、水60% 前後のものを買いましょう。ちなみに今回はノーブランド品を買ってきました。安くて大容量です。プラスチックは接着できないと書いてありますが、つるつるしているからであって、面ファスナーの貼り付け側のように水が染み込む場所であれば問題なく使えます。

筆はボンドを塗る時に使います。繊維が柔く、細い、樹脂製のものを使いましょう。

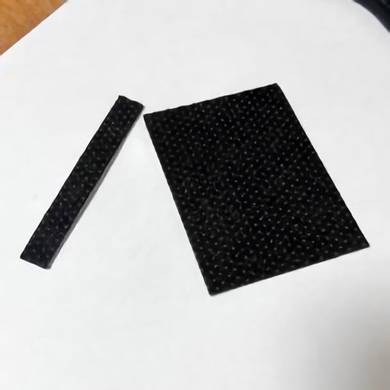

スノコをそのまま床に置いたら滑るので、ボードの足として、15cm*10cmの大きさで3枚入り、切って使えるタイプの滑り止めを見つけたので今回はこれを使います。

べつにこれでなくとも、滑りにくければ、防震ジェルシートやそのほか傷防止用のシートでも構いません。

木工用ニス、これは色付けとカビ防止で塗ります。セリアにこれが置いてあったので買ってきました。

スポンジはこのニスをスノコに塗る時に使います。

ネット入りの格安のスポンジを、

切って、

中身を使用します。

面ファスナーは好みによります。最も重要な箇所なので専用品を買うのが得策です。

例えばこれなんかおすすめです。定番商品です。スノコの板に併せて縦に切って貼り付けるといい感じに仕上がります。

手芸用のものより明らかに張り付きがよかったので、近くに店がなかったらこれを買いましょう。

One Control ( ワンコントロール ) / HOOK & LOOP - LOOP 1m ロゴ無し

今回はセリアの隣に手芸用品店があったので、面ファスナーの代名詞的存在のマジックテープを勢い余って8セット購入しました。

■ さっそく作っていく

材料が揃ったらさっそく制作に取り掛かります。

まずはスノコからササクレを取り除いていきましょう。この作業はオガクズが出るので注意してくださいね。

紙やすりは荒め、だいたい200~350番が丁度よい印象です。あまり粗すぎるとエッジが削れて外観が変わってしまうだけでなく、余計にササクレが増えます。実際に増えました。

コツはササクレの根元から先に向かってヤスリを一方向にかけることです。

ある程度やすりがけが終わったら、次は塗装です。匂いはあまりしませんが、周りにつくと落ちませんので、しっかり新聞紙やらを敷いた上でニスの容器を開けましょう。あとビニール手袋着用も必須ですね。手についても擦れば落ちますが。

先ほど用意した無垢なスポンジに、

ニスを少しずつかけていきます。まだ筆は使いませんよ。

私リミトは容器を傾けすぎて「どばばばぁ」と大量に出てきてしまいました。スポンジに500円玉くらいのシミができる程度で十分です。出しすぎないよう気をつけましょう。

あとは流れ作業です。ニスの染み込んだスポンジを、スノコに押し付けて、スノコの汚れを一発で拭き取るイメージで、塗装していきます。入り組んだ箇所はスポンジの角を使ってうまく染めてあげるとGOOD。

一度に全て塗り切ろうとせず、持って作業ができるよう、(持っている箇所は塗装せず)2、3回に分けて塗っていくと非常に効率的、高品質に仕上がります。冬場の夜中に屋外で作業しましたが、1時間ほどで乾きました。

結構良い仕上がりにできました。

さて、ニス染めが終わったらいよいよ命(面ファスナー)を吹き込んでいきます。

の前に…、

筆の下準備をしましょう。

ほぼ必ず画像の様な抜け毛がついています。繊維を束ねたものである以上、どうしても混じってしまうのです。

先にアホ毛などを切ってから、水流でもみ洗いし、抜け毛を取り除いていきましょう。あらかじめやらないと塗装中に「あ!あぁぁ」となります。

筆の下準備が終わりましたら、ボンドをスノコに塗っていきます。

面ファスナーを貼る面に、ボンドを適量垂らして、筆で均一に広げてあげます。端から端へ一方方向に筆で撫でてあげると尚よし。

ボンドが乾く前にあらかじめ長さを調整しておいた面ファスナー(メスですよメス、柔らかい方)を慎重に乗せてあげます。あとは乾くのを待つだけ★

乾いたら、最後の工程です。スノコの裏に足を付けていきます。

こいつを、

このように切って

裏に貼り付けます。こんな感じ。

貼り付ける際にボンドも少し使えば強度が上がります。そもそも木材にテープ糊は相性最悪ですからね。

これだけだとペダルを踏んだ時にバキッと折れそうなので、先ほどの足材を正方形に切り、たわみやすい箇所に積み上げて貼ります。あと表面に貼った面ファスナーを裏面にもちょこっと貼ってあげます。こんな感じ。

すると…

なんとこの様に裏配線を簡単にまとめることができちゃうのです。DCケーブルの先を面ファスナーで固定してみました。

試しに他のボードからエフェクターをひっぺがして自作したボードに載せてみた様子がこちら。

軽いのでタブレット用のスタンドでも立たせてみました。

以上制作編でした。

今回も最後までご覧いただきありがとうございます。他にも自作してみた系の記事を上げていくと思いますので乞うご期待ください。

良い音楽ライフを〜

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類