こんにちはコンセルバリオです。

私がレッスンをしていて最近強く感じる事は、基本的な情報を知らない方が案外多い、という事です。

タブ譜を読みながらある程度弾ける方でも、どこでもいいのでドレミファソラシドを弾いてみて下さい、と言うと全く弾けない方が多いんです。

なぜドレミファソラシドを弾けた方がいいのか?弾けるとどんな良い事があるのか?解説します。

やっぱりドレミファソラシドは大事

まず始めにドレミファソラシドは”メジャー・スケール”とも言います。

音楽の世界ではメジャースケールという言葉がかなりよく出てくるので慣れておいて下さい。

義務教育で音楽の授業を受けた事がある方ならドレミファソラシドの響きというか音階は聞いた事があるはずです。

音楽の授業が好きでなくても大丈夫です。

CDやYoutubeで音楽を聞いているという方は全員メジャースケールを聞いているようなものだからです。

どういう事?と思うかもしれませんが早い話が、”昔のクラシック以外の音楽は全てメジャースケールを使って作られた”と言えるからです

※このコラムはギター初心者向けのコラムです。分かりやすさ優先の書き方をしています。現代音楽やプログレなど例外があるので注意)。

ギターもベースも歌メロもコードも全てメジャースケールを使って作られています。

例えばCという有名なコードがあります。

あれはドとミとソを同時に鳴らしただけです。

同時に鳴らすととただのドとミとソだったものがCのコードに早変わりです。

カッコいいと思うコードもコード進行も元を辿ればメジャースケールの音の組み合わせなんです。

メジャースケールの大事さが何となく分かりましたか?

そして、メジャースケールを知らない弾けないというのはすごく勿体ない事です。

このコラムを読んでいる方はほぼ全員日本語がネイティブの方だと思います。

日本語の50音”あ”から”ん”までは言えるはずです。

なので日本語が話せるし使えるんです。

50音の発音を全く知らないで日本語を話すのは不可能だと思います。

耳から入ってきた音をなんとなくこんな感じの響きかな…で話していたら会話は出来ません。

音楽はほとんどメジャースケールで作られていると先程書きました。

コードをジャンジャン弾くにしても、ソロギターの指弾きをするにしても、メタルの速弾きをするにしても、メジャースケール内の音を組み合わせて弾いています。

それなのにメジャースケールを全く知らない弾けないというのは、日本語の50音を全然知らずに日本語の文章を読もうとしたり書こうとしたりしているのと一緒です。

メジャースケールが弾けるとギターのレベルがグンっと上がるので弾けるようになりましょう。

一番有名なメジャースケールを練習しましょう。

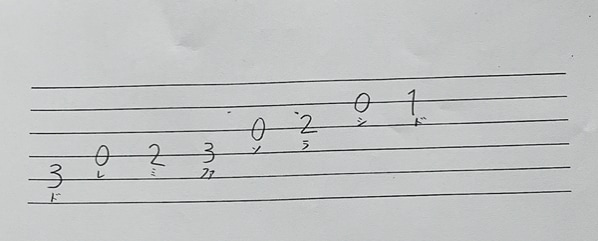

タブ譜はこのようになります。

開放弦を使う最も音が低いポジションのメジャースケールです。

注意点は1つのフレットに1本の指を担当させるという事です。

例えば5弦の3フレットが出てきますが”3フレットは必ず薬指”で押さえて下さい。

6弦でも2弦でも弦は関係なく3フレットは薬指で押さえます。

同様に、1フレットは人差し指、2フレットは中指、3フレットは薬指、4フレットは小指(この楽譜では4フレットが出てきません。なので小指を使ったら駄目ですよ!)

というルールを守って弾いて下さい。

なぜそう弾かないといけないか?

押さえる指が適当だと弾く度に毎回運指(ウンシと読みます。指使いの事です)が変わるからです。

ドレミ…と上昇していく時とドシラ…と下降していく時に押さえるフレットは同じなのに使う指が違ったら演奏が乱れます。

ゆっくり、超ゆっくりでいいので必ず指使いを守って弾いて下さい。

右手の弾き方とか開放弦の余分なノイズなどは今は無視して下さい。

とにかく指使いをいい加減にしない癖を早い内から身につけて下さい。

そうしておくと後々の上達が段違いだからです。

まとめ

メジャースケールは何なのかという解説と練習方法を紹介しました。

コラム後半に練習の楽譜を載せましたが、ドレミファソラシドをメジャースケールと呼ぶ、これを覚えるだけでも全然OKです。

最初から全てを完璧に覚えて出来なくても大丈夫です。

徐々に徐々に覚えて出来た方が忘れません。

サクサク弾ける方を見ると焦る気持ちは分かりますが、人間の脳や体の作りを考えると反復練習をした方がいいです。

1回弾いてはい次、1回弾いてはい次、これは一見ものすごい早さで上達しているように見えますが全く身につきません(超天才でない限り)。

なので焦らず丁寧に繰り返し練習して下さい。

曲の練習だけでもギターは弾けるようになれますが、メジャースケールや基礎練習をやるとどんな音楽や曲にも使えます。

メジャースケールは練習の時だけでなく作曲や耳コピの時もすごく役に立ちます。

ただのドレミファソラシド、とバカにせず弾いて身につけて下さい。

本当に身についた時に音楽の聞き方や演奏の仕方が変わります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

エレキギター弦の選び方

エレキギター弦の選び方

弦の張り替え(エレキギター)

弦の張り替え(エレキギター)

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

ギターケースの選び方

ギターケースの選び方

ギターの各部名称

ギターの各部名称

ギター演奏に必要なものは?

ギター演奏に必要なものは?