こんにちはConservario(コンセルバリオ )です。

ウクレレってハワイアンしか弾けないんじゃないの?

そう思っている方もいるかもしれませんが私は声を大きくして言いたいです。

「ウクレレは何でも弾けるんだぞ!」という事を。

この記事では様々なジャンルをウクレレで弾くとどうなるかをご紹介します。

■ ポップス

ポップスとはポップでメジャーな音楽です(恐らく)。

ふざけている訳ではなくポップスが何か?というのは一言では言えません。 どこからどこまでがポップス?メジャーな音楽?というの人それぞれ違い過ぎるからです。 私の考えるポップスとはJ-POP、世界中で売れた洋楽のヒット・ソングなどです。

では早速ポップス定番のコード進行を弾いてみましょう。

ザ・J-POPという感じのコード進行です。

流行りの曲をYoutubeや有線で聞いている方は必ず一回は聞いた事があるはずです。

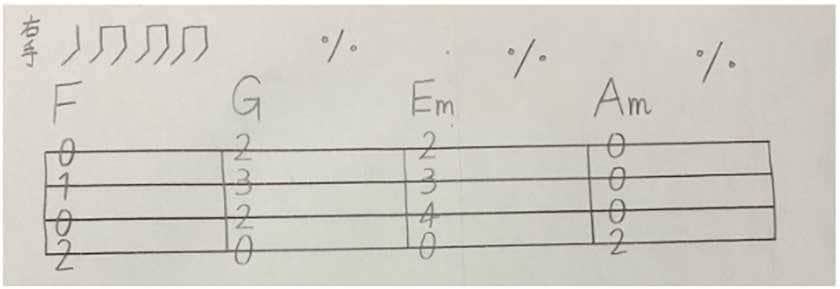

F→G→Em→Amというコード進行で、右手の弾き方は画像のストロークで弾かれる事が多いです。

ヒット曲のサビなどによく使われています。

J-POPの特徴の一つにサビはコードがシンプルになる、というものがあります。

このコード進行なら弾ける!という初心者の方も多いんじゃないでしょうか?

イントロやAメロがやたらと複雑でもサビはシンプルになるものが多いんです。

なぜなら、歌モノはやはり"歌"がメインであり王様だからです。

複雑なコード進行は「おっ!何だこの曲は!?」という効果を生みますが歌メロは複雑になりがちです。

ながら聞きをしている方の集中をこっちに向かせるためには有効ですが、サビだけはコードも歌メロもシンプルにした方がキャッチーに聞こえます。

もし初心者の方で弾きたい曲があるけどコードが難し過ぎるという方はサビから練習して下さい。

案外簡単に弾けるかもしれませんよ♪

■ ロック

皆さんの思うロックとはどんな音楽でしょうか?

ワン・オク・ロック?The Beatles?ベンチャーズなどでしょうか?

ポップスの時にも言いましたが、ロックというのも幅や考え方が違いすぎるので一言では言えません。

最近のロックを紹介してもいいのですが、やはりロックとは切っても切れない関係にある"ブルース"を元にした定番のコード進行をご紹介します。

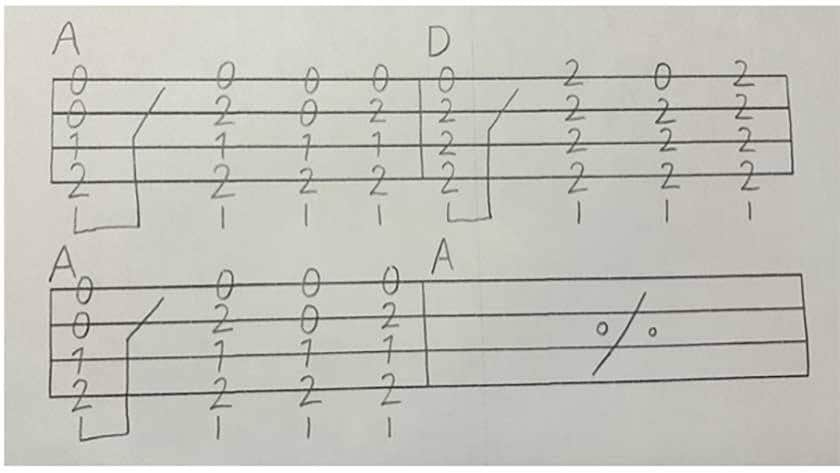

コードは出来るだけシンプルにしました。

ですが雰囲気が出るように飾りの音を沢山入れましたのでタブ譜の通りに弾いてみて下さい。 一瞬で古き良きロックのエッセンスを感じられたと思います(感じられなかったらすみません)。

A→D→A→Aというコード進行です。

一般的にブルース形式と呼ばれるものです。

本来は12小節なのですが今回は最初の4小節だけを抜粋しました。

右手の弾き方はどう弾いてもいいのですが、やはりシャッフルで弾くのがオススメです。

シャッフルって何?という方もいると思うので超簡単に説明します。

普通にダウンとアップでジャジャジャジャ!と弾くとストレート。

ダウンとアップでダウンを若干長めに伸ばしてジャージャジャージャ!と弾くとシャッフルです。

8分音符の表を長めでー、3連符の真ん中を抜いてー、という説明も出来ますが初心者には意味不明だと思います。

ストレートとシャッフルに関してはそれだけで本一冊書けるぐらい情報量が多いものなので気になる方は調べてみて下さい。

■ ジャズ

ジャズ=難しい、というイメージの方は多いと思います。

それは正解でもあり間違いでもあります。

ジャズを普段から聞いている人でないと、そもそもジャズっぽいというのも分からないと思います。

私が個人的にジャズっぽく聞こえて、定番中の定番のコード進行で、弾きやすいと思ったものをご紹介します。

ジャズっぽいと感じていただけましたか?

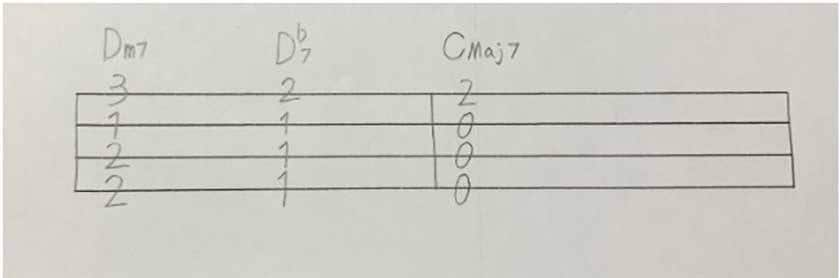

これはジャズのコード進行の定番、Ⅱ Ⅴ Ⅰ(ツー・ファイヴ・ワン)を元にしたコード進行です。

Dm7→D♭7→CMaj7というコード進行です。

このコード進行はジャズで結構出てきますので、ジャズを弾けるようになりたいという方はスラスラと弾けるようになって下さい。

右手の弾き方はダウンだけで弾くのがオススメです。

アルペジオで弾いてもオシャレな感じになるので是非試してみて下さい。

ジャズをウクレレで弾く方がまだまだ世界中に少ないと私は思っています。

ウクレレの弦が4本というのがテンションを使うジャズには向かないという人もいます。

しかし、単音も和音も普通に弾けるというのはかなりのメリットです。

楽器によってはどう頑張っても和音を演奏出来ないものが沢山あります。

そう考えるとウクレレでジャズを弾くというのは全然アリな事です。

ジャズを極めたい人はまず、聞く所から始めて下さい。

まとめ

ポップ、ロック、ジャズ、3つのスタイルをウクレレでやったらどうなるかをご紹介しました。

あなたの好みに合うものはありましたか?

ぜひ色々なジャンルに挑戦してみて下さい。 あっと驚くような体験が出来るかもしれません。 最後までお読みいただきありがとうございました。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

ウクレレのチューニング方法

ウクレレのチューニング方法

ウクレレの各部名称

ウクレレの各部名称

ウクレレの種類

ウクレレの種類

ウクレレスタートガイド

ウクレレスタートガイド

ウクレレ初心者講座

ウクレレ初心者講座