ウクレレを始めた理由で一番多いのが「弾き語りをやってみたい!」というものです。 曲を流してそれに合わせてコードを弾くだけでも楽しいのがウクレレですが、自分の演奏と歌だけで音楽になる弾き語りは憧れますよね。 コードを弾ける、歌を歌える、という方はすぐ弾き語りが出来るかと思いきや同時にやるのは中々難しいです。 練習の仕方、コツや注意点がいくつかあるのでご紹介します。

練習の仕方

いくつかのステップに分けて練習します。 全てを一気にやりたい気持ちも分かりますし、自己流のやり方ですぐ出来る方も稀にいます。 しかし、そうでない方の方が圧倒的に多いです。 焦らず出来る事を増やしましょう。

①コードを確認する

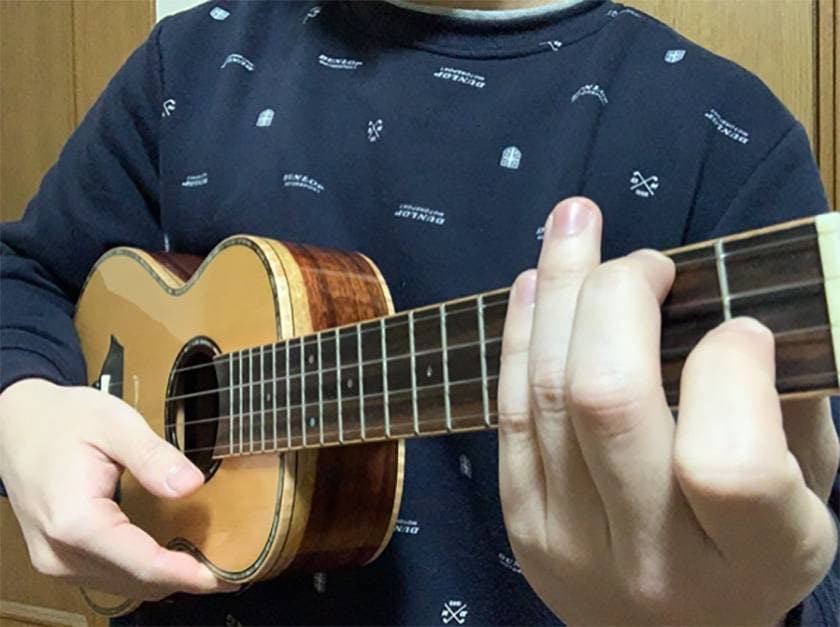

歌わず、右手は何も動かさず、左手のコードだけを確認します。 イントロから最後まで確認するのもありですが、最初はサビだけでいいと思います。 弾き語りで最も人気のあるジャンルはJ-POPです。 そしてJ-POPあるあるの一つが、"サビはコードがシンプルになる"というものです。 イントロ、Aメロ、Bメロにやたらと複雑なコードが出てきても、歌モノというのは結局ヴォーカルが王様です。 サビの一番目立つ場所はヴォーカルが前に出て、楽器陣は一歩引きヴォーカルの引き立て役になります。 なのでサビはコードがシンプルな場合が多いです。 そうでない曲も沢山ありますが… 左手を見なくてもパッパッと押さえられるようにしましょう。

②ストロークを確認する

歌わず、左手は何も動かさず、右手のストロークだけを確認します。 先程とは確認する手が逆です。 右手をじっくり見て下さい。 普段はなんとなく弾いているかもしれませんがリズムや音量、指が当たる深さはどうですか? 弾き語りをする時に右手を見ながら弾いている人はまずいません。 コードや歌詞、ライブならお客様や周りを見ないといけないからです。 最初から最後まで親指でダウン・ストロークしかしない!という人でも、コードによって音量が変わったりしていませんか? 細かく丁寧にチェックして下さい。

③コードを押さえ、ストロークする

歌わず、左手と右手を同時に演奏します。 普段の練習では最初から左手右手を使っていると思います。 ですがこの記事では分けて練習しました。 弾き語りの最終的なゴールは歌と楽器が一つになって音楽になる事です。 そのためには右手、左手どちらかが不完全だと歌が乗った途端に崩壊します。 目をつぶっていても、寝起きでも弾けるぐらいにしましょう。 ④歌を歌いながらコードを押さえストロークします。

ここまでのステップを踏んでやっと歌が歌えます。 今更ですがこのコラムはウクレレがメインのコラムなので、細かい歌の技術には触れません。 歌は完璧に歌える、という前提で話を進めます。 歌が入ると右手、左手が急に難しく感じます。 コードが違う指を押さえたり忘れたり、ストロークがリズムになっていなかったり、色々起きると思います。 その時はどこが原因か探ります。 そして歌、左手、右手、三つに分けて考えます。 どれか一つが原因の時もあれば、全てが原因の時もあります。 歌が裏拍から始まる箇所で右手がズレる、苦手なコードの事ばかり考えて歌うのを忘れる、などです。 コツや近道はあるにはあるのですが、ケース・バイ・ケースです。 ご自身で考えてみて、分からない場合は周りの方や先生に聞いてみて下さい。 ここまでステップ通りにやったけど全く出来ない!という方も安心して下さい。 三つの事を同時にやるのが難しい場合、どれか一つをやめます。 歌とコードはやってストロークはお休み、歌とストロークはやってコードはお休み。 この練習で自分の得意、不得意の組み合わせを見つけて下さい。

まとめ

弾き語りはすぐに出来るものではありません。 右手、左手、歌、どの練習も個別にしっかりやって最後に三つを同時にやるのがポイントです。 そして、初心者の方にとって大事な事がもう一つあります。 それは”選曲”です。 好きな曲を弾き語りしたい気持ちは分かります。 しかし、その曲が弾き語りに向いているかどうか判断出来ますか? これはさすがに簡単すぎるかも…ぐらいの曲で最初は練習しましょう。 スタンド・バイ・ミーやカントリー・ロードなどがオススメです。 歌は鼻歌でなんとなく、右手も左手も超シンプルで大丈夫です。 まずは弾き語りの感覚を掴んで下さい。 一度それが掴めたらどんな曲でもすぐに弾き語りが出来るようになります。 弾き語りはどんなスタイルのウクレレ・プレイヤーにも絶対やってほしい練習です。 出来ると一気に演奏のレベルが上がりますので是非挑戦してみて下さい! 最後までお読みいただきありがとうございました。

ARIA ( アリア ) / ACU-1K コンサートウクレレ

PLAYTECH ( プレイテック ) / PUK500 UKUELE コンサートウクレレ

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ウクレレのチューニング方法

ウクレレのチューニング方法

ウクレレの各部名称

ウクレレの各部名称

ウクレレの種類

ウクレレの種類

ウクレレスタートガイド

ウクレレスタートガイド

めちゃラク!ギター講座

めちゃラク!ギター講座

ウクレレ初心者講座

ウクレレ初心者講座