CDのディスク構造について解説します。一般的な音楽CDは、1981年にCD-DA(Compact Disc Digital Audio)としてソニー社とフィリップス社によって策定されました。拡張規格もありますが、ここでは最もベーシックな部分だけ扱いたいと思います。

■ 主な仕様

サンプリング周波数44100Hz(ナイキスト周波数22050Hz)

量子化ビット16ビット(96dB)

ステレオ 2チャンネル

74~80分(650~700MB)収録が可能

最大99個のトラックを収録可能

各トラックに、100個のインデックスを付けられます。インデックス1が曲の頭で、インデックス0はプレギャップの位置となります。しかし現在では、ほとんど使われていないようです。プレーヤー側もインデックスサーチボタンは装備していないものがほとんどです。

■ ディスクの構造

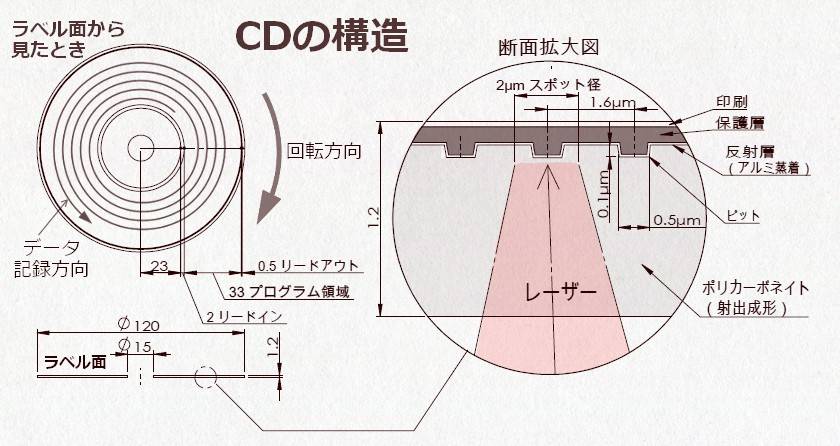

ディスクの物理的な構造は以下のようになっています。

主材はポリカーボネートで、射出成形によって原盤から音声信号となるピットを転写しています。ピットはひじょうに小さく、トラックの間隔は1.6μmで肉眼では確認することが出来ません。レーザーを反射させるためのアルミ蒸着による反射層があります。そして反射層を保護する10μmの保護層が重要となります。保護層が剥離してしまうと、反射層もダメージを受け、そのCDは読むことができなくなります。またアルミ層は0.1nm(ナノメートル)と、ひじょうに薄いため、酸化すると透明になって意味がなくなってしまいます。管理する上では湿度にも気を付ける必要があります。

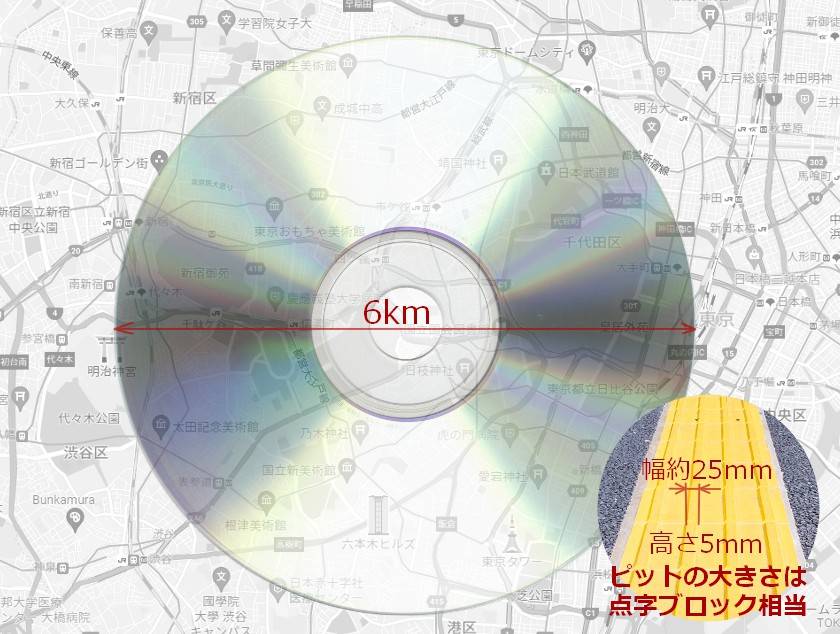

ピットの大きさが直感的には分かりにくいと思いますので、仮にCDを直径6kmにした場合の絵をマップ上に描いてみました。東京駅と新宿駅の距離がおよそ6kmになります。このときピット幅25mm、高さ5mmとなります。路上や駅でよく見かける点字ブロックの大きさが近いサイズです。

音声信号は内側から外側に向かって渦巻状に記録されています。ディスクの回転方向はラベル側から見て時計回りです。ピット読み込み速度はCLV(Constant Linear Velocity 線速度一定)1.2~1.4m/secと定められていて、内側データと外側データを読むときでは回転数が変化することを意味します。回転数としては198~535rpmで可変します。最速で1秒間に9回転ほどします。

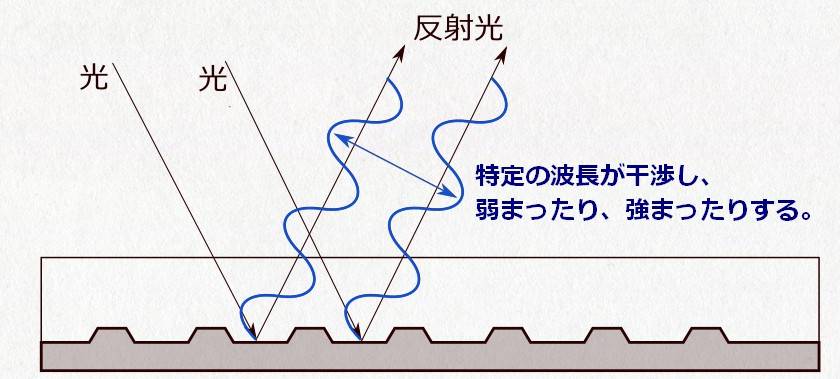

CDが虹色にキラキラ見えるのは、ピットの間隔が光の波長0.38~0.77μmに近いため回折と干渉が生じるためです。

図にすると以下のようになります。ピットとピットの間隔が狭いために、光の入る角度によって光の干渉が起き特定の波長が弱まったり、強まったりして、色が分解されたように見えるわけです。

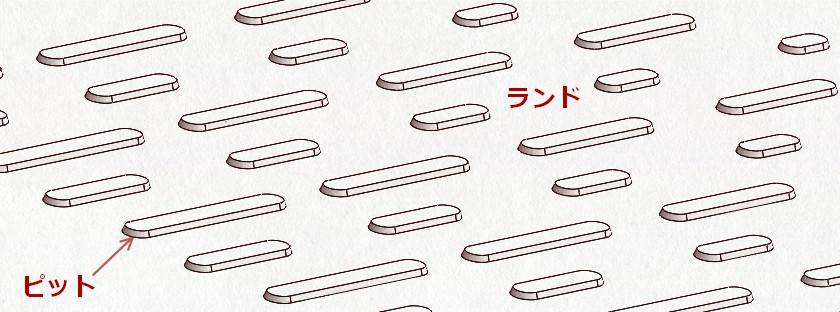

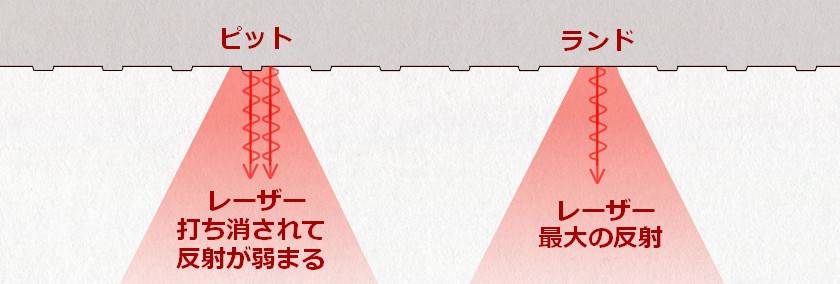

ピットをレーザー側から拡大すると以下のようになっています。ピットは日本語にすると、穴とか、くぼみの意味ですが、透明な地中から見ているイメージで、高さ0.1μm程の突起となります。

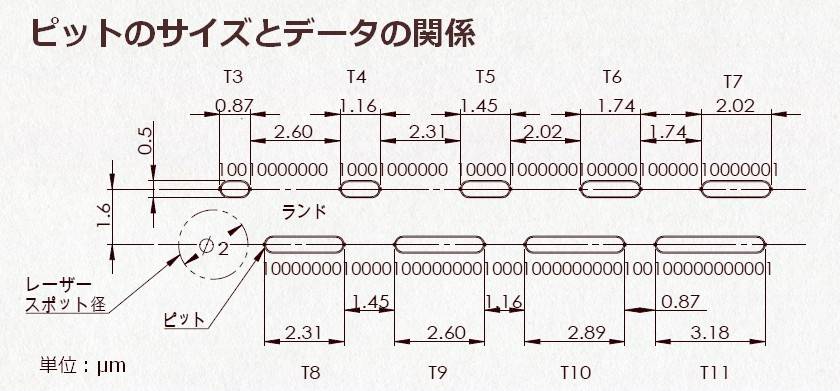

ピットの長さはT3~T11の9種類が決められていて、線速が1.25m/s の場合は下図のようになります。寸法的にはピットが長いほど、やや長めになっています。ピット以外はランドと呼ばれていて、レーザーを最大限に反射します。ピットとピットの間の長さもピット同様に9種類となります。またピットとランドの切り替わりが1となり、他は0となります。

| T | 長さ | データ |

| T3 | 0.87 μm | 100 |

| T4 | 1.16 μm | 1000 |

| T5 | 1.45 μm | 10000 |

| T6 | 1.74 μm | 100000 |

| T7 | 2.02 μm | 1000000 |

| T8 | 2.31 μm | 10000000 |

| T9 | 2.60 μm | 100000000 |

| T10 | 2.89 μm | 1000000000 |

| T11 | 3.18 μm | 10000000000 |

なぜ、このように長さが制限されているかというと、現在読み取っているトラックから外れることは許されないからです。常にトラックを認識するため、0が続くのは2~10個までと制限されているわけです。もしランドで0が長く続くような事があったら、ピットが無くなってしまい、どこを読み取ればよいのか分からなくなってしまいます。逆に言うとピットが適度な頻度で出現してくれることで、レーザーの位置を随時修正してトラックから外れないようにしているわけです。そして渦巻状に最後までトレースしていくわけです。回転数の調整もピットがちゃんと読み取れるように随時修正することで実現しています。

物理的な読取では、780nmの赤外レーザー光は、ポリカーボネイトの中に入ると屈折率から494nmに変化します。ピットの高さは110nmで、波長の1/4程度となります。レーザーはピットだけでなく、横のランドにも当たります。反射した波長は180°位相がずれて、ランドとピットの反射光が打ち消されます。結果的に反射率が下がりセンサーには暗く見えます。それによってピットとランドを区別しています。レーザーの波長と、ピットの高さが決まっている理由は、ここにあります。

上記のピットの決められた長さを見ると明らかですが、PCMのデータをそのまま記録しているわけではありません。音声信号をどのように加工してCDに記録しているかは、やや複雑な手順が必要なので次回解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

PC向けDJソフトの選び方

PC向けDJソフトの選び方

TASCAM CDプレーヤー/レコーダー比較表

TASCAM CDプレーヤー/レコーダー比較表

PIONEER DJ 比較表

PIONEER DJ 比較表

YAMAHA CD-S303RK

YAMAHA CD-S303RK

DJを始めるのに必要なもの?

DJを始めるのに必要なもの?

DJ入門講座

DJ入門講座