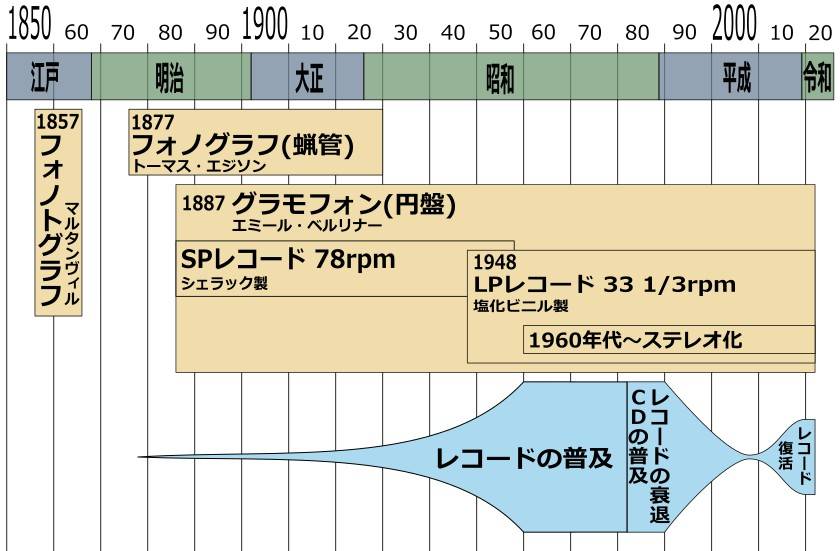

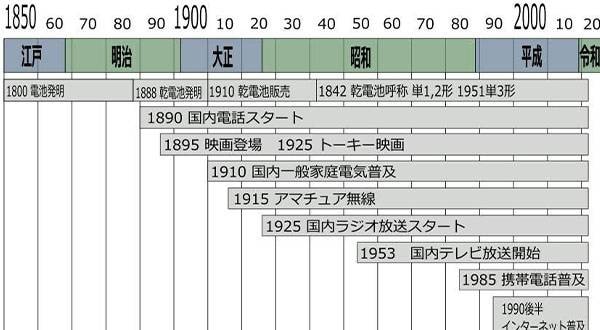

レコード技術に電気を採用してから、現代までの流れです。

■ 電気の採用

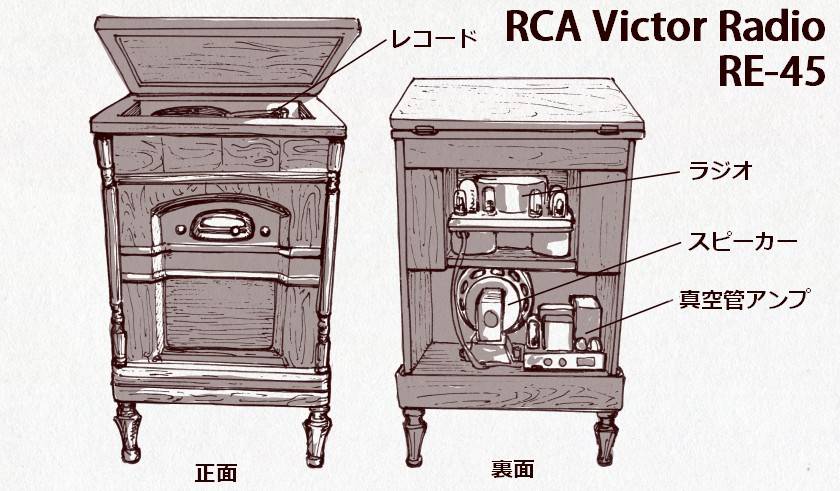

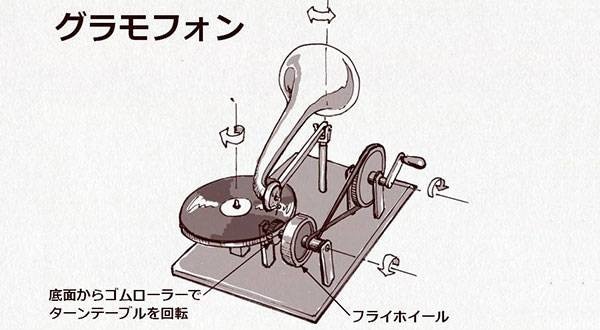

初期の蓄音機は完全機械式で一切電気を使っていません。エジソンが電池式の電気モータを採用していましたが、コスト面や使い勝手からゼンマイ式が主流でした。1930年代になると真空管による増幅装置が作れるようになり、電気が積極的に使われるようになります。日本では電蓄という名称が使われます。再生音を電気的に増幅するためと、レコードを回すための回転機構が電気式になって行きます。

1929年のRCA Victor Radio RE-45は世界的に売れたヒット商品です。見た目はアンティーク家具で、オーディオ機器が一式内蔵されているという印象です。構成的には現代のセパレートオーディオと変わりません。

■ SP盤以降

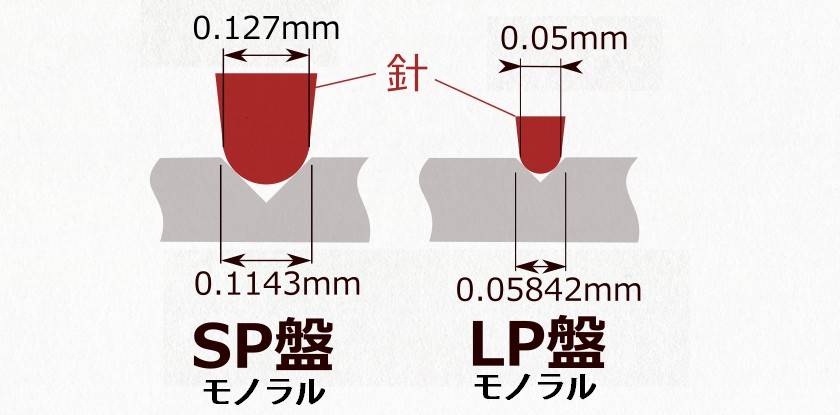

LP盤(Long Play 1948年~)は現在の標準となるレコード規格です。直径30cmでSP盤と同サイズです。回転数は33 1/3rpmでSP盤よりも遅くすることで、片面20分の長時間再生が可能になっています。材料に塩化ビニルを使うことで音質の改善を行い回転数が遅いというデメリットを補い、同時に耐久性も向上させました。またレコード溝の深さも浅く細くすることで、より長時間の記録が可能になりました。それに伴ってレコード針の大きさも小さくなりました。

下は模式図ですが、単位をミリにしています。レコードはアメリカを中心に発展したためインチ系で設計されています。レコードではミルという単位が用いられます。1mil = 1/1000インチ = 0.0254mmとなります。

シングル盤はEP盤と同じ直径17cmですが、回転数は45rpmとなります。SP盤の代替ディスクとして登場します。ジュークボックスでの再生を考慮して大きな穴が特徴となっています。

EP盤(Extended Play)は、直径17cm、回転数は45rpmと、33 1/3rpmの2種類があります。中央の穴はLP盤と同じ大きさです。シングルよりも収録時間が長かったためExtended Playと呼ばれています。

■ レコード針の材質

初期のレコード針の材質は鉄製でしたが、摩耗の問題から様々な材が試されました。レコードが一般に普及した1950年代以降は人工ダイヤモンドが一般的となりました。それでも摩耗は避けられません。

■ 1958年 ステレオ化

1958年にRIAA(アメリカレコード産業連合会)がレコードのステレオ化において「45-45方式」を採用します。レコードはテープやラジオに比べ遅れたスタートとなります。1960年ぐらいから徐々に1チャンネルのモノラルから2チャンネルのステレオへ移行して行きました。ステレオシステムはアンプ回路もスピーカーも2個必要となりますが、それ以上に空間表現に価値を見出したのでしょう。現在の音楽はステレオが標準です。映画と違って2チャンネル以上は、あまり求められていません。モノラルとステレオには大きな差を感じますが、それ以上のチャンネルは使い方にもよりますが、大きな差は感じないと思います。コスパをよくするにはチャンネル数は少ない方がよいわけで、何かと2チャンネルは都合がよい適当なチャンネル数のように思います。ステレオによる効果は1900年以前から分かっていたことですが、レコードでは「45-45方式」が採用されるまで50年ほど待つ必要がありました。この方式は1本の溝と1個の針から2チャンネル分の信号を取り出すという魔法のような技術なので、次回解説したいと思います。

■ 1982年 レコードの衰退と復活

1982年にCDが誕生してから10年ほどかけて、徐々にレコードからCDへと置き換わって行きました。ホコリや傷によるノイズがなく、小さいメディアであるCDでは、合理的で扱いやすいため、置き換わりは必然という流れでした。レコード愛好家はCDの音に不満そうでしたが、安価な機材で音楽を聴く一般層からしてみれば、CDの方が遥かに音が良いと思えたはずです。取扱いが難しいレコードは90年代には衰退し、ほとんど生産されなくなります。

消えていく運命に思えたレコードですが、2010年以降にレコードが注目されはじめます。レコードで育った世代よりも、レコードを知らない世代が牽引したところがあるようで、不思議な現象に思えます。その勢いは一過性のブームではなかったようで、10年ほど経った現在では、新作をレコードでリリースされるケースも珍しくなくなっています。国内製造も再開されたり、米国ではCDを売り上げをレコードが上回るという現象も起きています。

音楽のネット配信が定着して、何もかもデジタル化された反動ということだとは思いますが、CDではなく、レコードに行くところが、やはりモノとしての存在感が大きいようにも思います。デジタルデータが記録されているCDとは違って、アナログ波形が目に見えるかたちで記録されていますので、写真でいうとデジカメで撮影されたデータとフイルムぐらいの差に例えられるかもしれません。もしくはデジタルでは実在感が希薄と感じて、実際に手に触れられるものを求め出したのかもしれません。またビジュアル面では30cm角ジャケットサイズの満足感はCDでは味わえません。ビジュアルアートとしての価値でしょうか。レコードの時代はジャケット作りも明らかに力が入っていました。

下はLPジャケットの写真ですが、このサイズならではの迫力があります。個人的にCD時代になって一番寂しかったのがジャケットサイズや、その質感でした。たまにCDでも紙ジャケットがありますが、やはりCDサイズでは物足りなさを感じてしまいます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

PC向けDJソフトの選び方

PC向けDJソフトの選び方

ODYSSEY DJケース購入ガイド

ODYSSEY DJケース購入ガイド

Allen&Heath DJミキサー比較表

Allen&Heath DJミキサー比較表

DJケースセレクター

DJケースセレクター

PIONEER DJ 比較表

PIONEER DJ 比較表

DJを始めるのに必要なもの?

DJを始めるのに必要なもの?