こんにちは

毎年、春の衣替えに失敗している者です。

気温20度超えが3~4日くらい続きもう良いだろうと思いヒートテックをタンスの奥にしまい、ダウンジャケットをクリーニングに出すと次の週には気温5度。

そして、あ~ってなるのをかれこれ10年くらいやっている気がします。

春→夏→秋→冬ここまでは大体うまくいくんですよ

冬→春だけが、ここが難しいです。

そのことをグチるたびに週間天気予報見れば良いじゃんってまわりに言われるのですが、そもそも週間天気予報をみる習慣がないのに週間天気予報を見るわけないじゃんってお話ですよ。

まぁそんなことを言っても仕方がないので、来年こそは失敗しないように素直に週間天気予報を見るようにしなくてはいけませんね。

さて、前回 はポテンショメータのボリューム配線についての内容で、仕組みを理解しやすいようにできるだけ簡単に内容をまとめてみたのですが、やっぱり不十分だったかなと思い今回は前回の補足をさせて頂きたいと思います。

前回のブログとだいぶ内容がかぶってしまいますが、よろしくお願いします。

◯ ボリューム全開の場合

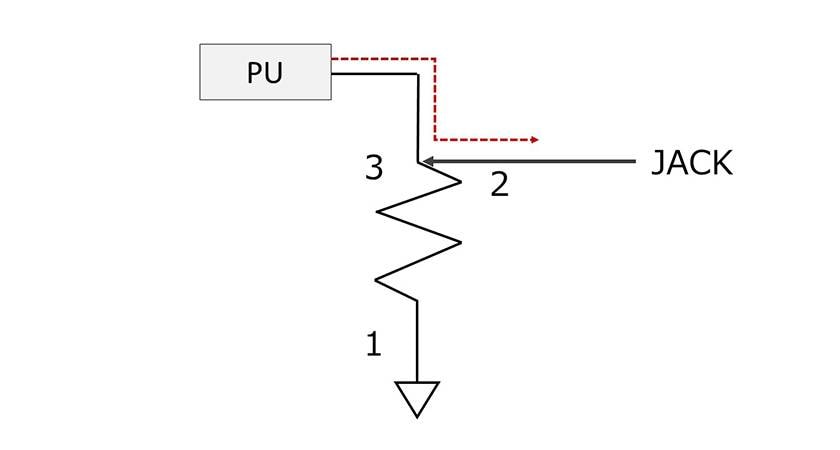

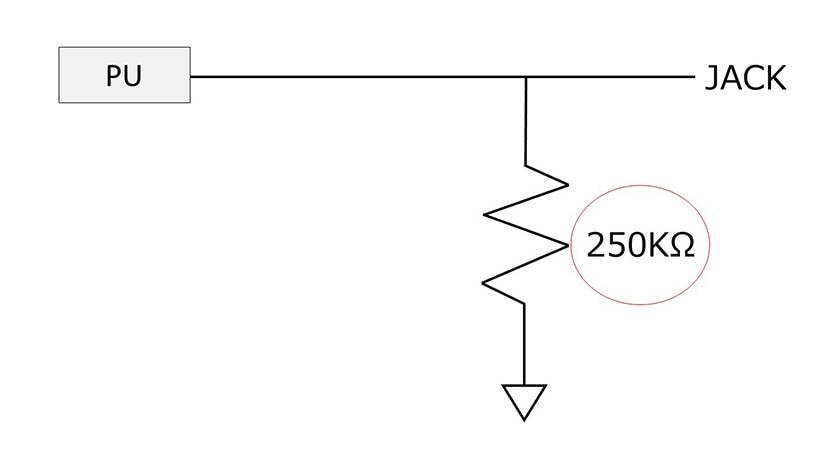

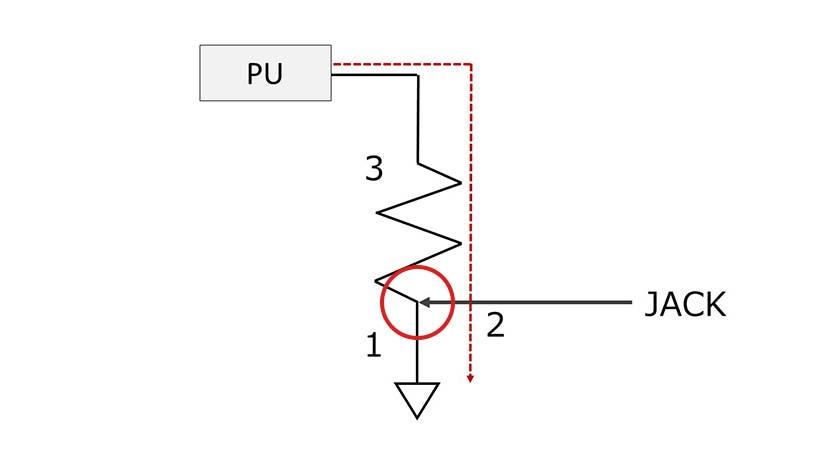

まずはこちらの図を見ていただきましょう。

これは前回のブログでも使用したボリュームポットを絞っていないときのピックアップの出力とポテンショメータの動きを表した図です。

前回はこの時にポテンショメータを絞っていないのでピックアップのパワーは全開という風に説明させていただいたのですが、本当はちょっと違うんです。

ってことで図をもう一つ。

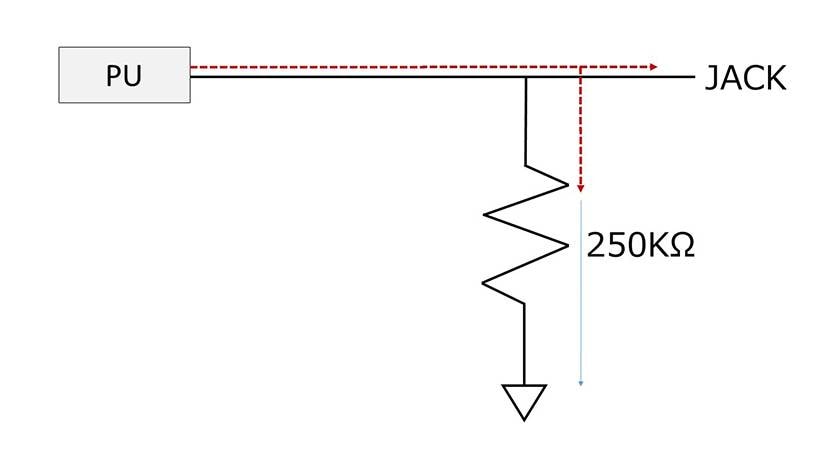

こちらは前の図と回路的には同じなのですがボリュームポットを絞っていないときの書き方を少し変えたものです。

ピックアップとジャックの間に250KΩの抵抗がグランドとつながっていますね。

ちなみにこの250KΩの抵抗というのはポテンショメータの抵抗値となっています。

ボリュームポットを絞っていないのでパワー全開かと思いきや、じつはポテンショメータ自体の抵抗がジャックの前にグランドとつながっているのです。

これで何が起こっているのかといいますと、ピックアップのパワーがジャックに到達する前にちょっとだけグランドに落ちています。

ですので、ボリュームポットを絞っていない場合でも厳密にいうとピックアップのパワーは少し落ちているというわけなんです。

ここまで理解すると気になることが出てきますよね。

ポテンショメータの抵抗(ピックアップとジャックの間の挟まる抵抗)が変わるとどうなるのか?

ということです。

これも前回のおさらいですが抵抗というのは名前の通り電気が通るのを邪魔するのが役割です。

そして今回の場合はピックアップのパワーが全てグランドに落ちるのを防いでいます。

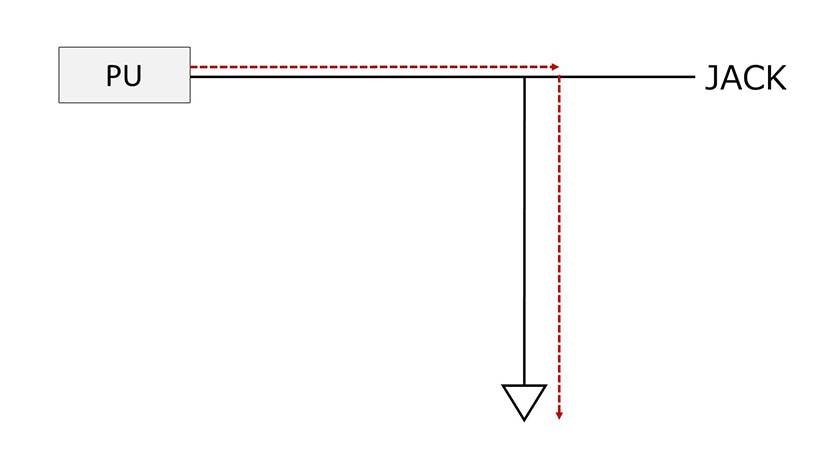

上の図のように抵抗なしでピックアップとジャック間でグランドにつながっているものがあった場合、ピックアップのパワーはすべてグランドに流れていってしまいます。

しかし、グランドにつながっているところに抵抗があると抵抗がピックアップのパワーがグランドに流れるのを邪魔してくれているおかげで、ピックアップのパワーはちょっとだけアースに流れてしまうもののそのほとんどはロスすることなくジャックまで到達することができるのです。

そしてここからが本題です。

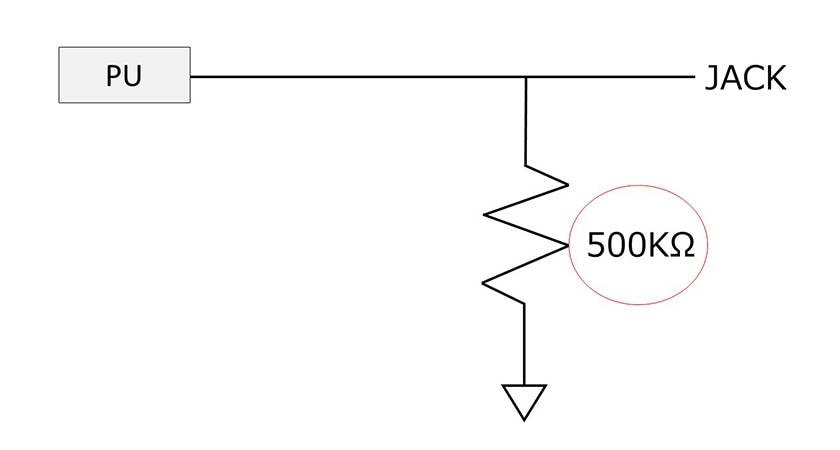

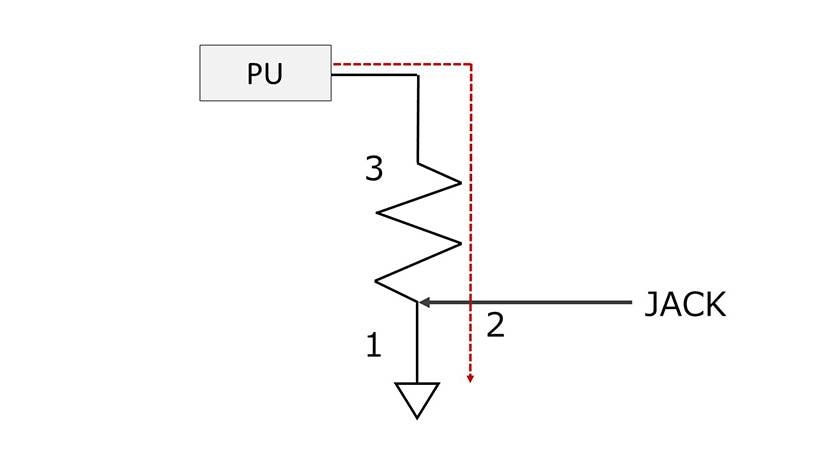

ポテンショメータの値が変わると回路的には以下のように変化します。

そしてこのグランドにつながる抵抗が大きくなると、ギターの音色で言うところの高音域のロスが少なくなるのです。

通常シングルコイルのピックアップには250KΩ、ハムバッカーには500KΩのポテンショメータが用いられておりますが、これはそれぞれのピックアップの特性に合わせてそのようになっているのです。

例えばシングルピックアップの場合はギラッっとした高音域が特徴ですね。

それを活かしたいと思いポテンショメータの抵抗を高くしてしまうと、高音域が目立ち過ぎてキンキンとした耳に痛い音色になってしまいます。

ですので、基本的には250kΩくらいの値が適切だろうということでその値となっています。

ですがテレキャスターやジャズマスターなど一部のモデルではシングルピックアップであっても1MΩのポテンショメータを使用していたりします。

このあたりはギターの素材や形、ピックアップの出力なども考慮して各ギターやピックアップのメーカーで適切な値として使用されていますので一概にシングルには250KΩ、ハムには500KΩが良いというわけでもないんです。

ギターの改造に興味のある方でしたらここの値を変えてみるのも面白いかもしれませんね。

ピックアップを交換するとなると本体価格1個一万円前後かかりますがポテンショメータの交換でしたらギター用として売られているもので1個千円前後なので費用的にも安いです。

SONIC ( ソニック ) / FT-01 FULL-UP TONE POT 250kΩ 3/8インチ

またフルアップポットというパーツもありこちらはボリューム全開のときに回路が切り離されることでピックアップからグランドに落ちる抵抗がなくなる仕様となっております。

ですので、ダイレクトスイッチONの時と同じようなサウンドが得られるようになっています。

ダイレクトスイッチをご存じない方は、またいずれブログを書きますのでそちらをお待ちください。

今はポテンショメータもいろいろあるのね、くらいに思っていただいて大丈夫です。

◯ ボリューム0の場合

次にボリューム0の場合です。

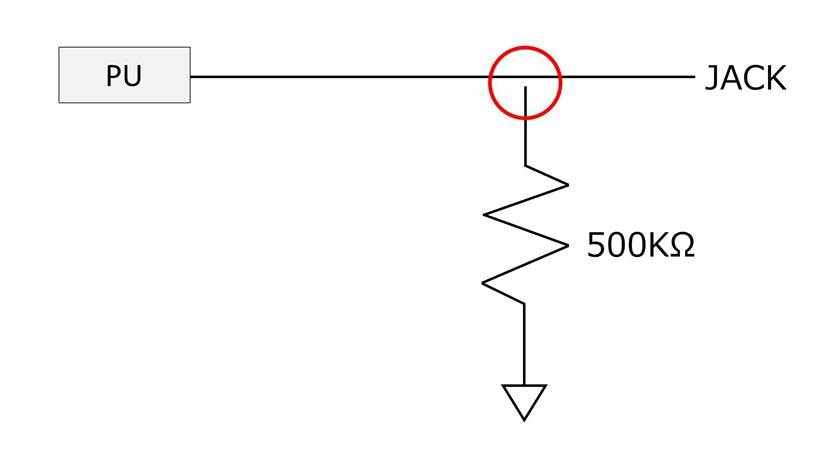

こちらもまずは前回使用した図を見ていきましょう。

ご覧の通りグランドはジャック側よりも電位が低いので、信号は全てグランドに流れて2番端子から出力されないので音が出なくなるというふうに説明いたしましが、これも本当はちょっとだけ違うんです。

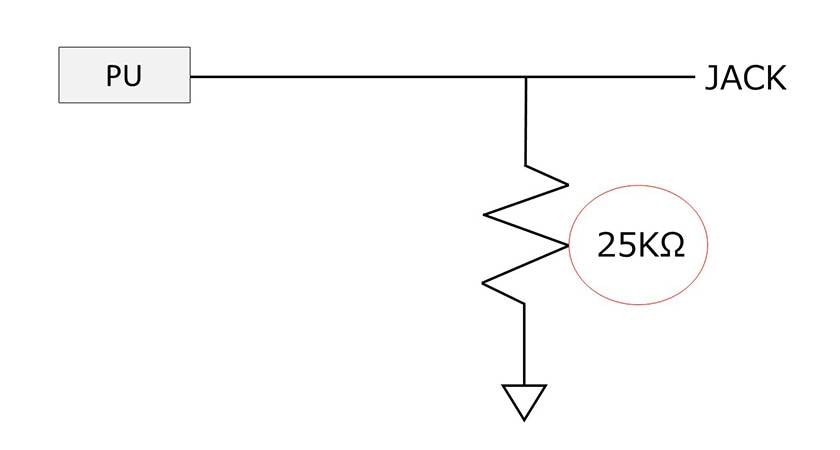

もう一度図を御覧ください。

赤丸で囲ったこの部分、ジャックへの道ともつながっていますよね。

つながっているということは、ほとんどの信号は電位の差によってグランドに流れていますが、実はこの接している部分にわずかに抵抗がかかっていまして、それを残留抵抗というのですがそれが原因でほんのちょっとだけジャック側にも信号は流れていっているのです。

ですが、ボリュームポットを絞りきると音はアンプから出なくなりますよね。

いったいどういうことなのか?

それは人の耳に聴こえていないだけなんです。

本当に?とお思いでしょうが実際はそうなんですよ。

ですので、一部のプリアンプを内蔵したギターなどではボリュームを絞りきっていても若干アンプから音が聞こえるものもあります。

これは不良ではなくポテンショメータの仕様なので仕方のないことなんです。

これに関しては海外製のものより国産ポットの方が残留抵抗値が低い傾向にあるので、どうしても音漏れが気になる方は交換してみるのもありですね。

また、音漏れ防止を謳っているポテンショメータもありましてそれがCTSのカスタムコントロールポットです。

CTS ( シーティーエス ) / Custom A250 カスタムコントロールポット

こちらのポテンショメータは炭素と特殊金属の混合物出できた抵抗でできており、ポテンショメータを絞りきった際の残留抵抗値が4Ω以下になっています。

カスタムではない通常のCTS製のポテンショメータの残留抵抗値が平均で20Ω程度なので数値的にもかなり音漏れを軽減できる仕様となっております。

いかがだったでしょうか。

とりあえずポテンショメータのボリュームとしての働きについての内容はこれで大丈夫かなと思います。

もっと掘り下げるとカーブについてだったり、いろいろとまだまだ知っておいた方が良いことはあるのですが、とりあえず次はポテンショメータのトーン回路の働きについての内容で余裕があったらまた追加でそのへんはブログを書かせていただきたいと思います。

今回もブログを読んでいただきありがとうございます。

また次も読んでいただけたら嬉しいです。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

さようなら。

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

プレイテックのギターを最強に改造!!

プレイテックのギターを最強に改造!!

ピックアップの種類

ピックアップの種類

配線カスタマイズ 第1回

配線カスタマイズ 第1回

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)