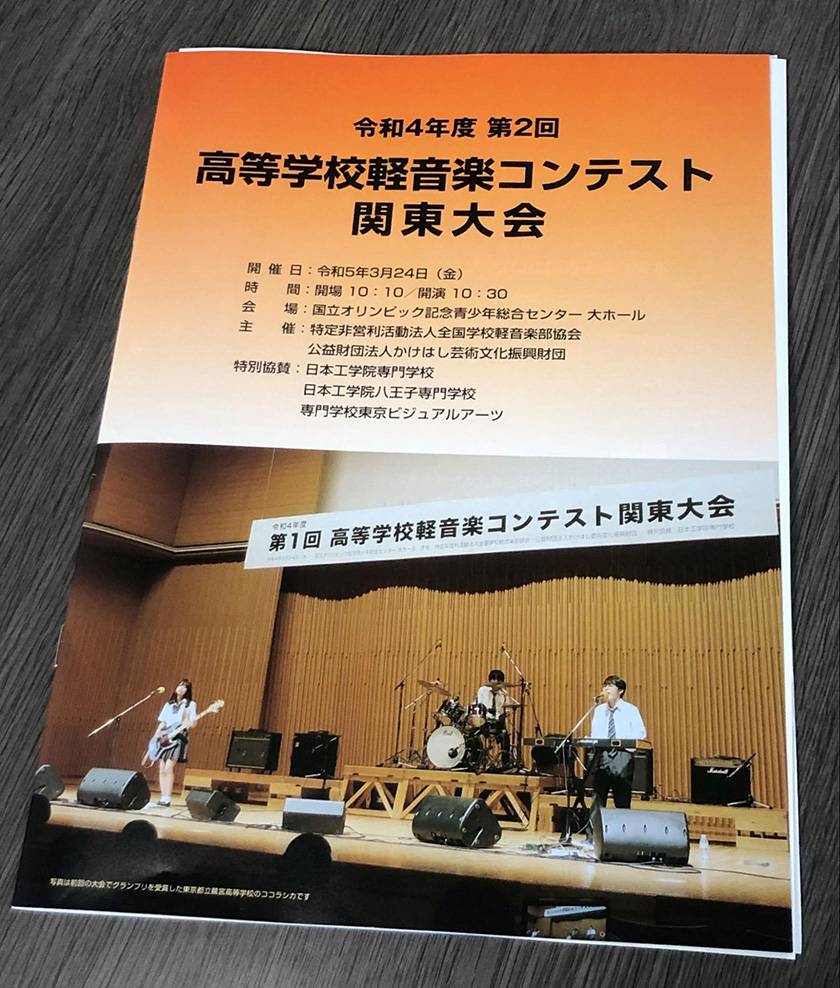

年度末の3月24日、この日開催される「第2回 高等学校軽音楽コンテスト関東大会」にご招待いただき、東京代々木の会場へ。

「高等学校軽音楽コンテスト関東大会」は、NPO法人全国学校軽音楽部協会と、公益財団法人かけはし芸術文化振興財団が主催する軽音楽の大会です。関東地区の軽音楽部の生徒が日頃の練習成果を発揮する場として昨年から開催されています。

軽音楽部の発表の場というと、文化祭や地域のイベントなど身近な範囲に限られてしまっている印象がありますが、運動部や吹奏楽部のように“優勝”を目指せる大会があると、日々の練習にも俄然気合いが入るのではないでしょか。

この日の大会には、関東圏の高校から20校25バンドがエントリー。1曲に思いを込めて発表します。

全国学校軽音楽部協会の三谷佳之理事長は挨拶の中で「主催者の私が言うのはおかしな話かもしれませんが……」と前置きした上で、「コンテストなので順位がつきますが、音楽はそれが絶対じゃない。絶対なのは自分たちがここへ来るまでに努力してきたこと。日頃の実力が発揮できたかという尺度で考えてほしい」と激励。

審査員、コメンテーターには音楽専門学校の講師の先生方が。司会は公平性を担保するため、大会に出演しない高校の生徒に依頼しているそう。

部活の大会ということで、ライブイベントとは違い賑やかな照明演出はありません。ごまかしの利かない環境で練習の成果を披露します。

いよいよ1組目の演奏がスタート。

緊張で足が震えそうな大きな会場にもかかわらず、トップバッターだというのを感じさせない堂々たる演奏。キメのときには笑顔で顔を見合わせたりと、チームワークの良さが窺える場面も。なんとなく音を合わせているのではなく、課題をもって日頃から練習しているのがステージから伝わってきました。

演奏が終わると審査員の先生から、より良くなるためのアドバイスが。次なる課題を抱えて「ありがとございました!」と、すべてのバンドが礼儀正しく出番を終えていきます。

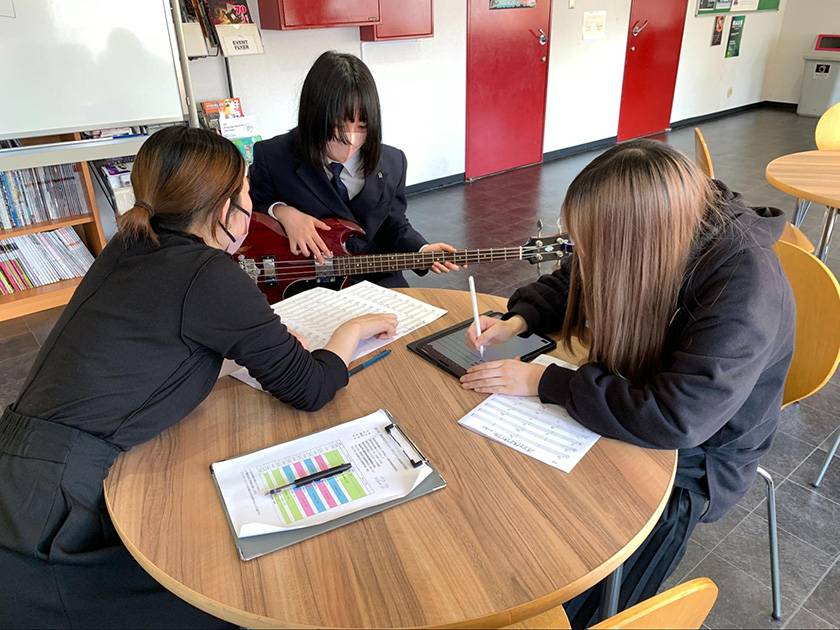

全バンドの演奏を聴いて驚いたことは、オリジナル曲が多いこと。

作詞作曲はもちろん、楽器のアンサンブルやコーラスワークまで、かなり細部まで作りこまれた作品もありました。

メンバーの誰かが歌詞を書いて、誰かがメロディをつける。それぞれのパートがさらにアレンジをくわえて、楽曲として組み上げていく……

この一連の工程を、高校生たちが話し合い、協調し、ときに妥協し、ぶつかり合いながら完成させていると思うと、バンドって高い社会性を身に付けられる素晴らしい活動なのでは!?と感じざるを得ません。

また、部員数が50名以上という学校も多く「学内で最も大所帯の部活です」という軽音楽部も。かつての風当りの強かった時代を思うと信じられない状況ですね!

最後に、パートごとのベストプレイヤー賞、奨励賞、3位、準グランプリ、そしてグランプリが選出され、大会が幕を降ろしました。

軽音楽部の現状を目の当たりにし、バンド活動の魅力をあらためて実感するとともに、若いミュージシャンのために何ができるだろうと考える機会となりました。

出演者の皆さんの将来がとても楽しみです!

今回の大会の結果はこちら↓からご覧いただけます。

全国学校軽音部協会:活動報告「第2回 高等学校軽音楽コンテスト関東大会」

全国学校軽音楽部協会ではこのほかにも、近畿北陸大会、中部大会など地方大会の開催、軽音学ぶセミナー(「軽音まなぶセミナー」と「軽音がくぶセミナー」のダブルミーニング)の実施など、部活動としての軽音楽部の普及・発展の支援を行っています。

バンドあるある相談

バンドあるある相談

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

ワンランク上のボーカルマイク選び

ワンランク上のボーカルマイク選び

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座

ドラム初心者講座

ドラム初心者講座

ベース初心者講座

ベース初心者講座