尺八は「竹」に5つの穴をあけたシンプルな構造の木管楽器です。「竹」というと、近所に生えている竹やぶや竹細工、またはタケノコを思い浮かべる人もいると思います。今回は尺八製作に使われる竹についてご紹介したいと思います。

~竹の種類~

日本には600種の竹が生息しているそうですが、そのうち90%を孟宗竹(もうそうちく)と真竹(まだけ)が、3:1くらいの割合で占めていると言われています。孟宗竹は高さ25mにもなる日本最大の竹で、籠や建築資材などに使われます。真竹も大きくなると20m以上になりますが、内部が厚く弾力性があり、曲げや圧力に対する抵抗性が強いため、弓、扇子、茶道具などにも使われています。タケノコとして食されるのも主に孟宗竹です。

~尺八の竹~

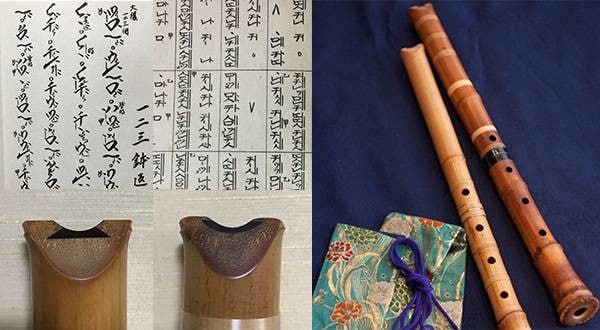

尺八製作には、真竹が使われます。竹を採集し、竹の中の油を抜くために火で炙り、天日干しの後、3年程寝かせます。掘りたての竹を使うと、楽器になってから反ったり変形したりしてしまうためです。時間をかけて乾燥させ、竹の状態が安定してから製作に取りかかることができます。尺八は音の響きや見た目を良くするために根っこの部分を曲げています。強度が強く、加工がしやすいのも真竹が使われる理由の一つです。

↑油を抜いて天日干しすると、竹の緑色が抜けて明るい茶色になります

↑管尻と呼ばれる竹の根っこ部分を使うため、一本の竹から一本の尺八しか作れません。

~孟宗竹と真竹の見分け方~

近所に生えている竹で尺八が作れるのか、と訊かれることがあります。おそらく身近に生えているのは孟宗竹がほとんどだと思います。真竹は九州や関西などに多く生息しており、私の住んでいる千葉県では孟宗竹が多いため、真竹に遭遇することは少なく、見つけるとなんだか嬉しくなります。さて、ここでは孟宗竹と真竹の見分け方をご紹介します。見分け方はとても簡単。孟宗竹は節の輪(線)が1本、真竹は2本です。

左:孟宗竹―節の輪が1本、右:真竹―節の輪が2本

その他に、淡竹(ハチク)という竹もあって、節の輪が2本で真竹と似ていますが、真竹の幹は青々しているのに対し、淡竹の幹は白っぽいのが特徴です。

~タケノコ(筍)~

先日、近所の竹林にタケノコ掘りに行ってきました。真竹や淡竹のタケノコも食べられますが、スーパーで売っているタケノコは、ほぼ孟宗竹です。竹林の持ち主から「好きなだけ掘っていいよ」と言われたので沢山掘って近所の人に配りました。タケノコを掘るのは結構楽しくて運動不足解消にもなっておすすめです。

※タケノコは必ず竹林の持ち主に許可をもらって掘りましょう

ちなみに、竹藪(たけやぶ)と竹林(ちくりん)の違いですが、人の手によって整備されていないものを竹藪、整備されているものを竹林と呼ぶそうです。

左:竹藪、右:竹林

竹は楽器だけでなく、日常の身のまわりのものや建築材、茶道、華道、武道具など様々なものに使われています。また、縄文時代の遺跡から竹製品が出土しているようです。歴史があり、古い文献にもよく登場したり、私たちの生活にとても身近な存在にも関わらず、忘れられがちです。とても奥が深い植物なので、たまには近所の竹や竹製品に目を向けてみてはいかがでしょうか。

↑竹取物語でかぐや姫が入っていた竹は、真竹ではないかと言われています。よく見ると節の輪が2本に見えますね。