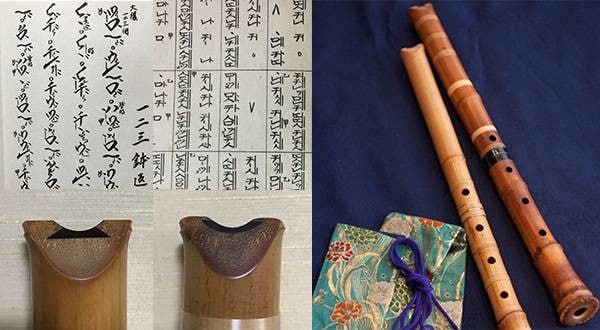

尺八には指孔(ゆびあな)が五つしかないため、演奏する際に小指は使いません。ただし、全く必要ないかというとそうではなく、バランスをとったり、他の指に無駄な力が入らないようにしたり、結構重要な役割を果たしています。初めて尺八に触れる方にも役立つように、尺八を演奏する際の「小指」について考えてみたいと思います。

まず、小指を動かしてみてください。薬指も一緒に動きませんか?ピアノやギターなどを演奏する人で指が別々に動くように訓練している方は別ですが、多くの方が、薬指も一緒に動いてしまうのではないでしょうか。理由として、小指と薬指の腱が繋がっているから、薬指の筋肉が弱いから、一本の指を動かすというのは脳にとって難しいから、などと言われています。小指の位置により、薬指に余計な力が入ったり、小指が立ってしまったり、つりそうになったりするので、小指の位置というのはとても重要です。私が師匠から教わったことをご紹介しますが、運動神経など個人差があると思いますので、あくまでも一例として、参考にしていただければ幸いです。

~ 左手の小指 ~

■ 基本形

尺八の教則本には「左手の小指は軽く浮かせる」などと書かれています。たしかにこの形が一番無駄な力が入らないので「基本形」とお考えください。この形にしておけば、長時間の演奏でもつかれず、速いフレーズにも対応できます。

■ 応用形

小指を管の裏側に置く形です。通常、親指だけで支えるところを小指で補助することにより安定するため、親指への負荷が少なくなります。この形のもう一つのメリットは、片手で尺八を持てる点です。尺八の楽譜は曲が長いものが多いため、演奏中に楽譜をめくることがあります。そんな時、この持ち方にしておけば演奏姿勢を変えずに楽譜をめくることができます。私は通常、この形にしていることが多いです。速いフレーズになると人差指と薬指が動かしにくいので、その場合は基本形に戻し、小指を浮かせて演奏します。よくカラオケでマイクをこのように小指で下から支える持ち方をする人がいますが、見た目がカッコイイだけでなく、バランスが良く合理的な持ち方だと思います。私の世代では「氷室持ち」と言われていて、よく真似したものです。

~右手の小指~

■ 基本形

一孔の下に小指を軽く置きます。人によって小指を浮かせる方もいますが、基本はこの形にしておいて、速いフレーズの時は小指を浮かせる、というふうに使い分けると良いと思います。小指を置きやすいように竹を削っている方も時々見かけます。

■ 応用形

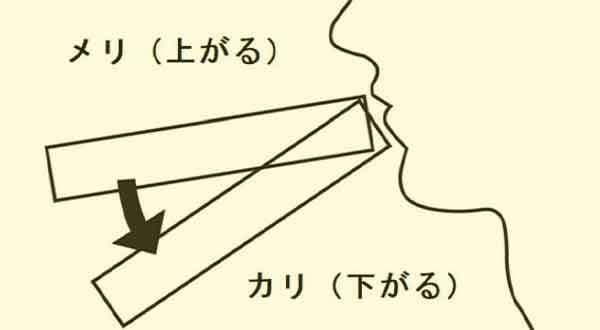

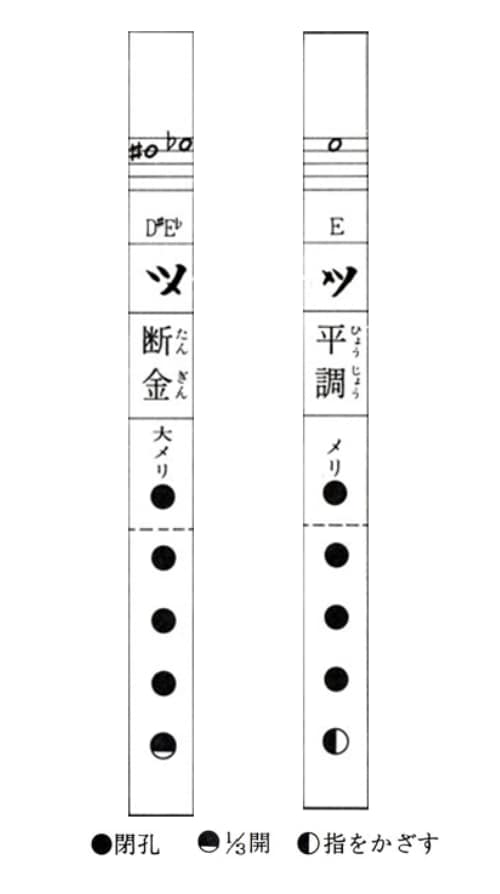

小指を竹に付けていると薬指が動かしづらくなります。特に「ツの大メリ(D♯)」の時は小指と薬指が離れることになるため、動かしづらくなります。そんな時は、画像のように薬指に小指を付けて、薬指を補助することで、とても安定します。また「ツの大メリ(D♯)」から「ツの中メリ(E)」に移動するような、穴の塞ぎ方でピッチを変えるフレーズも、小指で補助することによりピッチを微調整しやすくなります。

小指は「バランスをとるための指」ともいわれ、小指の使い方次第で演奏能力が格段にアップします。今回、ご紹介したやり方以外にも「小指は曲げて折りたたんだ方がいい」とか「ピンと立てた方がいい」という方もいるかもしれません。竹に穴をあけただけのシンプルな楽器である尺八だからこそ、演奏技法は無限にあり、それが尺八という楽器の魅力にもなるのだと思います。