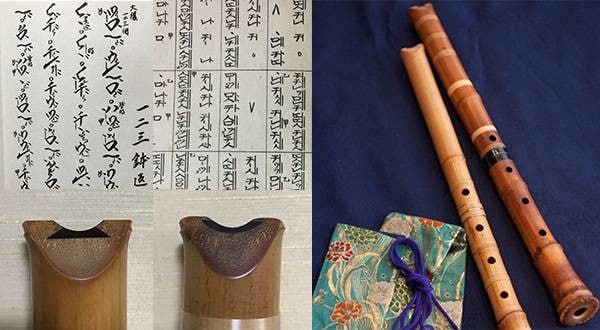

尺八の多くは、中継ぎ(なかつぎ)と呼ばれる部分から、二つに分かれるようになっています。プラスチック製の尺八は比較的簡単に外せるのですが、竹製になると湿度によってとても外しにくく、無理に外そうとすると割れてしまう恐れがあります。今回は、尺八の中継ぎの外し方、うまく外すコツについてご紹介したいと思います。

尺八を二つに分けることで、手軽に持ち運ぶことができます。吹き口がある方が上管、根のある方が下管と呼びます。分けることのできない延管(のべかん)と呼ばれる尺八も存在しますが、多くの尺八は二つに分けることができます。

竹は温度や湿度で微妙に形が変わるため、季節によって外しやすさが異なります。梅雨時など、湿度が高いと竹が水分を吸って膨張し、空気が乾燥する冬は縮みます。

春、夏 ⇒ 外しにくい

秋、冬 ⇒ 外しやすい

「なぜ二つに外せるのか?」ですが、持ち運びやすいからという理由もありますが、一番の理由は、製作者が作りやすく調律しやすいという理由から分解できるようにしていると言われています。

~外し方~

人によって様々な外し方があるようですが、私が師匠から教わったやり方を紹介します。

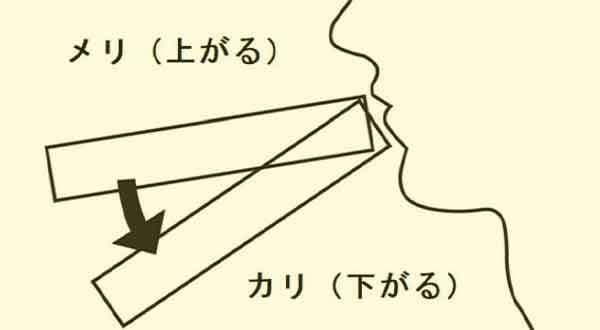

① 4孔に親指を置きます。

② 上管に人差指と中指、下管に薬指と小指が来るように握ります。

③ 反対側の手で軽くグーを作り、手首の辺りをトントンと叩きます。

④ この時に、親指は前に押し出すように、中指と薬指はそれぞれ外側に開くように少し力を入れるのがコツです。

⑤ 数回トントンとすると、中継ぎに隙間ができます。

⑥ さらにトントンと叩き続けて隙間を広げ、そのまままっすぐに、ゆっくり引き抜きます。

⑦ 完了

よく、グリグリと回して外す人がいますが、竹製の尺八、特に製作から時間の経った古い尺八は、中継ぎ部分が楕円形になっているものもあるので、絶対に回さないようにしましょう。

無理に回すと、このように漆にヒビが入ったり、竹がパキッと割れてしまう恐れがあります。

竹製ではなく、ここ20~30年で作られた木製(楓製)やプラスチック製の尺八は、中継ぎがほぼ円形に作られているようなので、多少回しても大丈夫だと思います。

~挿し込み方~

上管、下管を連結する場合も、指孔を揃えてまっすぐ挿し込んでください。

× 指孔がずれている

〇 指孔を揃えてまっすぐ挿し込む

下記のようなグリスを中継ぎに塗っておくと、滑りがよくなって外しやすくなるのでおすすめです。