ピアノやギター、管楽器など、多くの楽器と同じように、尺八にもピッチ(基準音)があります。独りで演奏する際、あまり気にする必要はありませんが、箏や三味線、ピアノやギターなどと合奏する場合はピッチを客観的に判断して調整する必要があります。また、尺八のピッチ調整は、他の西洋楽器と違って独特で興味深いものです。今回は、尺八のピッチについてご紹介したいと思います。

~尺八は「442Hz」~

現在制作されている尺八の多くは「A=442Hz」で調律されています。したがって、正しい姿勢、安定した息で吹いた場合「442Hzの音が出しやすい」ということになります。ギターのチューニングは440Hz、ピアノは442Hzなどと言われており、一般的にはピッチを上げていくと音が明るくなるとか、曲が華やかに聴こえるなどと言われています。尺八は他の管楽器と同じように、気温や湿度など環境変化によりピッチが変わりますが、442Hzを基準として、息の量や竹に息を入れる角度を変えて微調整するというやり方で問題ないと思います。ただし、大正、昭和初期に作られた尺八は430~438Hzなど低めに調律されているものがあるため、合奏する際には注意が必要です。

~邦楽界の基準ピッチ~

ヨーロッパのオーケストラでは444Hz~446Hzなど高めだったりするようですが、442Hzが主流のようです。邦楽界(箏や三味線など)でも同様に442Hzが主流です。先日私が出演した演奏会では、当日の朝、一緒に演奏する箏と三味線の先生の控室に行って音を出し、「竹の具合はいかがですか」「今日は442で行きましょうか」などという会話が交わされ、442Hzで調弦してもらうことなりました。演奏会場の気温や湿度、演奏者の体調、それぞれの楽器の状態やバランスを考慮して、今日は441Hz、今日は443Hz、などと基準ピッチを決める、というなかなか理にかなった儀式だと思いました。

~演奏中にピッチを変えられる?~

演奏中でも、竹が顎に当たる角度を変えたり、唇の形、息の量を変えることでピッチを微調整することができます。箏や三味線は調弦という行為が必要になるため、それに比べて尺八はピッチ調整が簡単とも言えます。

箏 ⇒ 柱の位置を変える

三味線 ⇒ 糸巻を回す

尺八 ⇒ 角度や吹き方を変える

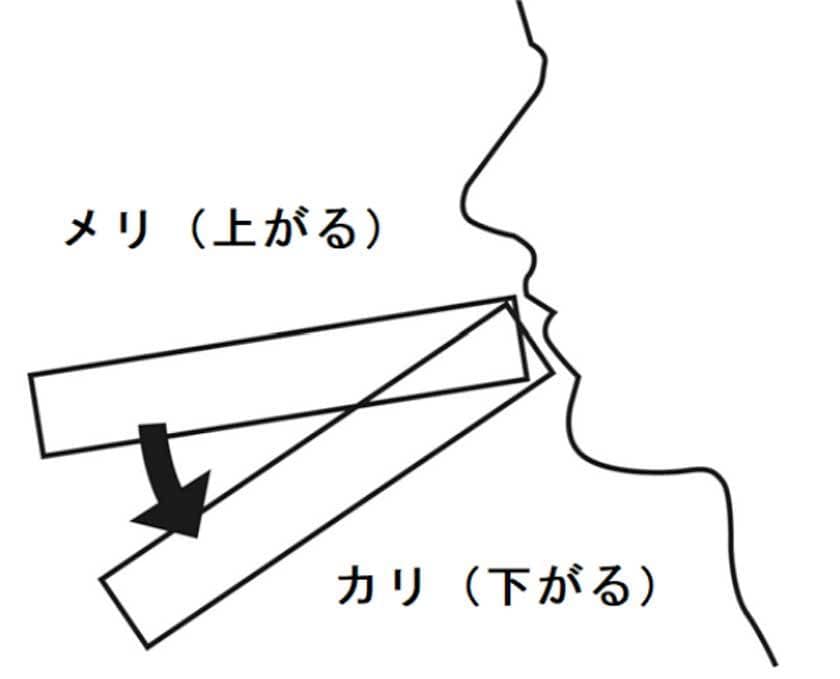

① 角度を変える

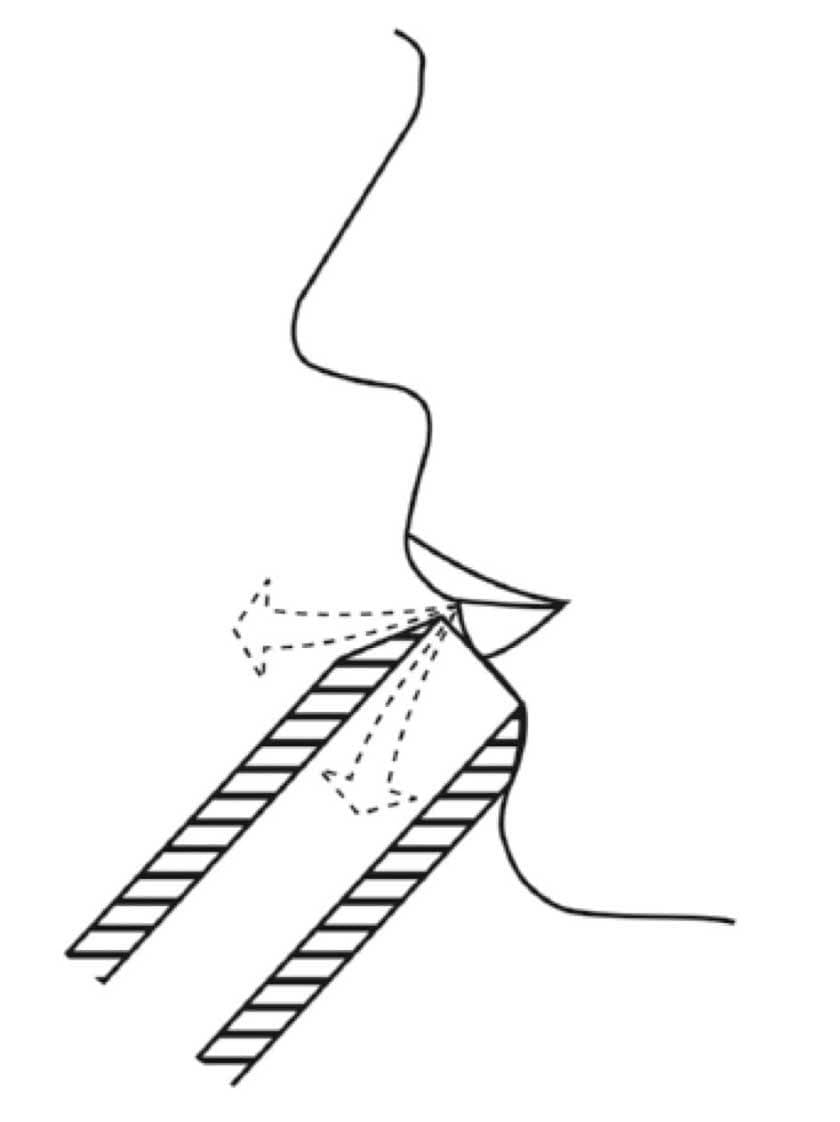

尺八を上に持ち上げるとピッチが下がり、下げて角度をつけるとピッチが上がります。尺八用語で持ち上げる吹き方を「メリ」、角度をつける吹き方を「カリ」と言います。「ちょっと音が低いからカリ気味に吹いて(ピッチを上げて)」というふうに使います。

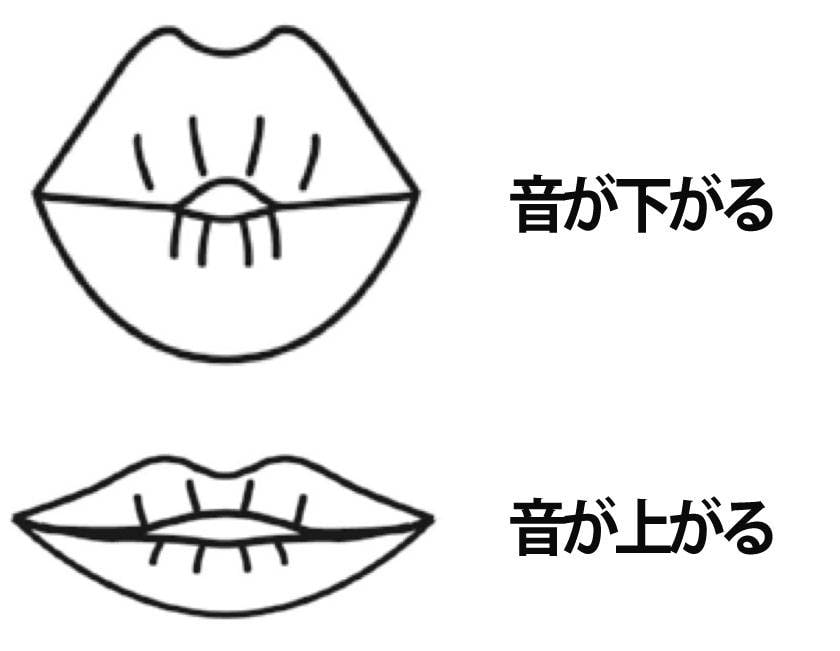

② 唇の形を変える

唇を尖らせて歌口との距離を短くしてゆっくり息を入れる ⇒ 音が下がる

唇を少し横に広げて歌口との距離を長くとり、強めの息を入れる ⇒ 音が上がる

言い換えると、おちょぼ口にすると音が下がり、唇を真横に結ぶと音が上がります。

ピッチを変えるのに一番効果があるのは角度を変えることですが、プロ尺八演奏家の中には、角度を変えなくても、唇の形や息の強弱だけでピッチを調整している方もいるようです。

~おすすめチューナー~

絶対音感がある、という耳に自信がある方でも、わずか1セントのピッチの違いを聴き分けられる方は、そういないと思います。客観的にピッチを測る方法として、チューナーの使用をおすすめします。個人的にはアナログ針のチューナーが視覚的に確認しやすくて良いと思います。

SEIKO / SAT1250JP 和楽器用チューナー

初心者はまずチューナーで基準音を覚え、尺八を持つ時の角度、竹が顎に当たる感触や手の位置、唇の形などを一通り確認してから演奏に入ると良いでしょう。練習時に鏡を見て自分の演奏フォームを見ながら吹くのもおすすめです。ただし、チューナーに頼り過ぎるのもよくないので、周りの演奏を聴いて感覚的にピッチを合わせられるように「耳を鍛える」ことも重要だと思います。