ブログの本題からは外れますが、「ギタリスト(とベーシスト)の人たち」がバイオリンやチェロを触って開口一番おっしゃるのは「フレットが無いからむずかしい」と、これまでに何回このコメントを聞いてきたことでしょう。

「フレットがあれば楽なのに」、「何でフレット打たないの」、「音程取れない」、「フレットレスベースなら弾けるんだけどな」

もう言いたい放題の「ギタリスト(とベーシスト)の人たち」は世界中に多分1000万人はいるに違いありません。

え?ということはフレットを打ったバイオリンを作ると、その1000万人の「ギタリスト(とベーシスト)の人たち」がその楽器を買ってくれるでしょうか?これに気づいた私は今日からそれを作り始めて、10年後にはその名が世界中にとどろいてしまうのでしょうか。絶対にそれは無いでしょう。

妄想から覚めてブログを真面目に書こうとしていますが、「指板」はネタにしにくいことこの上ありません。だからこういうふざけた冒頭になってしまったわけです。クラシカルな話をしようとすれば、アルペッジョーネ、ビオラ・ダ・ガンバはフレットがある擦弦楽器ですし、筆者自身も「Arco Guitar」という弓で弾くギターを試作したことがあります。

これらの楽器にはフレットがあります。ビオラ・ダ・ガンバは現代でも古楽の演奏のジャンルで奏者が沢山いるものの、アルペッジョーネはシューベルトの時代に一時期だけ存在した幻の楽器です。「アルペッジョーネ・ソナタ」という佳曲を残すほどこの楽器に興味を抱いたシューベルト。一説には彼がシュタウファー(製作者)にこの楽器の製作をサジェストした、という説もあるようです。「新しい楽器が新しい音楽を生む」、その典型と言えるでしょう。近年はチェロ、ビオラで弾かれることがほとんどですがここはマイスキーのチェロ、アルゲリッチのピアノ、2人の巨匠の演奏をお楽しみください。

■ F. Schubert - Sonata D 821 "Arpeggione" – Mischa Maisky(cello) Martha Argerich(Piano)

これらの楽器にはフレットが存在しますが、冒頭での「音程取るのが簡単」になるのか、と聞かれたら答えは「NO!!」です。フレットは音程について「一定の限定」を加えるものではあるけれど音程を明解に決定できるパーツではありません。

それがバイオリンの指板にフレットが無い、一番の理由です。

音程とは本来奏者に委ねられるものと言えるのではないでしょうか。

(左)Arco Guitar(2013年頃試作当時の画像 筆者保管品)

(中)Arpeggione(1968年Alfred Lessing の仕様に基づく復元楽器), CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

(右)Viola da gamba(年代不明), CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

このガンバの曲線の感覚……昔の人はどれだけ偉大なのか。溜息が出ます。

さて雑談は終わりにしてこのブログの主題である「廉価なバイオリンで良い音を出す」という点に絞ってバイオリンの指板の状態について少し解説をしてみましょう。

(上)バイオリンの指板 表側(半加工状態 黒檀) / (下)裏側

(左)バイオリンの指板 表側(半加工状態 黒檀) / (右)裏側

黒檀の指板、加工前のものです。黒檀と言っても真っ黒な本黒檀(ほんこくたん)ではなく、縞黒檀(しまこくたん)と呼ばれます。時々これ黒檀じゃないのでは、という方がいらっしゃいますがこれは黒檀です。

ハイポジション側の裏は削られています。

ちなみにこのブログで扱っているPLAYTECH PVN244は着色指板です。

PLAYTECH ( プレイテック ) / PVN244 バイオリン 4/4

PLAYTECH PVN344,PVN544は黒檀の指板です。

PLAYTECH ( プレイテック ) / PVN344 バイオリン 4/4

PLAYTECH ( プレイテック ) / PVN544 アウトフィットバイオリンセット 4/4

■ 指板のR(アール、とそのまま読みます)

ナット側とハイポジション側

バイオリンは弓で演奏しますから、駒にもRがあるように、指板にもRがついています。指板のRは必ずしも駒のRと同じでなければということでもなく、これは調整を行う人のカンによるところが大きいと思います。実際、バイオリン製作学校のテキストや製作を解説した書籍、記事にはバイオリンの指板のR、駒のRを図で規定する記載が見られます。これを基準にして、調整する人が奏者の意見を聞きながら微妙に調整を加えるわけです。

■ 指板縦方向(弦が張られているのと並行の方向)のコンディション

指板の表面はRがついていることは理解できました。では縦方向はまっすぐ、ということでいいのでしょうか。実は弦楽器の指板は「コーニッシュ」と呼ばれる調整がされていることが望ましいと言われています。

「コーニッシュ」私も数十年この単語については由来を調べずにやってきたので、ここで時代の寵児、「Chat GPT」に聞いてみましょう。

筆者質問

「弦楽器で使われる指板のコーニッシュは、指板の表面を凹状に削ることですが、このコーニッシュとは何語で、それ自体にどういう意味がありますか?」

「Chat GPT」解答

このようにラテン語のCorniceに由来する英語Cornishとのことでした。

さてブログ主役のPVN244の登場です。

当て木を当てて指板の縦方向の状態をチェックしています。

さて画像のPVN244の指板の状態は・・・良い?悪い?

この状態ならまず合格と言えるでしょう。

冒頭でも出てきた「ギタリスと(とベーシスト)の人たち」にこの画像を見せると、「順反ってる」80%の人が言うに違いありません。しかしこれは反っているわけではなくて、こういう風に仕上げているのです。

できるだけ簡単に言うと、「指板の表面は縦方向でやや凹状に削られていて指板に隙間が生じるのが望ましい」ということなのです。

この隙間が弦を押さえた時に、余計なビリ付きを逃がして音を良くする、ということなのです。

このコーニッシュについては諸賢の先生方が色んな記事をWeb上でもあげてくださっていますし、公式に出版されているものもありますのでより詳しくお知りになりたい方はさらに踏み込んでお調べになってみても面白いのではないでしょうか。

当初は「これじゃダメなので削って修正します」からの「直りました!」「音が良くなりました~!!」というストーリーにしたかったのですが今回はこの状態なので良しとしましょう。何て楽ちんで手抜きな今回のブログ。というか指板は本当にネタにしにくいのです。

何故なら指板にRがついていて、弦を張る方向というのはそもそも放射状なのに、Rの頂点に定規を当ててみても正しい結果とは言えないのでは?という考え方もあるからです。その辺は「加減で調整する」以外ないのですが。この問題はArco Guitarの試作の時点で苦しみ抜いた課題でした。工学系の技能があればそれに対する正解が計算で出せるのかもしれませんが、ついにこの問題は筆者の能力では解決に至らず、結局ビリ付きを抑えるには「弦高をある程度上げる」以外、方法が見つかりませんでした。

以前WittnerのFinetunePegs取り付けのブログ

⇒ バイオリンのペグ交換【Wittner Fine-Tune Pegsを自分の楽器につけてみた】

⇒ バイオリンのペグ交換【Wittner Fine-Tune Pegsを自分の楽器につけてみた】その2

で使用したドイツ製の楽器の指板の状態も同じように撮影してみました。

(1987年 R.M.Paulus 筆者私物)

結果は……

アウトとまではいかないものの、G線真下付近はもう少し削る必要がありそうです。

このように値段云々ではなく、バイオリン(弦楽器)の指板はコンディションにばらつきがあります。ある程度の幅を持たせた許容範囲でお考えいただいて、ある程度普通に弾ければ問題はありませんのでさほど深刻にならなくても大丈夫ではありますが、ビリ付きがひどかったりする場合は修理を要します。このPaulusはいつか(生きてるうちに!)直します。

さて次回はいよいよ「魂柱」です。ではまた次回に。

バイオリン 入門ガイド

バイオリン 入門ガイド

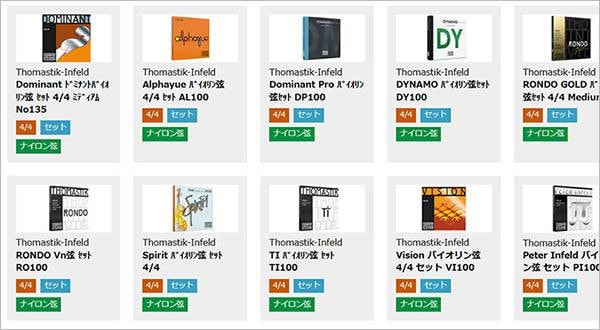

バイオリン弦 セレクター

バイオリン弦 セレクター

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング