みんなの憧れ、モジュラーシンセについて紹介します!

私はこれまで、モジュラーシンセについてはかなり食わず嫌いしていました。しかし、サウンドハウスショールームで実機を試す機会があり、モジュールを組み立てたところ「なんだこの面白い楽器は!!」となりました。一見すると尻込みしてしまうモジュラーシンセについて、その魅力や始め方、楽しむために必要なものなどをご紹介させていただきます。

そもそもモジュラーシンセってなに?

モジュラーシンセサイザーは、個々の音響モジュール(振幅モジュレーション、周波数変調、フィルターなど)を独立して組み合わせることで音を生成するシステムです。各モジュールは通常、独自の機能を持ち、パッチケーブルを使用して相互に接続することで複雑な音響効果や音色を作り出します。

モジュラーシンセの最大の特徴は、柔軟性と拡張性です。ユーザーはモジュールを自由に配置し接続することで、自分だけの音楽制作環境を構築できます。また、モジュール間のパッチングによって予測不能なサウンドや新しい音楽表現を生み出せるのも大きな魅力です。一方で、その複雑性から操作が煩雑であり、初心者にとっては学習コストが高いとされています。パッチングによる音作りは直感的ではなく、時間と忍耐が必要ですが、その分、独創的で個性豊かなサウンドを生み出すことができます。

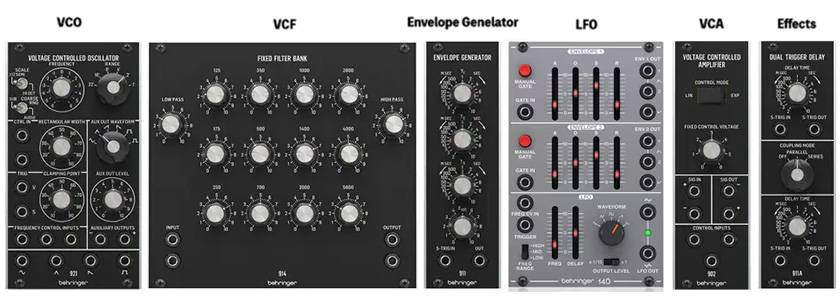

まずは上記画像の通りアナログシンセに活用される6つのモジュールを試すことをおすすめします。

それでも難しい方には、シンセサイザーの音が出る原理3原則VCO、VCF、VCAの3つを用意してもらえれば、すぐにでもシンセサウンドを作成することができます。

モジュラーシンセに必要なもの

モジュラーシンセには電源の供給及びセットをするユーロラック、モジュール同士をつなげるパッチケーブル、それぞれ利用するモジュールを必要とします。

ユーロラック(システム)のサイズ

小型システム(60HPなど)

- 用途:

- 卓上で使用するのに適しており、家庭での音作りや小規模なパフォーマンスに最適です。コンパクトで持ち運びも便利です。

- メリット:

- コンパクトでコストが抑えられ、初心者にも適しています。限られたスペースでの使用や、特定のサウンド実験に最適です。

- デメリット:

- モジュール数が少なく、音作りの選択肢が限られます。また、拡張性が低い場合もあります。

中型システム(84HP〜104HP)

BEHRINGER ( ベリンガー ) / EURORACK 104

- 用途:

- 多くのモジュールを組み合わせることができ、音楽制作やライブパフォーマンスに対応できます。一般的なサイズで多くのユーザーに適しています。

- メリット:

- 十分なスペースで音作りの選択肢が広がり、コストパフォーマンスも良好です。比較的安定したパフォーマンスが可能です。

- デメリット:

- サイズが中程度で持ち運びには少し不便。重量が増し、取り扱いがやや難しくなる場合があります。

大型システム(208HPなど)

BEHRINGER ( ベリンガー ) / EURORACK GO

- 用途:

- 複雑な音作りや大規模なライブパフォーマンスに適しています。多くのモジュールを組み合わせることができて、プロフェッショナルな用途に向いています。

- メリット:

- 音作りの自由度が高く、多機能なモジュールを組み合わせることで幅広い音楽表現が可能です。

- デメリット:

- サイズが大きく重いため、持ち運びが難しいものもある。コストも高くなるため予算に注意が必要です。セットアップや管理が複雑になることもあります。

普通のシンセサイザーとの違い

音量の違い

モジュラーシンセは音量が非常に大きく、アウトプットモジュールでラインレベルに調整する必要があります。また、他のシンセやエフェクターのラインレベルをモジュラーレベルに持ち上げるためのプリアンプモジュール(インプットモジュール)も場合によっては必要です。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 305 EQ/MIXER/OUTPUT

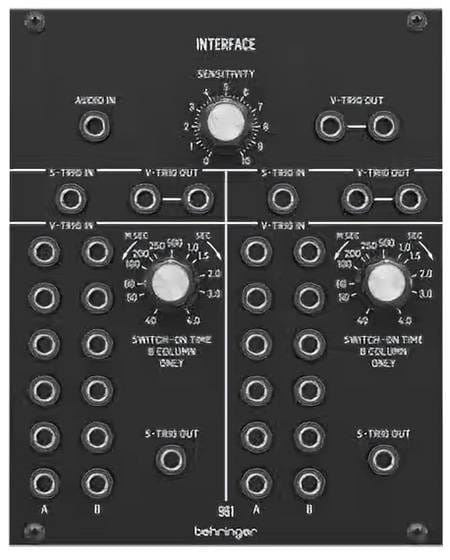

MIDIとCV/GATE

普通のシンセやDAWではMIDI規格を使用しますが、モジュラーシンセではCV(制御電圧)とGATE(トリガー信号)を使用します。CV/GATEは電圧で音階やパラメータを制御し、テンポの同期にはクロック信号を使います。MIDIからCV/GATE/CLOCKに変換するモジュールもあり、DAWやグルーヴボックスなどとの連携も行えます。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 961 INTERFACE

シーケンサーの特殊性

モジュラーシンセのシーケンサーは、一般的なDAWやグルーヴボックスのシーケンサーと異なり、単体での動作が難しいことがあります。CVシーケンサーとGATEシーケンサーが別々になっている場合もあり、スケールにこだわらないことが一般的です。モジュラーのシーケンサーは制約が多く、その分独特なフレーズやサウンドを生み出すことができます。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / CLOCKED SEQUENTIAL CONTROL MODULE 1027

モジュラーシンセ電源

バスボードに基板状のものやケーブルで電圧を分岐するフライングバスボードがあり、それぞれのモジュールをリボンケーブルで接続し電源を供給します。リボンケーブルは接続の向きがあり、通常は-12Vに合わせて接続することで電源の誤接続を防ぎます。誤って接続すると、モジュールが故障する場合もあるのでご注意ください。

Tiptop Audio ( ティップトップオーディオ ) / Zeus Passive Bus Board

必要最低限のモジュール

基本的にはオシレーターモジュールさえあれば音の発音は可能ですが、アナログシンセサイザーの基本として必要なモジュールをそろえておくことをお勧めします。

アナログシンセサイザーは音の3原則に従い、音色、音程、音量すなわち、オシレーター、フィルター、アンプが必要とされているといわれています。

また、モジュラーシンセとしては、音のリズムを作るシーケンサーモジュール、他のシンセなどとの音量の調整を行うアウトプットモジュール、オシレーターやフィルターの動きを調整するエンベロープモジュールなども備えておくと対応の幅が広がるかと思います。

それぞれのモジュール

モジュラーシンセにはさまざまなモジュールがあり、主なものとして以下があります。

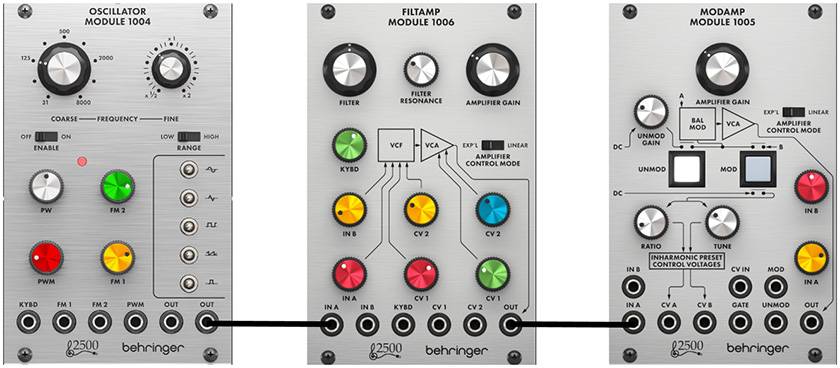

オシレーター(Oscillator)

音を生成する基本的なコンポーネントです。異なる波形(サイン波、矩形波、三角波、ノコギリ波など)を生成し、周波数や振幅を調整することで多様な音色を作ります。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 921B OSCILLATOR

- サイン波(正弦波):

- シンセサイザーにおける最も基本的な波形で、滑らかで均一な周期的振動を持つ波形です。

- 矩形波(Square):

- 特定の周期で波形が急激に上昇し、また急激に下降することで、長方形のような形状をしています。

- 三角波(Triangle):

- 波形が均等に上昇し、次に均等に下降することで、三角形のような形状になります。

- ノコギリ波(Sawtooth):

- 波形が一定のスロープで上昇し、急激に急降下する形状をしています。上昇部分が直線的で、下降部分が急速に落ちるため、ノコギリの刃のような形に見えます。

フィルター(Filter)

音の周波数成分を調整します。主にローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップの4種類があり、それぞれの周波数帯域を強調したり減衰させたりします。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 923 FILTERS

- ローパスフィルター(LPF):

- 指定したカットオフ周波数以下の音を通過させ、それ以上の周波数を減衰させます。これにより音が柔らかく、丸みを帯びた印象になります。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 904A VC LOW PASS FILTER

- ハイパスフィルター(HPF):

- 指定したカットオフ周波数以上の音を通過させ、それ以下の周波数を減衰させます。これにより音がクリアで明瞭になります。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 904B VC HIGH PASS FILTER

- バンドパスフィルター(BPF):

- 特定の周波数帯域のみを通過させ、それ以外の周波数を減衰させます。特定の音色を強調するのに適しています。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / MULTIMODE FILTER / RESONATOR MODULE 1047

- バンドストップフィルター(BSF):

- 特定の周波数帯域を減衰させ、それ以外の周波数を通過させます。特定のノイズや不要な成分を除去するのに使われます。

フィルターにはカットオフ周波数やレゾナンス(共鳴)を調整する機能があり、これにより音色の変化をさらに細かく制御できます。フィルターは音作りにおいて非常に重要で、音楽制作やサウンドデザインに多様な表現を可能にします。

アンプ(Amplifier)

音の振幅(音量)を制御するためのコンポーネントです。具体的には、オシレーターやフィルターからの音声信号を受け取り、その信号の強さを調整して出力します。アンプは音のダイナミクスや表現力を大きく左右する重要な要素です。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 100 Series 130 DUAL VCA アナログデュアルVCAモジュール

エンベロープ(Envelope)

音の時間的変化を制御します。一般的にはADSR(アタック・ディケイ・サステイン・リリース)エンベロープが使用され、音の発音の特性を細かく調整できます。

エンベロープはオシレーター、フィルター、アンプに接続することで、それぞれの要素の時間的な変化を制御し、音の表現力を豊かにします。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / DUAL ENVELOPE GENERATOR MODULE 1033

- アタック(Attack):

- 音が発音されてから最大音量に達するまでの時間を設定します。短いアタックタイムは鋭い音を、長いアタックタイムは柔らかい音を作ります。

- ディケイ(Decay):

- 最大音量に達した後、音がサステインレベルに減衰するまでの時間を設定します。ディケイタイムが短いと音がすぐに減衰し、長いと徐々に減衰します。

- サステイン(Sustain):

- 音が持続する間の音量レベルを設定します。アタックとディケイの後、音がどれくらいの音量で持続するかを決定します。

- リリース(Release):

- 音が停止する際の減衰時間を設定します。リリースタイムが短いと音が急に消え、長いと徐々に消えていきます。

モジュレーション(Modulation)

音のパラメータを変調します。LFOやエンベロープを使用して、音色に変化を加える役割を担います。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / MULTIMODE FILTER / RESONATOR MODULE 1047

シーケンサー(Sequencer)

音のパターンやリズムを作成します。モジュラーシンセのシーケンサーは特にユニークで、シーケンスの長さや機能が異なります。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / 960 SEQUENTIAL CONTROLLER

エフェクト(Effect)

音にディレイ、リバーブ、ディストーションなどの効果を追加します。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / SPACE FX

まとめ

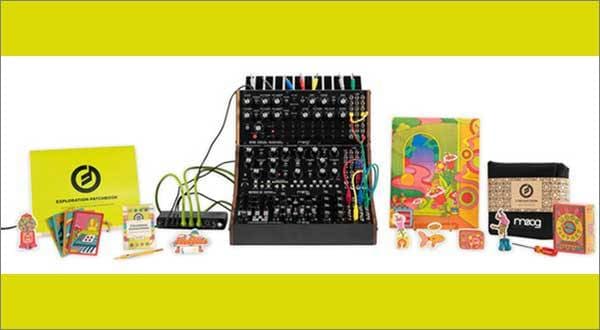

このように、モジュラーシンセはアナログシンセに活用されるさまざまな機能をモジュールとして自分の好みにカスタマイズすることや、足したり減らしたりすることで独自の音作りを行うことができるシンセサイザーです。

ご紹介したほかにも、モジュレーターやコントローラーなど、さまざまなモジュールや混合モジュールなどもあり、同様の効果のモジュールでもメーカーによって違うなど、探求し始めるとキリが無いような世界です。

シンセが大好きで音作りや楽器遊びには何時間でもかけられるという方には本当におすすめのジャンルです。これを機にはじめてみたいという方は、まずはアナログシンセにのっとり、オシレーター、フィルター、アンプ、インアウトのモジュールを用意し、自分の世界を広げてみてください!!

961 INTERFACE

961 INTERFACE EURORACK GO

EURORACK GO MS-CABLE-YL

MS-CABLE-YL

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH 鍵盤特集

PLAYTECH 鍵盤特集

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

ケーブル購入ガイド

ケーブル購入ガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座