主に設備系パワーアンプや、ハイインピーダンス対応スピーカーに採用されていることが多いユーロブロック接続。今回はそのユーロブロックに関する記事となります。

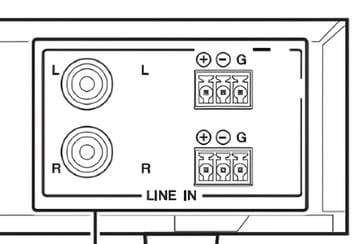

呼称はユーロブロックと呼ばれることが多く、下記のような外観のものが多く見られます。

ユーロブロック

厳密には、レセプタクルと挿し込み端子が分割されているターミナルブロックのことを指しますが、一般的に広くターミナルブロックと呼称する場合もあるようです。

ユーロブロックはその名称のとおり、ヨーロッパ形式の接続端子ということですが、その源流はドイツの現フェニックスコンタクト社のエンジニアが1920年代に発案したDINレール用の絶縁端子台とも言われています。

約100年も前に発案されたものが、形を変え音響の分野でも活用されるようになったということのようです。

サウンドハウスで販売している製品のなかで、ユーロブロック接続を採用している機器を少し紹介します。

ユーロブロック接続が採用されている機器

LINE入力端子に採用されています。

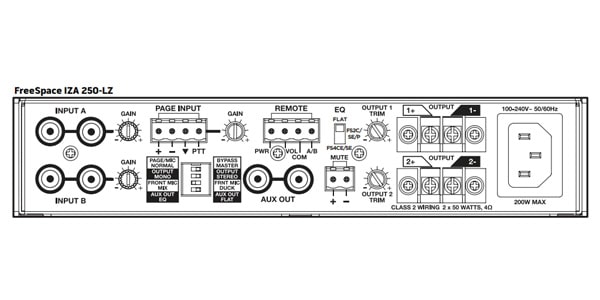

INPUTとREMOTE、MUTE端子でユーロブロックが採用されています。

入力端子/THRU端子に採用されています。

このように、実際の製品を見てみると、複数の用途で活用されていることが分かります。

ユーロブロックを使うメリットは何でしょうか。

配線、裸線接続を入れ替えたりする場合、毎回裸線を入れ替える作業は面倒ですよね。

そのため、予めユーロブロックに配線を挟み込むことで、ブロック端子の抜差しのみで、入れ替えができます。またユーロブロックを使用することで、配線同士の接触(ショート)や誤配線によるトラブルを回避することができます。

さらにケーブル端子の処理の一工夫として、フェルール端子を使用することで、より安全に使いやすくすることが可能です。

フェルール端子

専用の圧着工具もあるので、誰でも簡単に装着することができます。

圧着処理をした状態で、ユーロブロックへ接続すると、より簡単に確実接続ができるようになります。

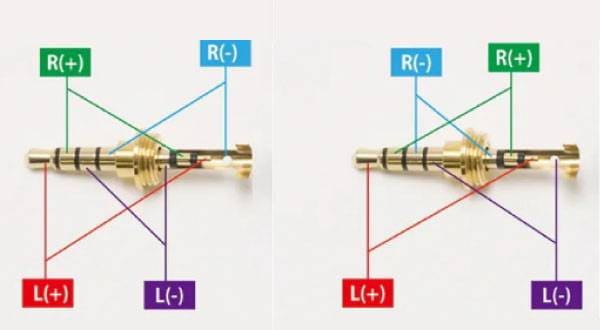

ユーロブロックのピンアサイン

基本的には、機器のレセプタクル側、受側にどの端子がどの信号を受け持つか表示してあります。機器毎の取り扱い説明書に従い、ピンアサインを間違えないよう接続することが大切です。

マイク用XLR端子の接続ですと、「+、-、G」という表示があります。

他にも「H、C、G」等と表示されていることもありますが、「HOT、COLD、GND」の略式表示です。

これに限らず、さまざまな用途で使用されるため、機器毎の表示をしっかり確認して接続するようにしましょう。

参考になりましたら幸いです。

スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル

スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル

パワーアンプの定番 Classic Proのおすすめモデル

パワーアンプの定番 Classic Proのおすすめモデル

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スピーカーユニット交換

スピーカーユニット交換

YAMAHA パワードスピーカーラインナップ

YAMAHA パワードスピーカーラインナップ

スピーカーとパワーアンプの選び方

スピーカーとパワーアンプの選び方