「バランス接続」と「アンバランス接続」という言葉は、楽器やオーディオ機器を触ったことがある人なら誰しも聞いたことがあるかと思います。

聞いた時はなんとなく、バランス接続は安定していてハイエンドなのかな…というイメージを持ちますよね。(私がこの言葉と初めて出会ったときはそんな感じでした。)

でも、その仕組みを紐解いていくと、「バランス接続」という名には納得の意味や機能があるのを知れます。今回、このブログではバランス接続について解説していきます。

■ バランス接続とは

バランス接続(balanced line)は日本語にすると平衡接続と書きます。

まずケーブルの中身から説明すると、シールド線に包まれた2本の銅線が入っています。

シールド線がGND(グランド)、2本の銅線はそれぞれHOT(ホット)、COLD(コールド)と分けられています。

おおざっぱに説明すると、GNDは0V(グランド)となり、HOTには正相の電気信号、COLDには逆相の電気信号が流れています。

・電気信号の位相について

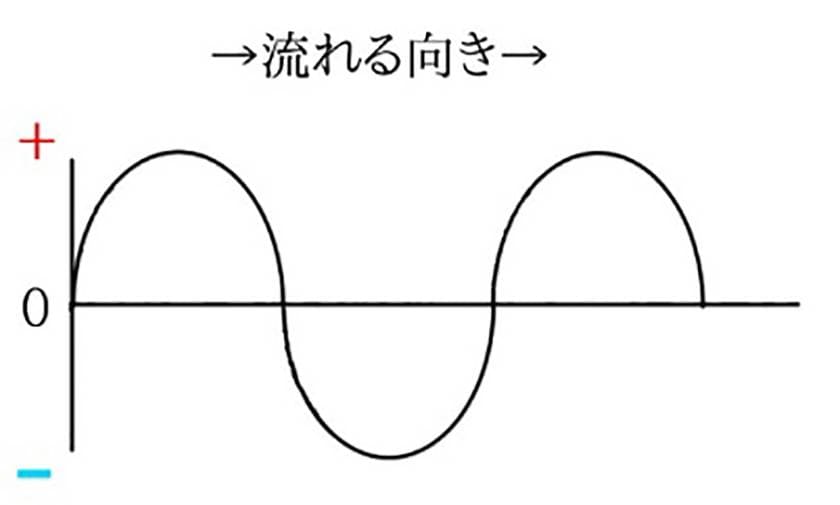

ケーブルには電気信号が流れており、波のように高くなったり低くなったりを繰り返して流れます。この波の周期を位相といいます。

図にするとこのような感じです。

波が大きいほど音が大きく、幅が狭いほど音が高くなります。(中学理科で習う振幅と振動数の関係ですね)

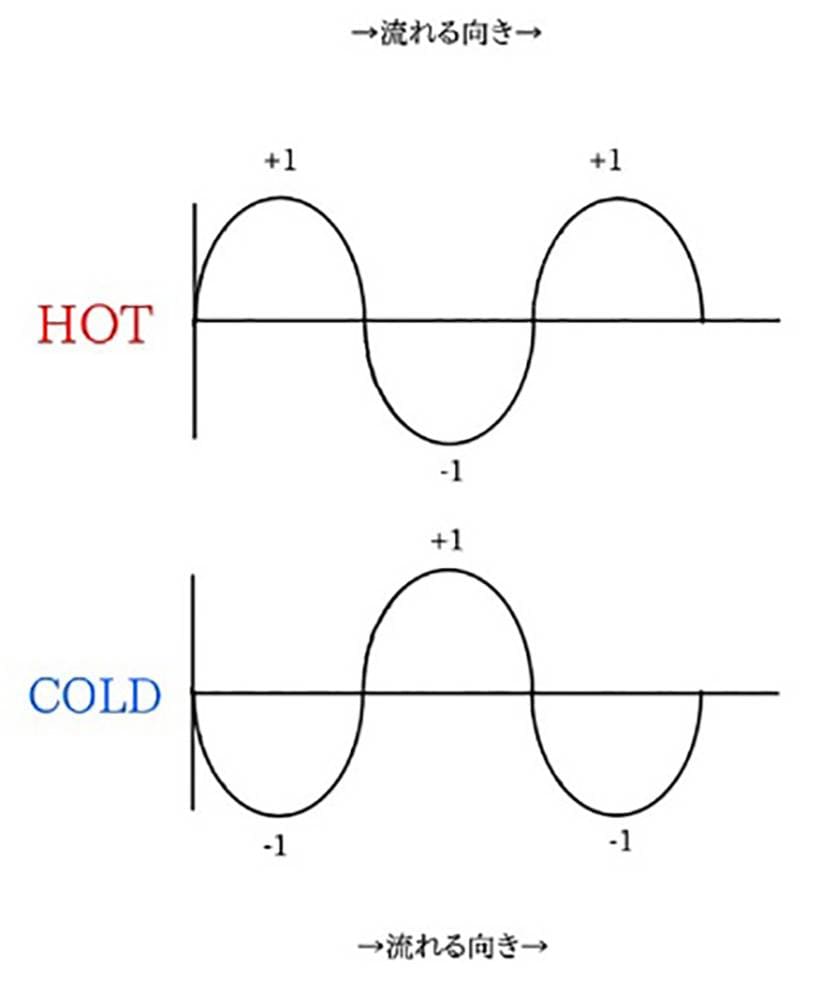

バランス接続の場合、マイク等から入った音声は電気信号となり、HOTには正相、COLDにはその逆の向きの逆相で信号が流れます。

HOTを+1としたとき、その場所でのCOLDは-1となっており、つり合いが取れていますね。これが平衡接続の名の由来です。

■ GNDって?

HOT、COLDに電気信号を流すのなら、GNDってなんのためにあるの?

と思います。

GNDは電気を流すための役割を持っています。

電気は高いところから低いところに流れる性質を持っており、低い場所がなければ流れることができません。

一番低い場所としてGND(0V)を持つことで、電気を流すことができるのです。

■ バランス接続の仕組み

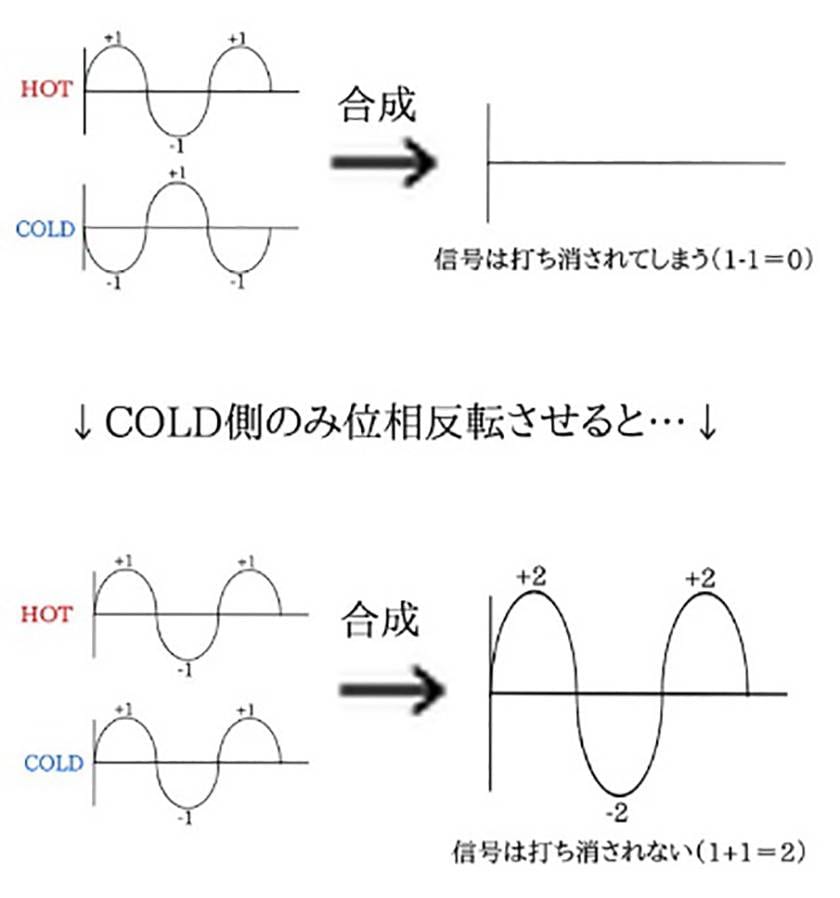

マイク等から流れてきた信号を、ミキサー等でCOLD側のみ信号を反転させてミックスさせ、信号として使用しています。

(もし、HOT、COLDの信号をそのままミックスさせてしまうと+の波と-の波がぶつかり合い、波の高さが0となってしまうため、バランス接続には位相反転装置が必要となります)

■ バランス接続がノイズに強いわけ

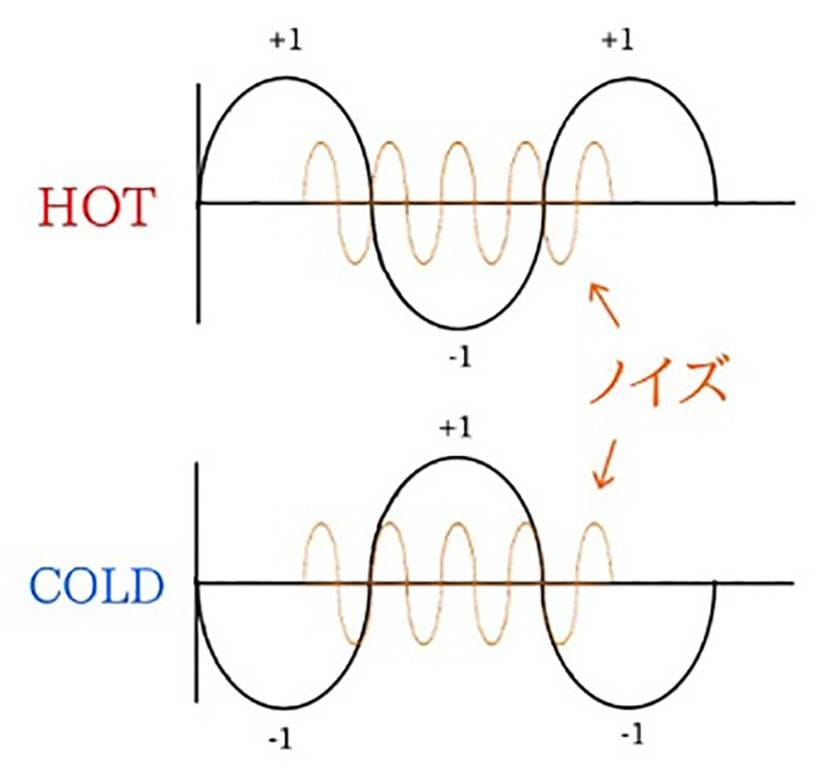

ケーブルは長くなればなるほど、途中で電磁波の影響などを受けてしまい、信号にノイズが混入してしまいます。

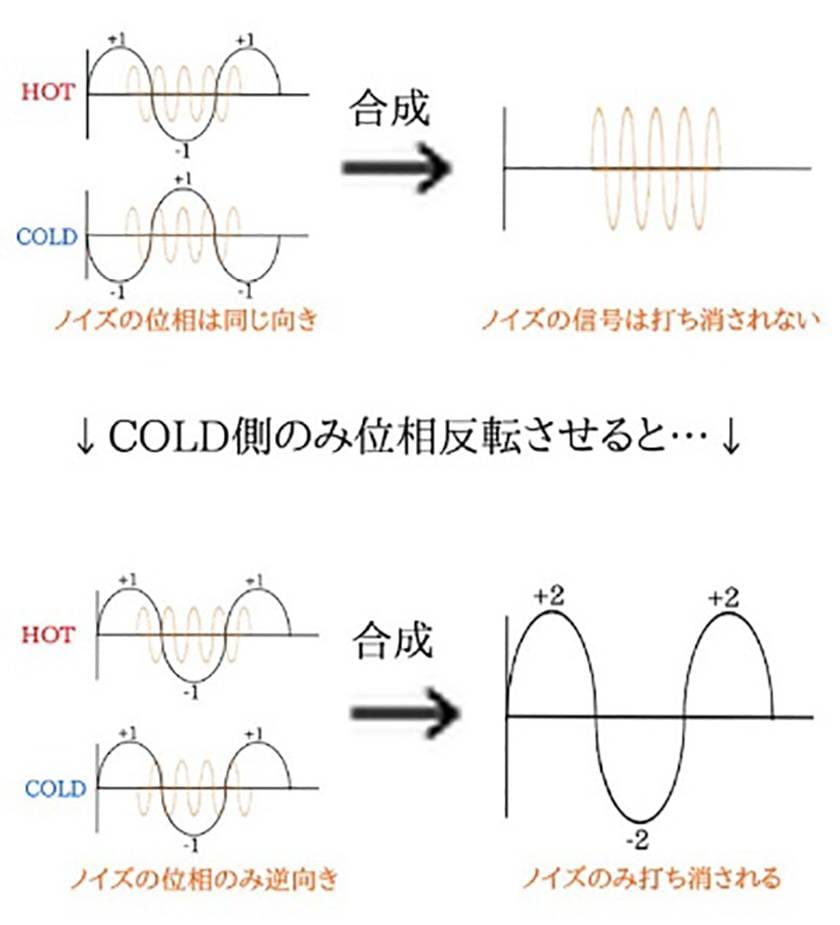

バランスケーブルの特長としてHOT線とCOLD線に混入したノイズは同じ向きの位相で流れていきます。

※実際の波形とは異なります。

(見やすいように音声とノイズの位相を分離しています。)

例えば、ケーブルの途中でこのようにノイズが混入したとします。

COLD側のみ位相を反転させると、ノイズの位相のみが逆向きとなります。

そうして合わせることでノイズの信号が打ち消し合い、ノイズのみ除去できるというわけです。

■ まとめ

バランス接続は信号の位相を利用し、ノイズを消しています。

非常に画期的な仕組みで、先人方の技術は偉大だなぁと感じたりします。

今回、バランス接続についてのみ触れていきましたが、次回以降アンバランス接続について書いていけたらと思います。

CLASSIC PRO こだわり商品特集

CLASSIC PRO こだわり商品特集

サウンドハウスはアプリでさらにお得に!

サウンドハウスはアプリでさらにお得に!

コンデンサーマイクとは

コンデンサーマイクとは

マイクケーブルの作り方

マイクケーブルの作り方

ワイヤレスマイクロホン

ワイヤレスマイクロホン

ワンランク上のボーカルマイク選び

ワンランク上のボーカルマイク選び