日本の音楽シーンにおける80年代は、さまざまな音楽にスポットが当たる時代だったと思う。「80年代」という言葉で音楽シーンが括られる一方で、70年代のマイナーなロック・シーンを見つめ直す時代でもあったと思う。少なくとも私の周りでは、そういう動きが活発だった。洋楽といえば、アメリカやイギリスのアーティストがメインで紹介されていた中、70年代ヨーロッパ圏の音楽をキング・レコードが廉価盤で紹介した。ヨーロピアン・ロック・コレクションがそのひとつだった。

イタリア、フランス、ドイツ、スペインなどのロック・アルバムを80年(正確には79年)から83年までの間に70枚近く紹介。そのどれもが個性的で、イメージでしか知らない国(笑)の音楽シーンを勝手に垣間見たと思ったものだ。廉価盤といってもレコードは高価だ。偶然、音楽好きの仲間がそのコレクションに興味を持ち、それらを手分けして購入、貸し借りをした。

その中でも、オーケストラと共演したニュートロルスやオザンナ、アレア、そして今回取り上げるバンコ・デル・ムトゥオ・ソッコルソ(以下バンコ)などは強烈な個性を持っていた。そのほとんどのバンドは70年代に消えてしまったので、レコードを聴くことでしか追体験できないのだが。

90年代に入ると、なんとそれらのバンドが再結成をしはじめる。中には、細々と活動していたバンドが原点回帰をして70年代のスタイルを披露するまでに。「バンコが来る!」。その情報が広まった96年頃はインターネットの手前、パソコン通信だった。今、思えば凄いことだが、そこで「自分に何か出来ないか?」という運命共同体みたいな動きが起こった。「機材を用意できないか?」「運転手になってくれる人はいないか?」「宣伝をしてくれる人はいないか?」挙句の果てには「食事の面倒を見てくれる人はいないか?」そこにたくさんのファンが動き出した。私も勢いで「宣伝しましょう!」と名乗りを上げた。もちろん、そんなコネクションなんかない。手当たり次第、音楽系雑誌社に電話して「バンコが来日するので宣伝させて欲しい。記事は私が書きます」とプレゼンテーションを行なった。その中で「1ページなら」と承諾してくれた出版社が現れた。「これは占めた!」とばかりに「○○社にも掲載されるのですが」という言葉をつけて他社に再売り込み。結果3誌にバンコの来日紹介が掲載されることに。

そこから夢のような日々が続く。掲載が来日公演後になってしまう音楽誌が気を使ってくれて直接メンバーへの取材を手配してくれたのだ。イタリア語→英語→日本語という2人の通訳を交えて、時には彼らの歌を目の前で歌い、舞い上がりながら聞きたいことはすべて聞いた。80年代の低迷期は何をやっていたのか?などストレートな質問には、「売れる曲を作れとレコード会社に指示されていたよ。心のない音楽はプラスティック・ミュージックだ」と自身の音楽を嘆いていた。

翌日、来日公演は始まった。たった2日の公演だったが、現役の音だった。不覚にも、曲によってはボロボロと涙が出てしまった。それは私だけではなかった。オーケストレーションを駆使した複雑で美しい楽曲に、巨漢のボーカリスト:フランチェスコ・ディ・ジャコモのオペラチックな歌唱が乗る。時には叙情的に、時には攻撃的に。凄い音楽だった。そんな贅沢な時間を体験したのは、渋谷のライヴハウスだった。

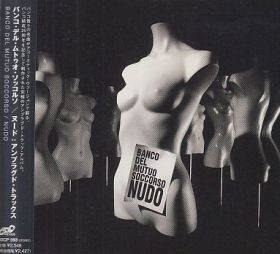

日本で先行発売されたバンコのアルバム『NUDE』

コンサートが終わり気の抜けていた頃、レコード会社のディレクターから電話があった。来日時の取材がとても楽しかったので、ぜひバンコの新作ライナーノーツを書いて欲しいとのこと。これにはさらに舞い上がった。この一連の執筆活動から、なんちゃって音楽ライターの道がスタートする。それもあって、個人的に今でも忘れられないコンサートとなっている。

その後、バンコは70年代の名曲群と共に再度脚光を浴びることに。アメリカで行なわれたプログレッシヴ・ロックのフェスティバルでトリを務めるまでになった。日本にもその後、3回来日する。最後の来日は2014年になるはずだった。メンバーの年齢を考えると、これが最後だろうと思った。が、その2ヵ月前、ボーカリストが交通事故に遭い急死する。そして来日公演は中止となる。主催者側は延期と公表していたが、それはありえなかった。さらに翌年ギタリストも亡くなり、唯一のオリジナルメンバーであるキーボーディストは脳梗塞で倒れ生死を彷徨った。バンドは終焉を迎えたと思われた。現在、キーボーディストはリハビリから回復し、新生バンコを率いて活動を再開している。メンバーも一新され、その音楽は日本で観た彼らの音楽とは違うものになってしまった。