今回は書評も含めてお届けします。

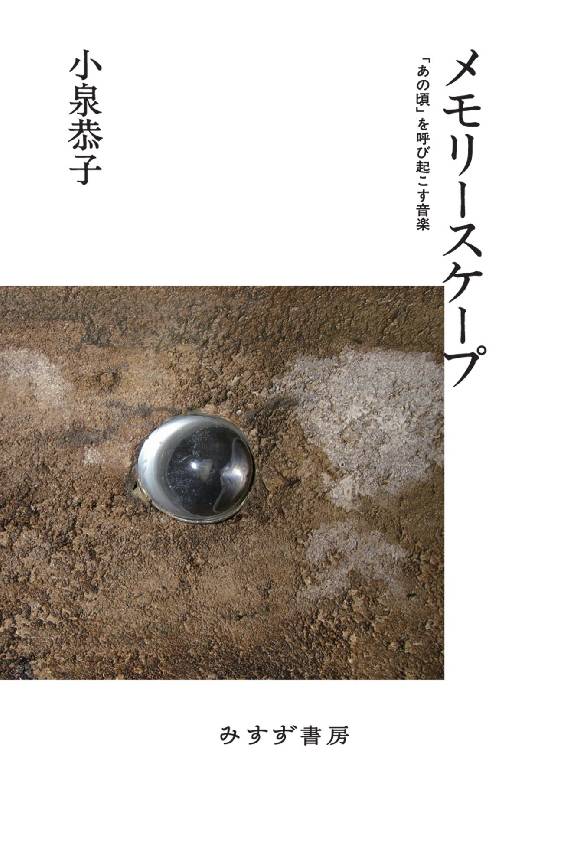

メモリースケープ / 小泉恭子 (みすず書房)

ある音楽を聴くと、特定の風景や想い出がフィードバックしてくることはないだろうか?音楽仲間が集まりこの話をすると、意外にも同じ経験・体験をしていることが多い。また、その経験は10代の感受性豊かな時期へのフィードバックに限定される。「この音楽を聴くと、あの頃を思い出しちゃう」というノスタルジーや懐古主義から成るよくある話とは異なり、自ら思いもよらず「あれ?なんでこの曲を聴くと、あのシーンを思い出してしまうのだろう?」と記憶の奥底を照らすスイッチとなるような体験である。この現象について個人的分析をすると、感受性豊かな10代の頃は、たくさんの刺激を日々吸収する。その刺激の中にその時聴いた音楽も、もちろん存在しているわけで、それらが一緒くたになって記憶に刻まれているからではないか?

この答えの見えないモヤモヤに答えてくれた本があった。それが「メモリースケープ」だ。ここでは音楽が引き金になって呼び起こされた記憶から、さまざまな動きやコミュニティーが現れるまでを事例と共に取り上げている。そして、音楽から特定の記憶が呼び起こされるという話も。例えば、学生時代、修学旅行でバスガイドの歌声に魅了された年配の方が、当時の歌を聴くと「あの頃は、恥ずかしくて一緒に歌えなかった」という記憶が呼び起こされるという。同時にバスガイドさんへの憧れの気持ちも。その記憶は旅行会社を動かし、当時のバスガイドさんを集め、昔ながらのバス旅行が再現された。結果、車輌を増やすほどの盛況だったという。その他、映画のサントラ盤の話は興味深い。1950年当時の映画のサウンドトラックは、スコアを起こし直して日本独自で制作されたものが多いという。それは吹き替えを行う際、音楽のトラックを差し替えられなかったからだ。なので、当時映画を観た人は、後に発売されるサントラに疑問を唱えた。「自分の聴いたものと違う」と。そんなサントラ音源を聴いて昔を懐かしむコミュニティーが生まれた。これも音楽を聴くことによって映像が呼び起こされる一例ではないだろうか。音を聴いたことによって景色などの記憶が蘇ることを「サウンドスケープ」と呼ぶ。和訳をすれば「音風景」。素敵な響きだ。

「サウンドスケープ」からムーブメントへ移行した流れは、他にもある。フォーク酒場やロック・セッション、昨今のオヤジバンドブームもそうだろう。根底には、昔聴いた音楽とそれによって呼び起こされる記憶がある。その記憶は「あの頃には歌えなかった・演奏出来なかった」という懐かしい記憶と共に悔しさの記憶だったりする。「今なら、当時好きだった音楽が演奏できる!」という昔の自分への挑戦から、その記憶を無意識に共有しようというコミュニティーが生まれる。もちろん単純に「楽しい!」もあるのだが。そのきっかけになった音楽があるはずだ。

私には、今でも途切れない「音風景」がある。Led Zeppelinの「Ten Years Gone」を聴くと、中学生の頃、大好きだった女の子を想いだす。その子とこの曲には何の接点もない。ただ、交換日記を行っただけで終わった淡い想い出は、この曲の持つノスタルジックな雰囲気にマッチし、自分の中では彼女を呼び起こすスイッチとなっているようだ。