■ ノーチラスEP-1にかけるシミュレート エフェクターの検証

コルグのワークステイション・シンセサイザー「ノーチラス」の探求リポート、エレピ遍(内蔵エフェクト)のパートⅤです。

前回 はノーチラスEP-1のローズピアノに付帯しているエフェクト機能についての検証をしました。

ローズピアノの年代ごとに異なるエフェクト機能を見事にシミュレートしたノーチラスの奥の深さ、それを作り上げた製作者のこだわりには舌を巻くばかりです。

今回も内蔵されたエフェクトの数々からそのスピリットを実感することができます。

KORG ( コルグ ) / ノーチラス NAUTILUS-61

■ エレクトリックピアノには欠かせないエフェクター

ギタリストの足元には一体何に使うんだ?と思う程の沢山のエフェクターが並んでいます。

ディストーション、フェイザー、フランジャー、コーラス、ファズ、ワウワウ、コンプレッサー、デジタルディレイなどなど。中にはディストーションやフェイザー、コーラスは異なるものが2台なんてこともあります。ここにボリュームペダルやチューナーも加われば、かなりの重さであり大きさです。

ギタリストのエフェクター好きは音への飽くなき想いがそうさせるのかもしれません。エフェクターも入り込んでいくと迷宮、沼状態になります。

私のエフェクターへの考え方は「生音が一番大切」という想いからシンセサイザーにはディレイ、オルガンにはリバーブくらいしかかけません。

学生の頃、トッド・ラングレンズ・ユートピアのコピーをしていた時にはフランジャーが大流行り。キーボーディストのロジャー・パウエルがシンセサイザーにフランジャーをかけていたのを真似し、BOSSのフランジャーをローランドのSH-5にかけていました。取り入れたのはその位です。鍵盤楽器だけでも重いのに更に余分なシールド、ディレイマシン、フランジャーを用意するのは面倒でした。

しかしローズピアノだけは別でした。リチャード・ティーのあの音に影響を受けたからです。

今ではシンセサイザーにディレイやフェイザー、フランジャーなどは内蔵されています。シールドを介してのSNの悪さもなく、便利な時代になったものだと思います。

■ リチャード・ティーが愛したエフェクター、永遠の名機検証

それではノーチラスのEP-1に付帯しているエフェクト機能の設定プロセスをご紹介します。

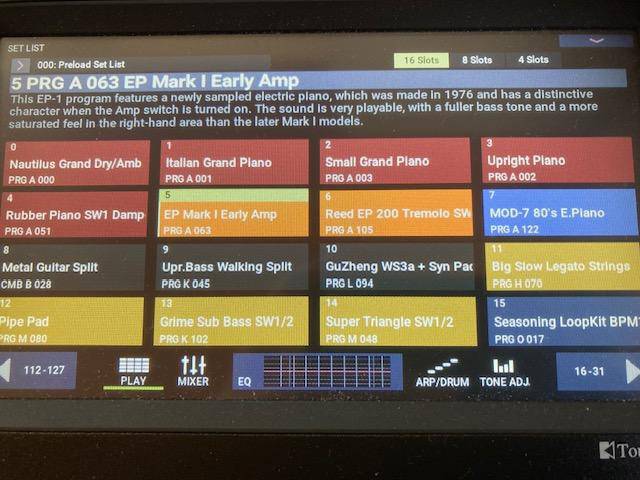

ノーチラスに搭載されている音源の呼び出し方は画面1のディスプレイ画面のセットリストからEPと表示されている5のTineタイプ(ローズピアノ音色)EP MarkⅠEarly Ampのエレピ音をタップ。

ノーチラスディスプレイTineタイプ音色 選択されているのはEP MarkⅠEarly Amp(画面1)

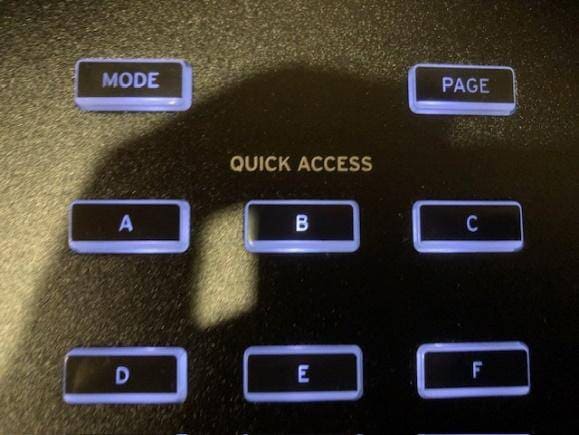

画面2のクイックアクセス・ボタンのMODEボタン(左上)を押します。階層に入っていくときには、このモードボタンから始まります。

クイックアクセスボタン MODEボタンは左上(画面2)

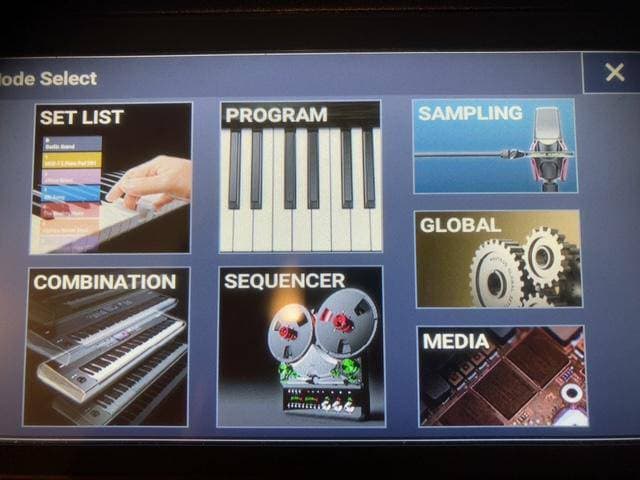

画面3のモードセレクトより、上部中央のPROGRAMボタンをタップ、エレピ音源画面を出します。

モードセレクト(画面3)

■ Tine EPⅠ Lateタイプ( ローズピアノ音色)内蔵エフェクター・セッティング

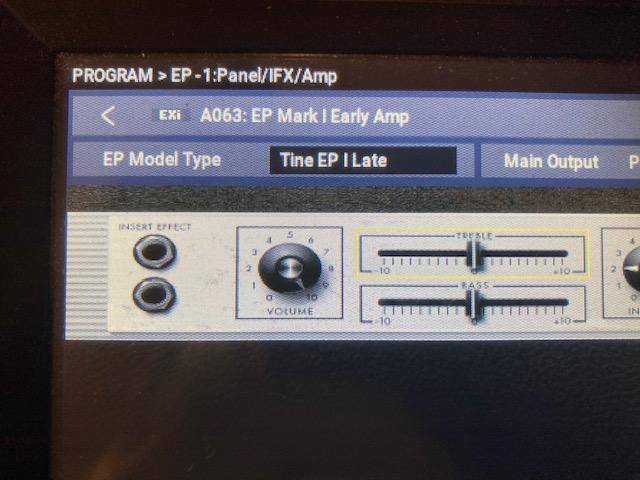

1. Tine EPⅠ Late エフェクト系の画面

今回も前回同様、私が所有していたローズMarkⅠ後期タイプのノーチラスにおける内蔵エフェクターの接続法などのセッティング方法です。

2. Tine EPⅠ Lateタイプ、エフェクター入出力端子画面

一番左側はエフェクターをかけるためのINSNRT EFFECT端子。IN(上側)、OUT(下側)。

実際のローズピアノはローズ側のINにエフェクターOUT側からのシールドを入れ、ローズ側のOUT端子から出たシールドをエフェクターのINに入れる。

ノーチラスの内蔵エフェクターを使用する場合はディスプレイのINSNRT EFFECT端子の画面を指でタップすると次のエフェクトを選択する画面が現れる。

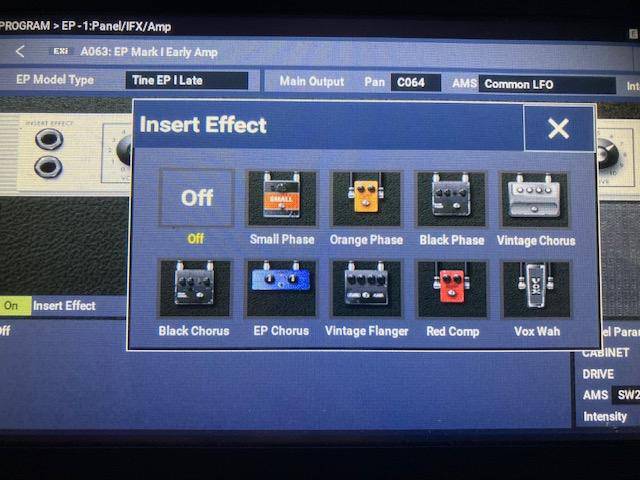

3. Insert Effect画面

この画面上の内蔵エフェクトを使用することができる。

Small Phase、Orange Phase、Black Phase、Vintage Chorus、Black Chorus、EP Chorus、Vintage Flanger、Red Comp、Vox Wahの9種類。

フェイズシフター3種類、コーラス3種類、フランジャー、コンプレッサー、ワウがそれぞれ1種類。フェイズシフターとコーラスが充実している。それだけ使用頻度が高いのだろう。

マニュアルには実際ブランド名の記載はないが、画面が実物と似ているのでそれは言わずもがな。

まず、ローズピアノにかけるフェイズシフターの代名詞とも言えるSmall Phaseのキャラクター画面を指でタップして、当該エフェクトを選択する。

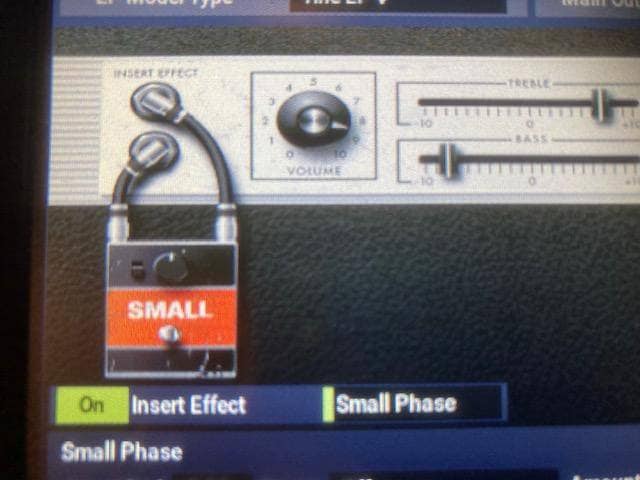

4. 選択されたSmall Phaseエフェクト画面

エフェクトキャラクターにSMALLと記載されているのは明らかにリチャード・ティーなどローズピアノの使い手たちが好んで使ったエレクトロ・ハーモニクス社のスモール・ストーン。

アルミニウム製の銀色の箱にSMALL STONEと書かれていた。SMALL STONEは1974年にリリースされたフェイズシフターで、いくつかのバージョンが存在する。現在は小さな長方形のグレーの箱の形に変わりましたが、昔のものは今のものより2まわり程大きく(エレハモのエフェクターは皆、大ぶりだった)プレイヤー側に傾斜があり、フット・スイッチが踏みやすい角度にデザインされていた。笑えるのは画面に現れる実物エフェクターを模したキャラクター。よく見るとあたかも使い込んだかのようなキズまで付いている(笑)。

5. 選択されたSmall Phaseエフェクト画面

このエフェクトが有効になるとキャラクター下部がエフェクトONになり、その右側にエフェクトの種類、Small Phaseと表示される。

6. ノーチラスの入力回転円盤ノブ

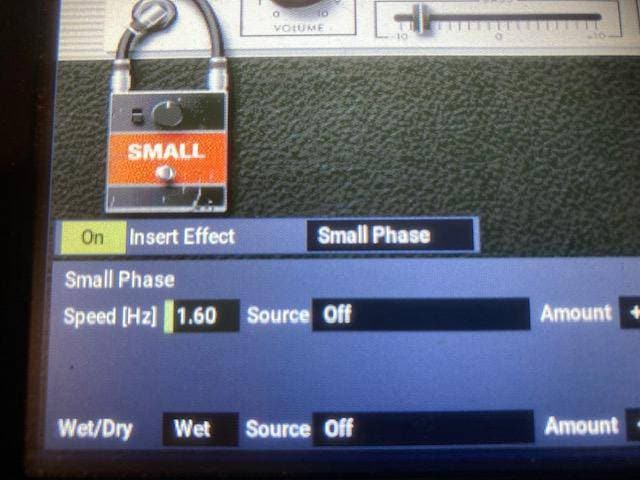

位相をズラし、絶妙なうねりを生み出すフェイザーは周期(レイト)を設定することで音をうねらせる効果を出す。

Insert Effectの右側と下側画面にSmall Phaseと表示され、その下にうねりを調整する画面を指でタップし有効にして、入力回転円盤ノブでフェイズのスピードを入力する。(5、6画像参照)

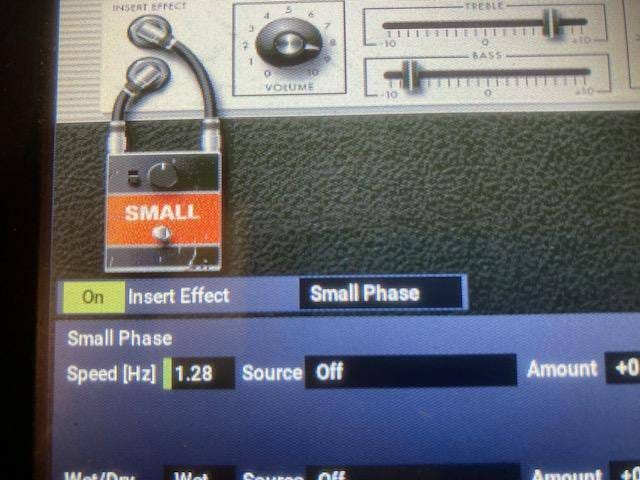

7. Small Phaseエフェクト画面

私の場合、好みのスピード設定は1.28くらいでした。艶やかにうねるこのエフェクト音はまさにあのSMALL STONEの真骨頂。

グラミー賞でアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞したポール・サイモンの「時の流れに」のタイトル曲のイントロでリチャード・ティーが弾くローズピアノにかかっているのがこのSMALL STONEの音。またサイモン&ガーファンクルのニューヨーク、セントラルパークライブの楽曲「アメリカ」のイントロ、こちらの方がよりSMALL STONEの特徴が分かるかもしれない。

フェイザーは強くかけすぎると極端な音になってしまい、押しつけがましくなる。かかっているかどうかが分からない、でもその揺らぎが無ければ味気ないものになってしまう…。そこはかとなさが多くのミュージシャンの琴線に触れたのだろう。

そんな名機エフェクターの特性を見事に再現したノーチラスのエフェクトには脱帽するばかりだ。

次回は残っているエフェクターの検証を試みます。乞うご期待!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

エレクトリックピアノ 入門ガイド

エレクトリックピアノ 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

エフェクター編

エフェクター編

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド