電子楽器と電子ゲームのサウンドは近い関係にあります。特にハード音源を必要としていた時代では技術の流用がありました。2回に渡って、主に国産の電子ゲーム用音源を時系列で追ってみたいと思います。ゲーム機は種類が多いので、個人的に興味があった機種だけ載せています。

1970~1980年代 主に汎用素子を使用

1978年 タイトー スペースインベーダー

初期の電子ゲームには専用音源と呼べるものはまだなく、汎用部品を組み合わせて効果音を中心に作っていました。要となる素子はサウンドジェネレータやタイマーICなどです。サウンドジェネレータSN76477は、名前こそ専用音源ぽく立派ですが、ピッチ生成が困難であったため、実質的にはノイズを中心とした効果音専門のようです。タイマーは音作りにも使える汎用部品です。下写真は555を2個搭載した556の内部回路となります。アクションゲームでは音楽よりも動きに連動した効果音が最も重要で、それ以外のことに割く余裕がスペック的にほとんどありませんでした。それでもスペースインベーダーの効果音などは音楽的な効果も兼ね備えていて、うまくまとめたと思います。

スペースインベーダー, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

556 timer, CC BY 3.0 (Wikipediaより引用)

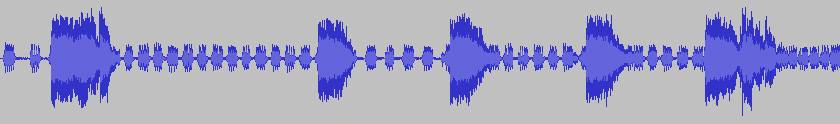

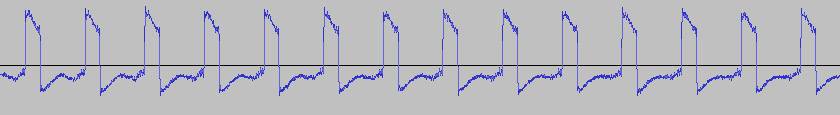

波形はインベーダーの音と打つ音です。

1980年代 任天堂 ゲームウオッチ

シンプルな携帯ゲームで、ビープ音だけで乗り切っています。技術よりもアイデアで大ヒットしました。シャープの電卓に使われていたICチップをそのまま流用しています。サウンドは、おそらくパルスを出して圧電素子で鳴らしていると思われます。

ゲームウオッチ, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

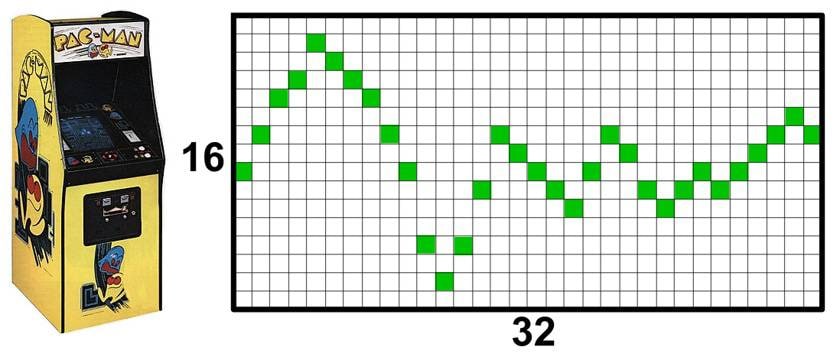

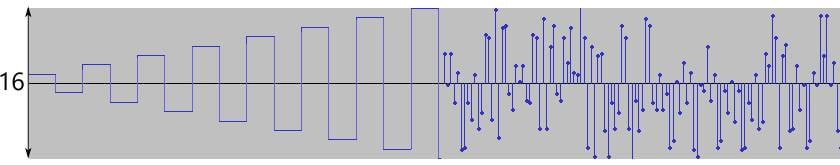

1980 ナムコ パックマン 独自音源

ナムコは独自の任意波形発生回路で音を生成しています。音楽も作れるようになりましたが、プレイ中は効果音がメインのようです。また音色が作れるため他社のPSGと差別化が図れました。初期のころは専用チップではないようです。独自ウェーブテーブルとも言える内容で振幅は4bit(16段階)で、32サンプルというかなり粗いものですが、その中で自由に音は作れましたので、矩形波でやり繰りするPSG音源よりも表現力がありました。ナムコは音楽専門の人材を入れるなどして、サウンド面でリードしていました。

Pacmanstyle, CC BY-SA 2.5 (Wikipediaより引用)

オープニングのメロディ部分の波形です。

1980年代 PSG系音源

PSGは、この時代を象徴する音源です。オリジナルチップはGeneral Instrument社が1978年に開発したProgrammable Sound Generator AY-3-8910です。

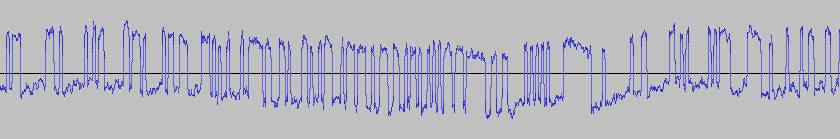

使える波形は2種で、デューティ比固定の矩形波x3(8オクターブ)、ホワイトノイズです。またエンベロープ・ジェネレーターも搭載、音量は4bit(16段階)、同時発音数は3音でした。

アーケードゲームやピンボール、PC(PC-6001、X1、FM7等)に採用されました。互換品、クローンも多く、PSGを拡張した音源が多数存在します。まとめてPSG音源と呼ばれています。

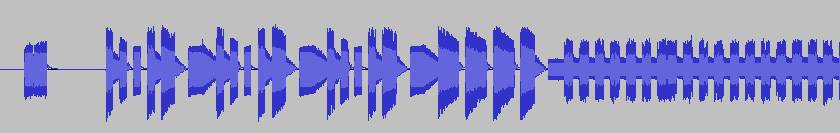

1980年年代 アーケードゲーム(PSG)

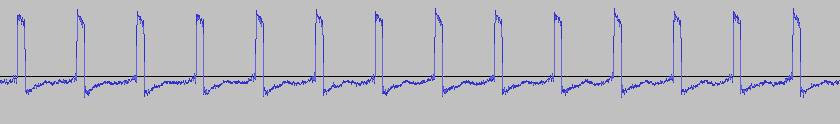

多くのアーケードゲームでPSGが採用されていました。下の波形は低周波のノイズが入っている感じですね。

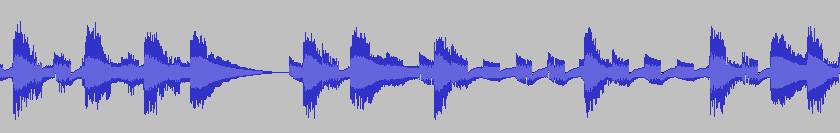

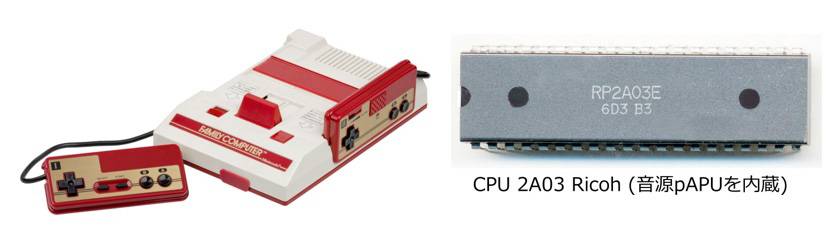

1983年 任天堂 ファミリーコンピュータ(pAPU)

家庭用ビデオゲームにも音源の搭載がはじまります。

RP2A03E, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

ファミコンの音源は、CPUのRP2A03(リコー製)に組み込まれていて、音源部だけをpAPUと呼びます。音源の内容はPSG互換音源+PCM音源(CPUに内蔵)となっていますが、矩形波はデューティ比が選択できたり三角波も扱えたので、PSGよりも表現力がありました。4音同時発音可能なので、音楽と効果音を両立させることができました。

矩形波x2: 内蔵されている波形の中で一番目立つ音なので主にメロディ担当。またデューティ比が切り替えられたため音色バリエーションとして利用出来ました。波形を見るとデジタル矩形波というよりもアナログシンセのような矩形波になっています。

1:1

3:1、1:3

1:7

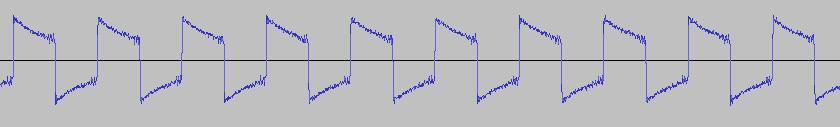

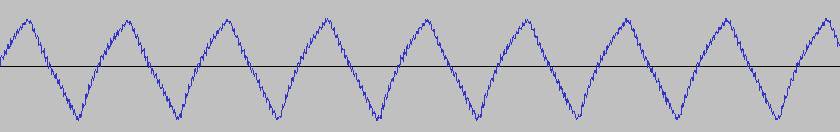

三角波x1: 他ではあまり採用されない波形だったのでファミコンの音の特徴になっていました。倍音が少ないためベースやタム等に使うと効果的でした。解像度が4bitなので、階段状になっています。さらにノイジーなため、高周波が入ってトゲトゲしています。

ノイズx1: 16種のノイズモードがありました。またループさせて短周期ノイズとしても機能します。効果音やスネアドラムのような打楽器の音としても使われました。

DPCMx1:さらにファミコンは任意の波形を持つことができました。音質はよくありませんが、音のバリエーションに貢献できました。周波数も選択できて、最高で33.14KHzまで扱えたようです。

音程はシステムクロック周波数1.79MHzから分周値で決めていたと思います。ゲームらしい音として2000年以降、チップチューンとして使われたりします。チップチューンは8ビットサウンドと呼ばれていますが、これはCPUの仕様が8ビットマイコンだからだと思います。実際のサウンドのビットレート(振幅)は4ビットなので、個人的には4ビットサウンドと言いたくなります。もしビットレートが8ビットだったら、256段階になるので、ずいぶんと滑らかな印象になります。

1983年 MSX PSG(規格としてはAY-3-8910相当品)

マイクロソフトとアスキーが互換性を重視した低価格の家庭用パソコンとしてMSXを提唱しました。そして日本の家電メーカーが、自社の特色を活かしたMSXパソコンを販売しました。国内で300万台以上、海外で100万台以上という販売台数でよく売れたように思いますが、当初のコンセプトはもっと大きくデファクトを目指していたようです。MSXの大半はゲーム用途だったため、実質的にゲーム機と勝負することになってしまいました。1980年代後半には多くのメーカーが撤退し、90年代で終焉を迎えます。

1983年 SONY HiTBiT

ソニーからはスタイリッシュなMSXパソコンが登場し、ネーミング含めてオシャレでした。

MSX Hit_Bit, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

1983年 YAMAHA YIS-503

ヤマハは楽器メーカーらしく、楽器と接続できるMSXを発表しました。1983年はヤマハDX7が発売され、MIDI誕生の年でもあります。またヤマハはYM2149というPSG互換の音源チップを他社にも提供しました。YM2149のエンベロープはPSGの16段階に対して2倍の32段階で高音質化しています。オプションとしてFM音源のシンセモジュールもありました。チップはYM2151を搭載し、4OP、同時発音数8音とPSGとは比較にならない高スペック音源になっています。下写真の黒い箱みたいなものがFMシンセモジュールで、キーボード付きの本体裏にドッキングして使います。

YM2149, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

次回へ続きます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

BOSS MIDIケーブルで広がるパフォーマンスの世界

BOSS MIDIケーブルで広がるパフォーマンスの世界

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド