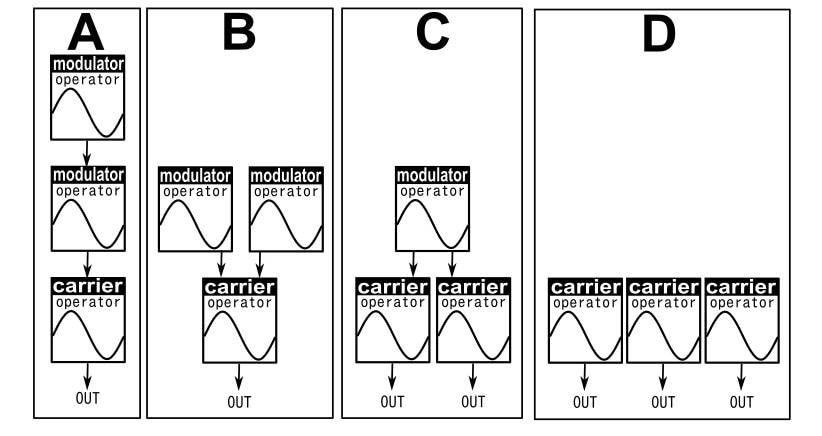

FM音源は、広義の加算式音声合成と言えると思います。たった2~6個のサイン波を持つオペレータを組み合わせて音をリアルタイムに生成します。各オペレータにはエンベロープ等のパラメータを持たせることが出来たため、鍵盤の弾く強さだけで丸い音から歪んだ音まで自在にコントロールできました。その表現力は現在でも通用するものです。下図は仮に3個のオペレータがあった場合の接続例です。出力するオペレータはキャリアと呼ばれ、それ以外はモジュレータと呼ばれています。この接続方法のことを、ヤマハではアルゴリズムと呼んでいます。DだけはFM変調されませんので、単なるサイン波の足し算となります。

また、少ないデータと比較的軽い計算コストで膨大な音色バリエーションを生み出せるのがFM音源の特徴です。エンジニア視点から見ると美しいと思えるほどなのです。

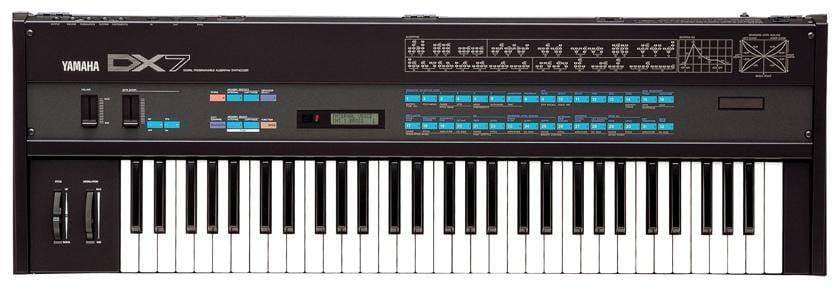

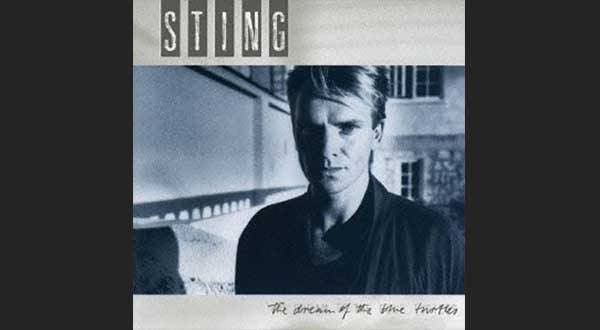

FM音源は1970年代にスタンフォード大学のジョン・チャウニング氏によって研究され、1980年代にヤマハがその特許を取得し製品化しています。特にDX7の発売が各方面に衝撃を与えました。

1983年 YAMAHA DX7 248,000円

同時発音数16音は、当時として飛躍的な音数となり、ピアノも違和感なく演奏できるようになりました。またアナログシンセでは難しいキラキラした金属的な音が作れ、強弱表現力も抜群だったため、エレクトリックピアノの代替品となりましたし、シンセサイザーの新たな方向を示しました。さらに比較的安価だったためアマチュアでもギリギリ手が届きました。

楽器業界においては、DX7の売れ行きと先進性から、各社デジタルシンセの開発を慌てて前倒しするという有様です。

FM音源の現在までの流れ

1980年代前半、DX7によって楽器としてのFM音源が脚光を浴びますが、それだけでなくFM音源の快進撃は1990年代まで続きます。DX7のエレクトリックピアノはFM音源として最も成功した音色となります。その流れで電子ピアノの音源として採用され、電子ピアノが誕生します。ヤマハの初期の電子ピアノはFM音源で1986年にPCM音源に置き替わるまで続きます。個人的に所有する電子ピアノは、この時期のFM音源で未だに現役です。

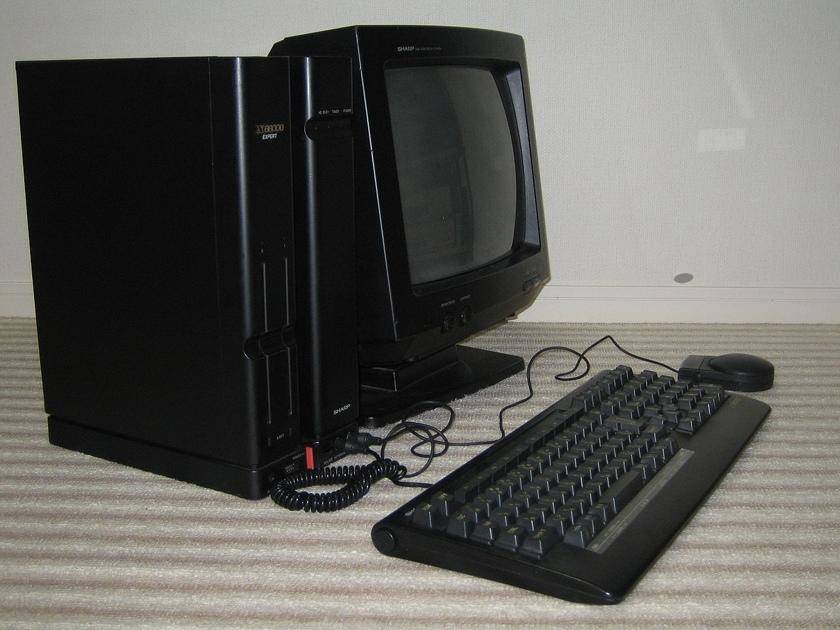

さらにFM音源のコスパと音色バリエーションから音楽業界だけでなく、すぐにパソコン、アーケードゲーム等に使われるようになります。

SHARP X68000

富士通 FM TOWNS

FM TOWNS, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

カプコン ストリートファイター

Streetfighter1, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

当時はハードウェアあってこそのFM音源でしたので、ヤマハが各種FM音源チップを供給していました。下写真は4オペレータのFM音源チップです。

YAMAHA-YM2164

YAMAHA-YM2164, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

FM音源の音は当時ゲームをやっていた人にとっては懐かしいサウンドのようです。FM音源はどうしても音源の特徴が出やすく、いろいろな音は作れるものの、どれもFMぽい音と言われてしまいます。必ずしも好まれていた訳ではありませんでしたが、個性は貴重なものです。

作曲家の古代祐三氏は自らドライバまで開発して、4OPのFM音源のポテンシャルを最大限活かして作曲していました。その作品を聴くとFM音源とは思えないほど豊かです。現在でもFM音源のこだわりは強く、MUCOM88という当時のドライバを現在のPC上で再現できるプロジェクトもあります。

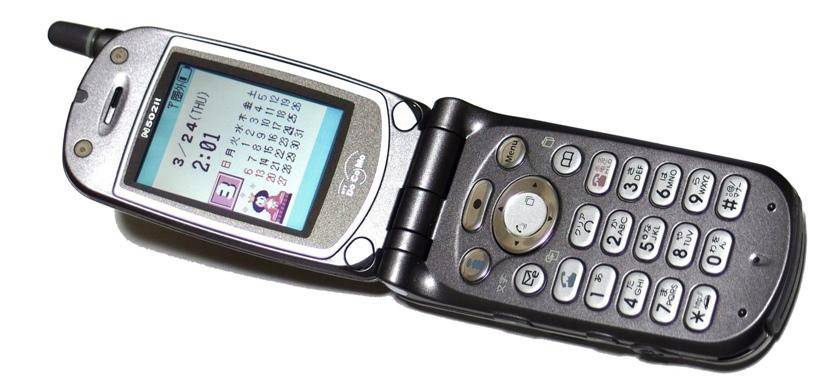

携帯電話が一般に普及し始めると、着メロ需要からFM音源チップが採用されるようになります。快進撃を続けるヤマハはチップ生産のためのチップ工場も建設します。

NEC N502it

NTT_DoCoMo_mova_N502it, CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

しかし1990年代半ばになると、楽器業界はPCM一辺倒になり、FM音源は、ほとんど使われなくなり、ゲーム業界は音源のソフト化が進み、徐々に音源チップが不要になって行きます。また携帯電話も同じような流れで使われなくなります。そんなこともあり、せっかく建設したヤマハのチップ工場は、1年ほどで売却されることになりました。

2000年代に入るとFM音源は、すっかり見かけなくなりましたが、アナログブームと共にFM音源も密かに復活して行きます。ネット情報もそれほど豊富とは言えないこの時期にFM音源のことを調べたことがありますが、意外とマニアックな情報がそれなりにあったのを覚えています。FM音源はマニアを魅了するようです。個人的にも一番好きな音源はFM音源で、シンプルかつミニマルで奥が深いというところが魅力だと思っています。

現在は特許も切れたことから、各社FM音源を部分的に採用するような流れになっています。特にソフト音源に関しては当たり前のようにFM変調ができるようになってきました。

下記は現在入手可能なピュアなハードウェアFMシンセです。

ミニ鍵盤です。4OPのFM音源ですが、サイン波以外もあり、フィードバックの自由度もあるため、音作りの自由度は高いです。

現代の本格的なFMシンセです。操作性もよく、フィルター、エフェクトも搭載されているので、従来のFM音源では作れなかったようなナチュラルな音も作れます。

これはDX7と互換性がありますが、6和音までです。

FMのソフトシンセはたくさんあります。無料のものをひとつ紹介しておきます。

dexed

無料のdexedはDX7のクローンで、パラメータが一望できるので扱いやすいです。またDX7のプリセットも読み込み可能です。DX7にはないフィルターが搭載されています。ただしポルタメントができません。

次回はFM音源の音作りについて解説します。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド