みなさんこんにちは。夜型DTMerのリミトです。

今回は、吸音材の基本的なことについてある程度ご存じの方向けに、吸音材のもっともっと詳しいことを解説させていただきます。

簡単に作れる吸音パネルの作り方についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

基本的なこと

- 吸音と遮音の基本知識

- 吸音材と遮音材の原理

- 吸音材の表面加工

- 吸音材の接着方法

- 防振材について

などなど、この記事を読む前にあらかじめ知っておきたいことが「サウンドハウス虎の巻」で詳しく解説されています。最初にぜひご覧ください。

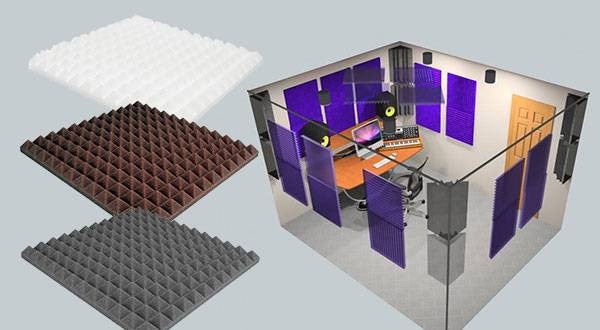

吸音材の種類

吸音材と聞いてイメージするものは人それぞれだと思いますが、実は吸音材にはたくさんの種類があります。

大まかに分けると、

- 多孔質材

- 板状材

- 有孔板

の3つに分けることができます。

それぞれ詳しく説明していきます。

多孔質材

多孔質材は、内部に多くの気泡がある材質です。ここに音が当たると内部の空気が振動し、繊維を振るわせることで摩擦熱が生まれます。これによって音エネルギーが熱エネルギーに変換され、吸音効果が生じるのです。

主な多孔質材として

- ウレタンフォーム

- メラミンフォーム

- ロックウール

- グラスウール

- フェルト

- ポリリーフ

などが挙げられます。

ウレタンフォームとメラミンフォームについても一応解説させていただきますが、こちらでも解説されていますので併読ください。

また、おすすめのウレタン吸音材、メラミン吸音材、防振材などがこちらで紹介されていますので、この記事を読まれたらぜひご覧ください。

材質ごとに密度が異なり、一般的に最も吸音効果が高いのが40~60kg/m^3と言われています。材質ごとに特徴を見てみましょう。

ウレタンフォーム

一般的に密度は25kg/m^3程で、材質の特性上、中音域から高音域にかけて吸音性能が高くなっています。密度が低いという欠点をカバーするため、山形にカットするなど表面積を増やす工夫がされているもの、厚めに作られているものがほとんどです。直射日光を長時間当てると劣化しやすいという特徴もあります。

AURALEX ( オーラレックス ) / Studiofoam Wedges 2″24枚 30cm x 30cm 厚さ5cm 吸音材

メラミンフォーム

頑固な汚れを落とすあのメラミンスポンジにも使用される材質です。密度は一般的に高くても10kg/m^3ほどで他の吸音材と比べてかなり低いですが、ウレタンフォームより吸音性能が高いという特殊な材質です。その圧倒的な軽さや加工の容易さから、簡単に気軽に貼れる吸音材として人気があります。1,500〜2,500Hzにかけて吸音効果が非常に発揮されます。ただ、脆い、価格が高いなどの欠点もあります。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CQP302 ピラミッド型吸音材 30cm x 30cm x 2.5cm 4枚

ロックウール

岩綿と呼ばれることも多いです。よく勘違いされますが石綿とは全く異なり、発がん性の危険度はお茶やコーヒーと同レベル、安全な材質です。密度は80kg/m^3のものが多く、150kg/m^3を超えるものも市販されています。非常に密度が高いので、低音域の音を吸収するのに非常に長け、防音効果もあります。鉱石ですので燃えませんし、直射日光を当ててもほとんど劣化しませんので、日本の多くの建物に使われています。

グラスウール

別名GCボード。その名の通りガラス繊維で構成されていて耐久性も高く、環境にやさしい材質です。密度は30〜40kg/m^3ほどで、吸音率が極めて高くなっています。モニタリング環境を整える調音材として定評があり、比較的安価で入手が可能です。10kや24kと表記されるものがありますが、断熱材として使われるもので、密度が低く吸音性に劣るので注意が必要です。

フェルト

最近のフェルトの材質は、ポリエステルや合繊反毛ニードルなど、化学繊維を材料としたものが主流となっています。高周波音域での吸音に優れていますが、ほとんどが2kg/m^3ほどと密度が低く、フェルト板だけでは頼りないので他の吸音材と組み合わせて使用されることが多いです。低音域の吸音に優れた高密度なロックウールと重ねて併用すると広い帯域において吸音性能を発揮します。

ポリリーフ

洋服などにも使用されているポリエステルを使用した吸音材です。他の材質と比べてカビが生えにくく、長期間の使用でも粉が出ないので衛生的なので、敏感肌でも喘息持ちでも安心して使用できます。70kg/m^3という適度な密度を有し、他の吸音材と比べて圧倒的に汎用性が高い吸音材です。ただ、製造しているメーカーが少ない点、他と比べて価格が高い点など、難点もあります。それを踏まえても、1部屋で音楽も睡眠も仕事もしているよ、という方にとてもおすすめです。

以上、多孔質材について解説しました。

板状材

続いて板状材についてです。主に合板などの板材で空気層を作ることで吸音効果を生み出す構造となっています。板状材のみでは吸音効果はあまり期待できず、音楽ホールなどの大空間で残響音の調整をするなど以外にはあまり使われていません。また、設置する壁の剛性や柱の位置、材質などによって空気層の作り方が変わってくるので、設置は業者依頼が無難でしょう。

- 合板

- ファイバーボード

- スレートボード

- 石膏ボード

- 金属板

- プラスチック板

などこちらもさまざまな種類があります。

合板

合板は薄くスライスした単板を積み重ねて接着した木質材料です。実は目に見えないほど小さな孔が無数にあり、低音から高音までバランス良く吸音してくれます。コンサート会場や劇場などのホールのメイン材料となることが多いです。最初から建材として設置するタイプと後付けするタイプに分けられます。

ファイバーボード

蒸解した木材繊維を接着剤と混合して熱圧成型した木質ボードの一種です。よく耳にするMDFがこれに当てはまります。合板と並んでホールなどに使われることが多いですが、学校の音楽室などの中規模の空間でも使用されることが多い材質です。接着剤で押し固めているので空気層があって初めて効果を発揮します。どちらかというと調音に向いた特性を持っています。また、こちらも最初から建材として設置するタイプと後付けするタイプに分けられます。

石膏ボード、金属板、プラスチック板

ここまでくると吸音材というよりは防音です。スピーカーが壁に直角に設置されているなど、音がそのまま反射してくるのを防ぐために、角度をつけて吸音材のある方向へ音を飛ばすなどの使われもされます。ほかの目的としては遮音がメインですね。壁のなかに設置して使われるのが一般的です。また、高級調音パネルの一部素材として使われることもあります。

以上、板状材についてでした。

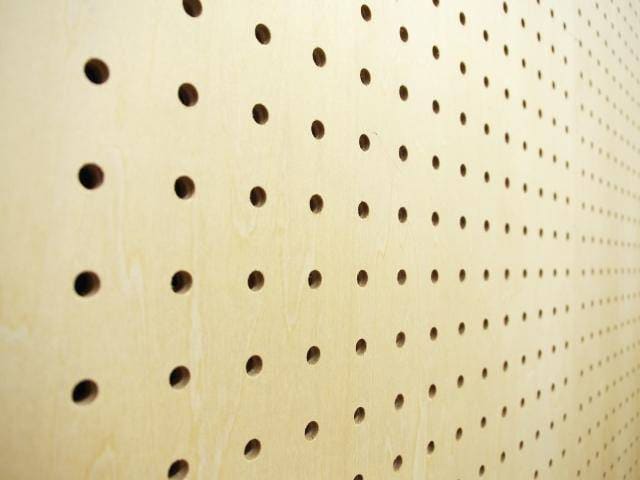

有孔板

音楽室でお馴染みの穴が大量に無等間隔で開いている板材です。25mm間隔や30mm間隔で穴が開いているものが一般的で、木材、石膏、金属などさまざまな材質で作られます。

無数に開いている穴に音が入り、共鳴、空気層で分散させることで吸収効果が生まれます。また、音を外にも出さないので遮音効果もあり、音響分野では一石二鳥の神器扱いです。さらに、木製であればある程度重たいものでもねじ止めできるケースが多いので、マルチで活躍してくれます。利点はまだあります。それは安価で入手性が高いこと。ホームセンターでも(フック取り付け用ですが)大手家具量販店でも購入することができます。ただ、空気層が必要なので設置がかなり難しいのと、勢い余って貼りすぎると吸音しすぎて音の迫力がなくなることもあるので要注意です。

以上、多孔質材、板状材、有孔板についての解説でした。

吸音パネルを自作

前章で説明したように、さまざまな吸音材が市販されていますが、自作すれば材料費1000円以下で作れることがわかったので、ホームセンターで材料を購入して自作してみました。私が実際に作って、スピーカーの裏に置いてみたところ、壁から跳ね返ってくる音がかなり減りました(設置する環境によって効果は変わりますので保証はできません)。自己責任ではありますがご興味のある方はぜひお試しください。

材料

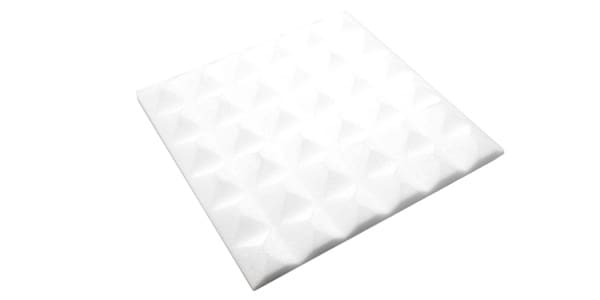

- 岩綿吸音板(MGボードでも可)

- 枠材

- シーチング生地

- ビス(釘でも可)

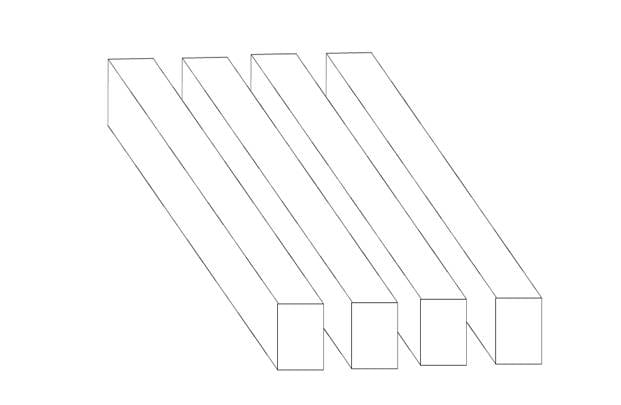

枠材の厚みは、吸音板の厚み+1cmが理想です。長さは吸音材板の4辺に合わせて調節してください。

画鋲は画像の様に頭の薄いものを使います。

岩綿吸音板とは、ロックウール製のオフィスの天井でよく見かけるあの白い板のことです。正確には形成化粧板と言います。MGボードは岩綿吸音板と同様にロックウール製ですが、吸音材が剥き出しになっています。どちらを使用しても構いませんが、素手で触るとかぶれることがあるので気をつけましょう。

工具

- ドライバー(釘を使用する場合はトンカチ)

- 木工用ドリル

- ハサミ

- ノコギリ

- タッカー

- 軍手

- エアダスター

- 紙やすり

木工用ドリルやタッカーはホームセンターでなくても100均ショップで入手が可能です。タッカーは180度開いたステープラーでも代用できます。エアガスターは吸音板の埃を吹き飛ばすときにあると便利ですが、なくても構いません。終始怪我をしないようご注意ください。

〜作り方〜

まず枠材を吸音板に合わせてノコギリで切り、紙やすりでささくれやバリを取り除きます。

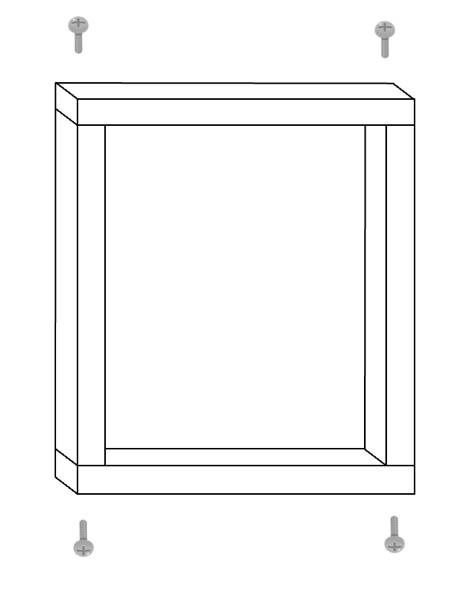

次に下図の様に額縁状に組んで、ビスの下穴をドリルで開け、

そこにビスや釘で固定、吸音板を入れる枠を作ります。

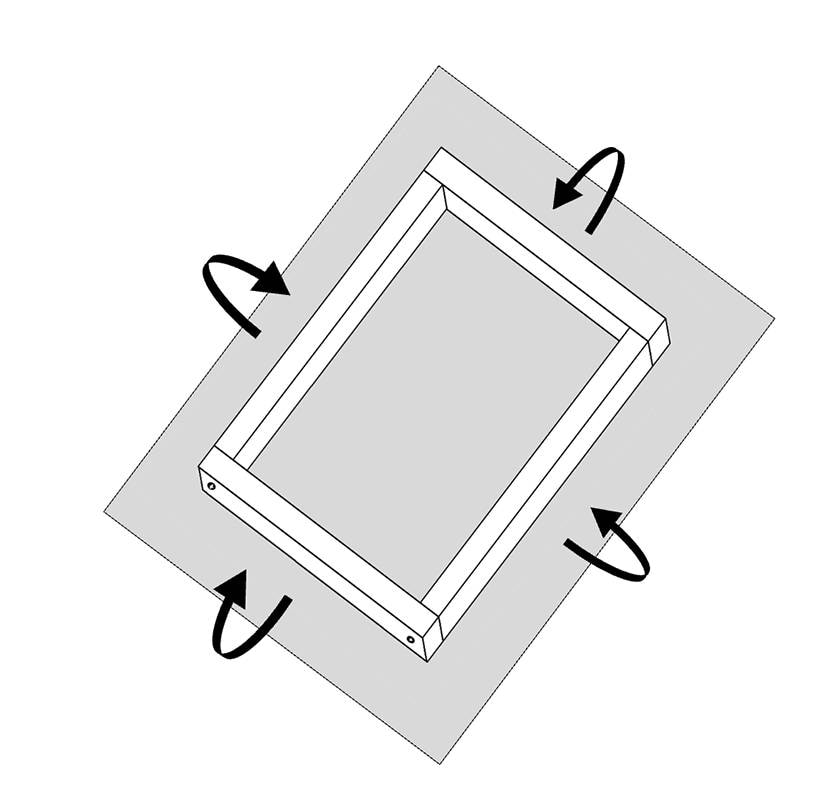

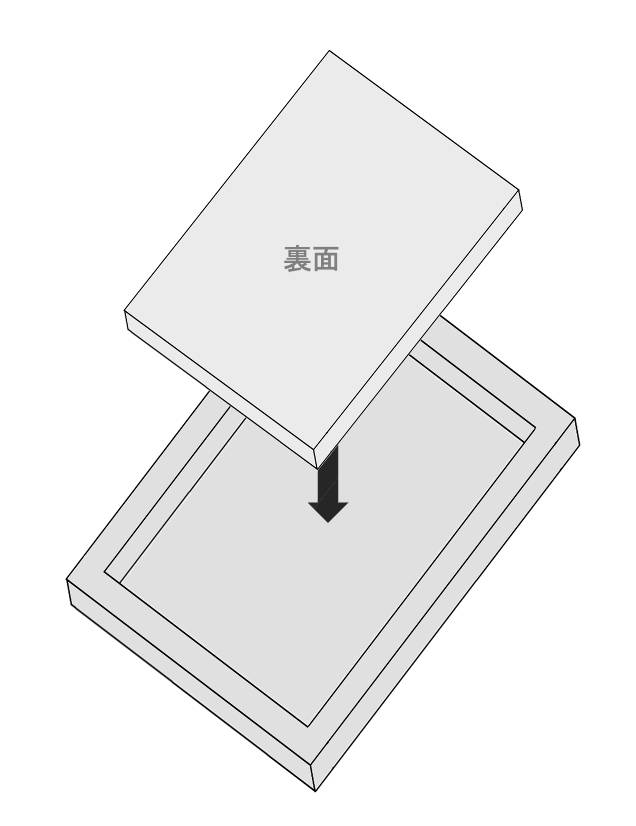

枠が組み上がったら、シーチング生地を図の様に張ります。ピンとしっかり張りましょう。

そして枠のシーチング生地が張ってある面の反対側にタッカーでシーチング生地をシワができないようしっかり固定します。

ステープラーで代用するときは気持ち多めに打ちましょう。

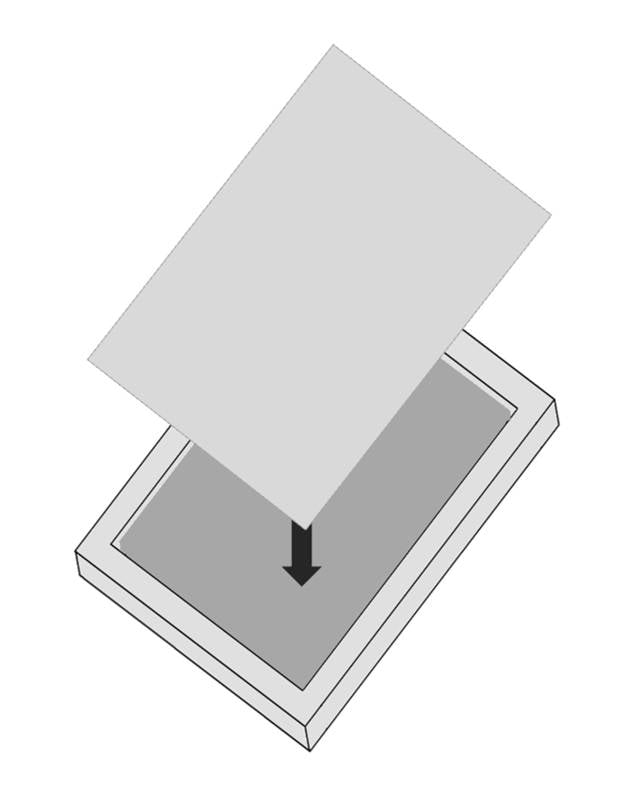

シーチング生地が張れたら吸音板を入れていきます。

吸音板の埃を払ったら、画像の様に吸音板の表面(白く固められている面)がシーチング生地に触れるように入れます。

吸音板を入れたら最後に図の様に空いている面にシーチング生地をタッカー張って四辺が枠からはみ出さない様に切ったら完成です。

最後に

いかがでしたでしょうか。吸音材についての解説をはじめ、吸音パネルの作り方、その他にもいろいろ書いてみました。皆さんの参考になれたらいいなと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

それでは、良い音楽ライフを!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

SONEX 吸音材特集

SONEX 吸音材特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド