GM音源は、以下の17のカテゴリーに分かれています。

- Piano カテゴリー

- Chromatic Percussion カテゴリー

- Organ カテゴリー

- Guitar カテゴリー

- Bass カテゴリー

- Orchestra カテゴリー

- Ensemble カテゴリー

- Brass カテゴリー

- Reed カテゴリー

- Pipe カテゴリー

- Synth Lead カテゴリー

- Synth Pad カテゴリー

- Synth SFX カテゴリー

- Ethnic Misc カテゴリー

- Percussive カテゴリー

- SFX カテゴリー

- Drum Set カテゴリー

各カテゴリーについて、簡単な楽器紹介と、打ち込みを前提とした扱いなどを解説していきたいと思います。このコラムではGMレベル1を拡張したGMレベル2を扱いたいと思います。 各音色名は「001 000 Piano 1」のように3桁の数字が2個並んでいますが、GMレベル1は2番目が000の音色となります。それ以外はGMレベル2で拡張された音色です。

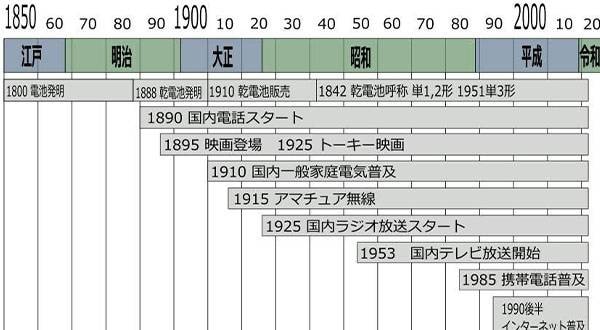

今回はピアノカテゴリーですが、このカテゴリーの主な楽器は、打弦楽器及び撥弦楽器で、エレクトリックピアノが体鳴楽器に分類されます。 いずれも発音部を機械的に叩くか、はじくかして発音します。例外的に最後のPulse Clavだけは電子音となります。いずれも鍵盤を使って演奏するのが共通点です。MIDIキーボードからの打ち込みでも、それほど不自然さは出ず、抜群に相性がよいカテゴリーといえます。

各サンプル音を下記動画にまとめました。Cakewalkに付属するTTS-1(GM2)を使って、音色ごとに、それらしいサンプルを用意しましたので、イメージしやすいかと思います。リバーブだけは外部のエフェクトを使用しています。20年以上前の音源でもリバーブ次第で充分使える音になります。

グランドピアノ

ピアノは音域が広く、1台で低域から高域までバランスの取れたサウンドを出すことができます。打弦楽器なので、ベロシティーとサスティーンペダルのコントロールだけで、本物に近づけることが可能となります。いくつかバリエーションがありますので、音の趣旨を知ることで使い分けができると思います。GM音源の中でもピアノは力が入っていて、サンプリング数も贅沢に使っています。

001 000 Piano 1(モノラル)音域A0-C8

モノラルサンプリングされたグランドピアノです。 001-000は、本物のピアノに近く、低域もしっかり出ていて、ピアノソロで成立する音となっています。 クラシックや、シンプルなアンサンブルで活用するピアノといえます。

001 001 Piano 1 st.(ステレオ)音域A0-C8

実際のグランドピアノを弾いたときに演奏者が聴いているサウンドに近く、低域は左で、高域は右から聞こえます。単にパンで音を振ったのではなく、ステレオサンプリングした音となっています。音色としては最も派手なピアノ音ですが、必ずしも使いやすい訳ではなく、アンサンブルによっては、モノラル収録された001-000をパンで振る方がよい場合もあります。ピアノソロでは、この音色を選ぶと、それらしくなります。

001 002 Piano 1d (ダーク)音域A0-C8

やや暗めで甘い音がするグランドピアノです。しっとりとしたピアノの音が欲しい場合に活用できます。

002 000 Piano 2(明るい音)音域A0-C8

バンドアンサンブルなどで使いやすい明るい音のピアノです。 ドラムやベースが入るアンサンブルにおいては、ピアノの重低音は他のベースやドラムなどの楽器とぶつかってしまうため、重低音を適度に削って、扱いやすくなっています。

002 001 Piano 2 st.(ステレオ)音域A0-C8

上記をステレオにしたもので、ピアノ中心で作る場合に適しています。

エレクトリックピアノ YAMAHAのCPシリーズ

生ピアノと同じように弦を張り、通常のピアノアクションで打弦します。可搬性を優先し弦長も短くなります。また響板を持たない構造のため、電気的に増幅して音を出すことが前提となります。よく耳にするフェンダーローズなどのエレクトリックピアノとは違う、弦ならではの歪み感が特徴といえます。ただ弦の長さなどから低音は苦手のようです。

003 000 Piano 3 音域A0-C8

実機は表情豊かですが、GM音源では少ないサンプリングのため、単調な傾向にあります。

003 001 Piano 3 w(ワイド)音域A0-C8

上記を音域ごとに左右に振った音作り。低域は左側で、高域は右側から鳴ります。

ホンキートンク

ホンキートンクは、よく調律が狂ったピアノと言われますが、実際のホンキートンクはピッチのズレを使ってディチューンを生み出し、コーラス効果がかかったような音に調律しているわけで、調律がでたらめという訳ではありません。通常の調律とは違う調律をしていると考えた方がよいと思います。ホンキートンクは戦前アメリカで流行っていたラグタイムなどの演奏に使われました。初期は酒場にあった管理の悪いアップライトピアノが使われ、それが独自に発展して定着したようです。はじめは本当に調律が悪いだけのピアノだったのかもしれません。とくかく時代を感じさせる独特の雰囲気があります。

004 000 Honky-tonk 音域A0-C8

モノラルサンプリング。

004 001 Honky-tonk w(ワイド)音域A0-C8

上記を音域ごとに左右に振った音作り。低域は左側、高域は右側から鳴ります。

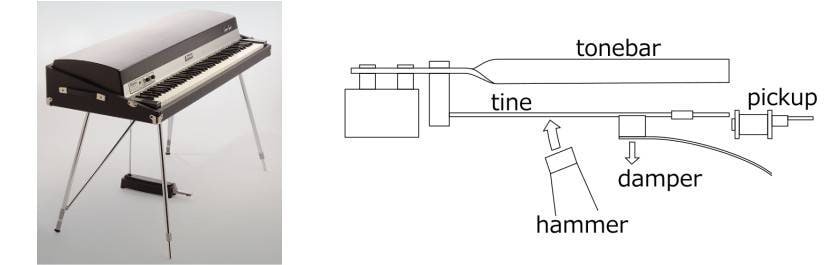

エレクトリックピアノ

1940年代に可搬性を優先させ、ピアノの代わりになる楽器として発明されました。音叉のようなトーンジェネレータ(tine) を打つことで発音し、それを電気的に増幅させています。調律もそれほどシビアではなく、生ピアノに比べれば小型で軽量に作ることができました。代表的なエレピメーカーはRhodesとWurlitzerです。 電気増幅が前提のため、エフェクトも積極的に使われ、様々な音色で使われました。GM2ではバリエーションが増え9種類もあります。 ピアノとは違う独特の響きは現在でもポピュラー音楽でよく使われます。

005 000 E.Piano 1 音域E1-G7

アタック音が控えめで一番大人しい音です。

005 001 Detuned EP1 音域E1-G7

揺らぎのある音で、70年代によく使われていました。

005 002 E.Piano 1v(Variation) 音域E1-G7

アタック音と歪がある音です。

005 003 60's E.Piano 音域E1-G7

音質に特徴があるので、使い方は難しいかもしれません。

006 000 E.Piano 2 音域E1-G7

EP1よりもアタックもあり、キラキラして明るい傾向にあります。

006 001 Detuned EP2 音域E1-G7

上記に揺らぎが加わっています。

006 002 E.Piano 2v(Variation) 音域E1-G7

よりアタックが強調されてキラキラした音。

006 003 EP Legend 音域E1-G7

EPの中では高域のアタック成分が一番ある派手な音。

006 004 EP Phase 音域E1-G7

上記にフェイザーを加えているが、スピードは調整できないためテンポによっては使いにくいかもしれません。

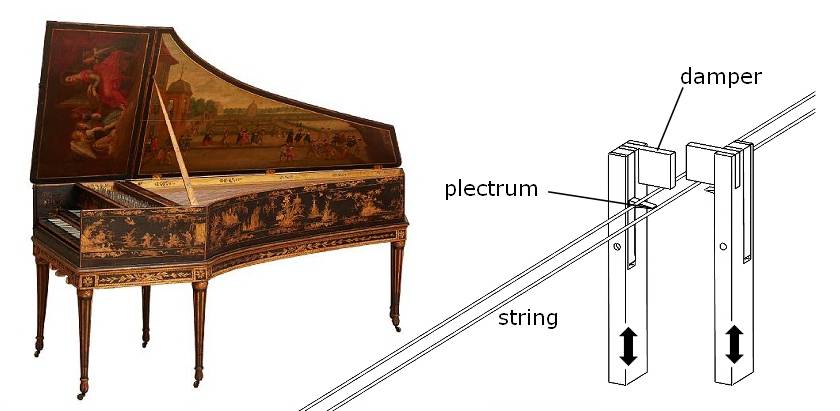

ハープシコード(チェンバロ)

バロック時代によく使われていたハープシコードは、機械的に弦を爪(plectrum)ではじいて音を出す構造です。ピアノと違って鍵盤のタッチで強弱表現することはできません。音域はピアノよりも狭く、音量もそれほど大きくありません。バロック時代からソロ楽器としても使われますが、アンサンブルでも積極的に使われます。構造的に繊細で、弦の張力もそれほど強くなく、フレームも木製のため、演奏のたびに膨大な弦をチューニングする必要があります。ピアノと違って、演奏者自らしっかり管理する必要がある手間のかかる楽器といえます。

機種によっては鍵盤が2段になっているものがあります。 弦は1音に対して2~3本張られています。ピアノは、ひとつのハンマーで3本の弦を一緒に叩きますが、ハープシコードの場合、ひとつの爪は1本の弦しかはじきません。つまり3本弦があれば3本の爪があります。 上鍵盤は1本だけはじき、下鍵盤は2つの爪で2本の弦を同時にはじきます。

さらに連動する仕掛け(カプラー)もあり、これは下鍵盤だけで3本の弦をはじくことができ、華やかな音になります。構造的に下鍵盤を弾くと上鍵盤も動きます。GM2ではカプラーのバリエーションがあります。

007 000 Harpsichord 音域F2-F6

1音につき2本の弦を弾いている標準的な音です。

007 001 Coupl hps.(カプラー) 音域F2-F6

張られた全ての弦を弾くモードなので、よりゴージャスに響きます。高域は同じ音程の弦が張られ、低音はオクターブ上の音が加わります。

007 002 Harpsi.w(wide) 音域F2-F6

音域ごとに左右に振った音作り。低域は左側で、高域は右側から鳴ります。

007 003 Harpsi.o(open) 音域F2-F6

屋根を開けた状態の音で、鍵盤を離したときに鳴るカチャというノイズが聴こえます。

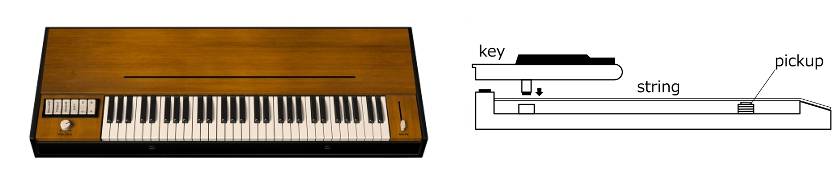

クラビネット

比較的新しい楽器となります。古典楽器であるクラヴィコードのような構造で、エレクトリックギターの様なピックアップで弦振動を拾う電気楽器となっています。特にHOHNER社のD6が有名です。構造的には鍵盤直下で打弦するため反応が速く、パーカッシブな演奏に適しています。70年代にポピュラーミュージックでよく使われていました。

008 000 Clav. 音域C2-C7

実機をサンプリングした音になります。

008 001 Pulse Clav

電気的に矩形波を使ってクラビネットを再現した音です。いかにも電気合成的なチープな音が逆に新鮮です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTM対談 kors k × かめりあ × Hommarju

DTM対談 kors k × かめりあ × Hommarju

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド