こんにちはコンセルバリオです。

3月から4月は新しい事を始める方が多い季節。

ギターやウクレレを始めた方を沢山見てきました。

楽器を始めたばかりの方のレッスンをする時は、教える側もかなり気を遣います。

なぜならここで変な癖や練習方法を教えてしまったら今後の成長スピードに大きく影響するからです。

初心者ではない方はここであらためて”ピックの持ち方”という事について思い出しましょう。

きっと始めた頃には気づけなかった事に気づけます。

初心者の方にも分かりやすくピックの持ち方を解説するので安心して下さい。

ピックの持ち方を文字で説明するのは、電話でネクタイの結び方を説明するようなもの、という例え話があります。

要は難しいしほぼ不可能と言われている訳です。

ですが、私は難しい事ほど燃える性格なのでなんとしても分かりやすく解説したいと思います。

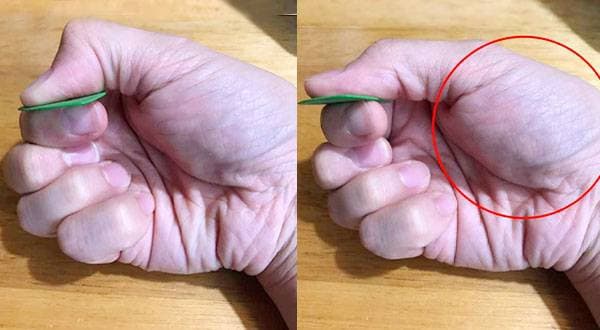

親指側から見た画像です。

親指の真横にピックの先端の尖った部分が来るように持ちます。

そして親指のお腹の部分を使ってピックを持ちます。

あまり指先で持ったり根本の深い部分で持つのはオススメしません。

力の入れ具合はあまり強く持たないぐらいで大丈夫。

初心者の方は基本的に強く持ちすぎです。

ギューっと押さえ過ぎると手首にまで力が入って手首が振れなくなります。

まずは優しく持ちましょう。

人差し指側から見た画像です。

人差し指の指先の延長線上にピックの先端が来るように持ちます。

親指は腹の部分で押さえましたが、人差し指は側面と腹の中間ぐらいで持ちます。

この時に人差し指がピックの先端からはみ出そうな程深く持つ方もいますが、あまり深いと親指との力加減のバランスが取れず安定しないのでオススメしません。

力の入れ具合は親指と同様であまり強く持たない方がいいです。

そもそもなぜギューっとものすごく強い力を入れて持つ方が多いのでしょうか?

色々な原因が考えられますが、上手く持てないとピッキングやストロークをした時にピックがどこかへ飛んでいったりします。

そのような経験をすると押さえる力が足りないんだ!という考えになり、なんとなく適当にやって力で解決しようとしてしまうのではないでしょうか。

試せば分かりますが親指と人差し指に必要以上に力を入れると手首が固くなります。

手首が固くなると肘も固くなるので、右手の全ての動きに影響します。

右手がガチガチに固まっているとストロークもピッキングもスムーズに出来ません。

いくら左手の練習をしても右手がこの状態では思い通りに弾けるようにはなりません。

右手に力を入れすぎていたばかりに「ギターはやっぱり難しい、辞めよう……」となってしまうのは極端な話と感じるかもしれませんが普通にありえる話です。

力の入れすぎには注意して下さい。

横から見た画像です。

ここまで説明通りにきちんと出来ていれば横から見た時このような形になります。

画像と自分のフォームをよく見比べて、違う所があったら微調整して下さい。

親指の第一関節は力の入れ具合が適切ならこの画像のように少しだけ曲がるような感じになるはずです。

親指がピンと真っ直ぐになっていたり、必要以上に曲がっていないかチェックして下さい。

個人的には、親指と人差し指以外の3本は軽く握っている状態がいいと思います。

もちろんこれは弾きたい曲やプレイスタイルによって変わりますが、なんとなくブラブラさせていると親指と人差し指が完璧でもいい演奏からは遠ざかってしまいます。

親指と人差し指のフォーム、力の入れ具合が完璧になったら、プレイスタイルに合わせて他の3本の指のフォームを考えましょう。

■ まとめ

ピックの持ち方を、画像も使いつつ細かく解説しました。

自分のピックの持ち方と比べて私が紹介した持ち方はどうでしたか?

今回紹介した持ち方が、全世界のギタリストが絶対にしなくてはいけない100%完璧な持ち方、という訳ではありません。

そんな持ち方があるなら、この情報過多の時代で全世界のギタリストが知らない訳ありません。

今では伝説扱いのギタリストの映像を細かくチェックすると、実は皆が独自な持ち方をしています。

じゃあ好きに持っていいじゃん!という答えに行き着くかもしれませんが、ちょっと待って下さい。

彼等はありとあらゆるピックと持ち方を研究して何十年も練習して自分に合った方法を探してあの持ち方になった訳です。

初心者が最初から基本を何も知らずに彼らの真似をしたり、独自の方法を模索しても大抵失敗します。

今回のコラムで紹介した持ち方は、最も基本的で、誰にでも出来て、今後どんなフォームにも変えていける持ち方です。

今回の持ち方を叩き台にして練習をして、自分のプレイスタイルに合わせて微調整して下さい。

そしてもしオススメの持ち方が見つかったら、極秘にするのではなくみんなに教えてあげてください。

自分も周りも成長して皆が幸せになれますよ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

超オススメのフレーズ道場 ギター

超オススメのフレーズ道場 ギター

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

ピックの選び方

ピックの選び方

ギター演奏に必要なものは?

ギター演奏に必要なものは?

ギタースタートガイド

ギタースタートガイド