■ 体鳴楽器

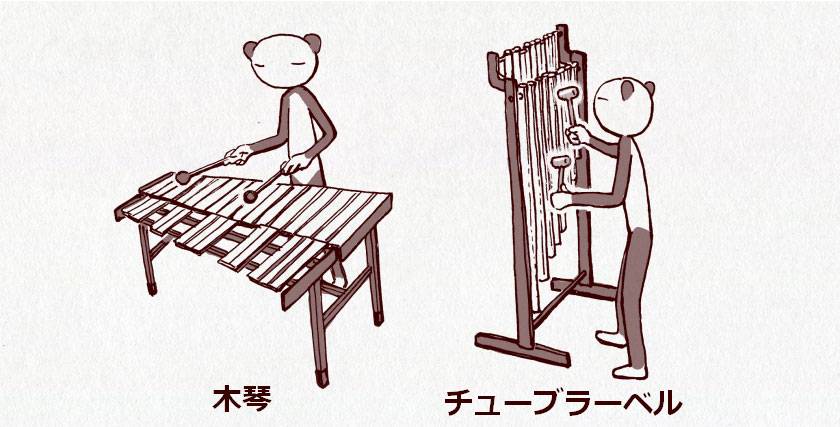

音程が出せる体鳴楽器のインターフェイスは鉄筋や木琴のようなタイプが主流で、多くはマレット等を持って直接音源を叩きます。鍵盤を模した配列が主流です。

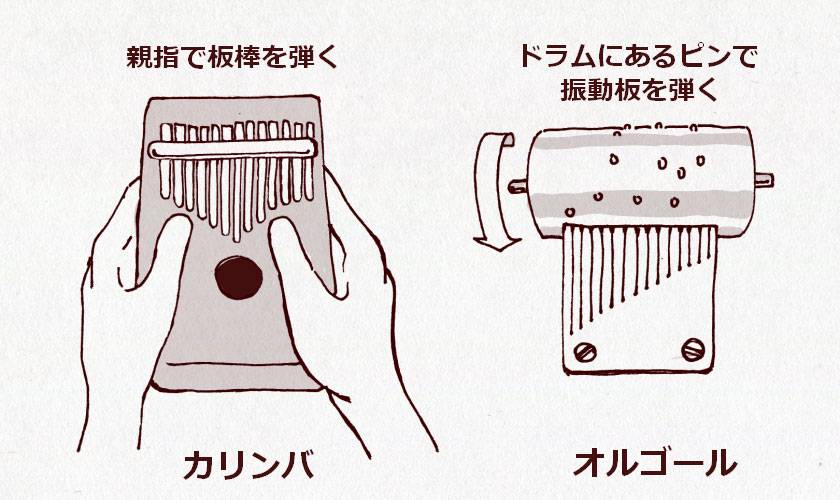

■ カリンバ 、オルゴール

アフリカ発祥の楽器があります。親指で金属の板棒をはじいて音を出す小さな楽器です。民族楽器のためドレミが整然と並んでいる訳ではないので、普通の曲を弾くには工夫が必要です。カリンバと似た構造といえばオルゴールもあります。基本的に自動演奏が目的のため、非常に小さく作られているのが特徴です。音量やサスティーンがあまり伸びないという欠点は、今では電気的にフォローすることは可能ですから、まだまだ可能性があるように思えます。

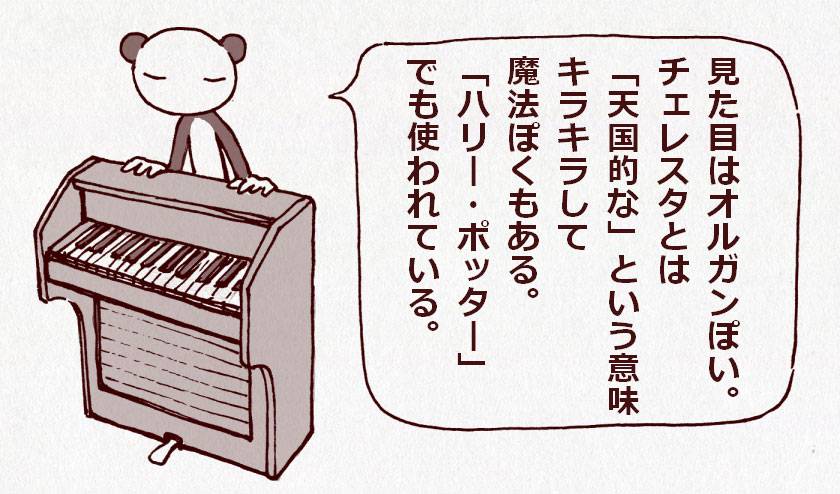

■ チェレスタ

体鳴楽器の中には鍵盤を持つチェレスタ等があります。鍵盤インターフェイスの汎用性がここにも現れています。基本的にはピアノに近いですが、弦ではなく、個体をハンマーで叩くところが違います。金属的な倍音があり、キラキラした感じの音がします。共鳴箱によって音量を増幅しています。

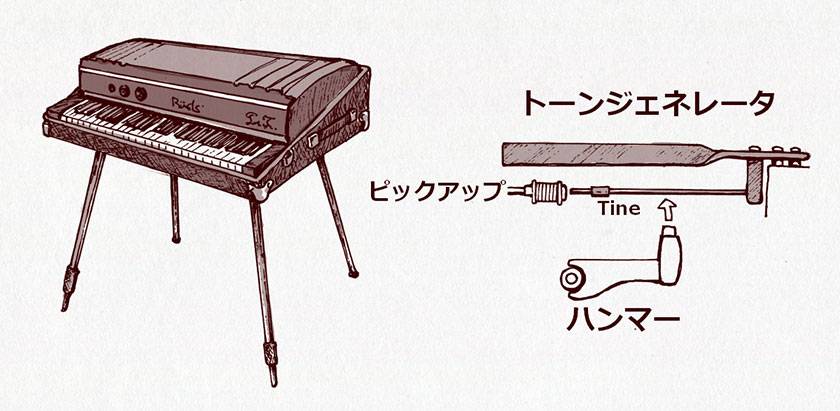

■ エレクトリックピアノ

これも体鳴楽器扱いしてよいかと思います。構造的には音叉に相当するトーンジェネレータのTineをハンマーで叩くことによって音程を得ています。ただし音叉と同じように生音が小さいので、バーの振動をピックアップを使って電気的に増幅しています。エレクトリックギターに近い発想です。

音程の出る体鳴楽器のデザインは、基本的に音源が1音程固定のため、その音源をどう配置するかという事に注力されます。前述のように多くは鍵盤に近い配列か、もしくは鍵盤から音源をコントロールしています。これらは鍵盤インターフェイスが音楽文化に深く浸透していることを意味しています。

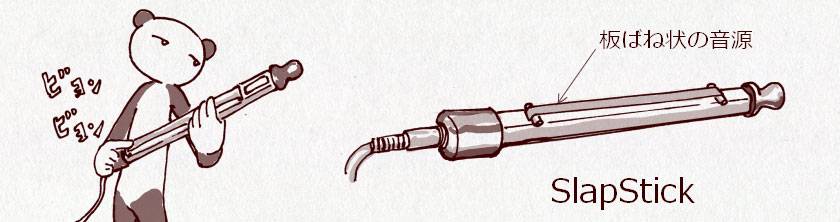

■ SlapStick

ついでにグレーゾーンの楽器も紹介したいと思います。SlapStickという変わり種楽器です。これは金属の帯のような板を弦のように張って、エレクトリックパーカッションもしくはベースのような扱いをする楽器です。分類に戸惑う構造で、弦鳴とも言えるし、膜鳴とも言えるし、体鳴とも言えてしまいます。音程もあるのですがノイズ成分が多めです。演奏はエレクトリックベースのスラップ奏法に限りなく近いです。知らない人は一度YouTube等で検索してみると、そのアグレッシブな演奏に驚くかもしれません。

■ 打楽器

一方音程を持たない体鳴、膜鳴楽器は、ほとんどが打楽器として扱われています。楽器と奏者の関係であるインターフェイスという視点だと、古代から手やスティック、マレット等で音源を直接叩くという奏法からあまり変化は見られないようです。ただドラムセットでは、足を使ってペダルを踏むことで叩く、もしくはハイハットなどを操作するという、近代的な技術を取り入れた側面もあります。音程付き楽器ではいかに音階を弾きやすくするかということが重要ですが、打楽器では、その必要がないので発展の仕方が違うようです。

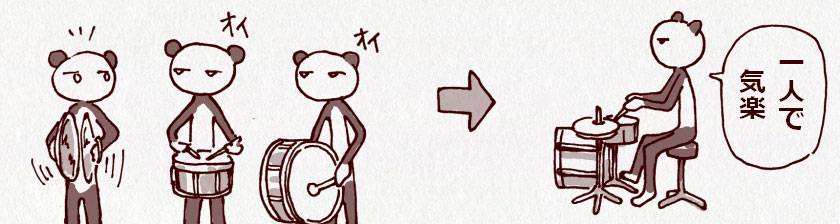

では打楽器は何が変わってきたというと、ドラムセットへの発展が大きな進化といえるかもしれません。元々は小太鼓、大太鼓、シンバルとそれぞれの演奏者がいたのですが、それを一人で全パートを叩けるようにしたものがドラムセットです。このドラムセットが誕生したのは19世紀末で、現在の原型が出来たのは20世紀に入ってからです。まだ100年程の歴史しかないわけです。

そもそもは人数減らし、もしくは大道芸的な目的だったのかもしれませんが、必要な打楽器パートを一人でこなすことにより、それまで作曲者や編曲者が書いた譜面通りに数人で演奏する必要性も薄れ、自由度が高くなりました。その結果、より複雑なコンビネーションが生まれ、打楽器パートがより洗練されていきました。

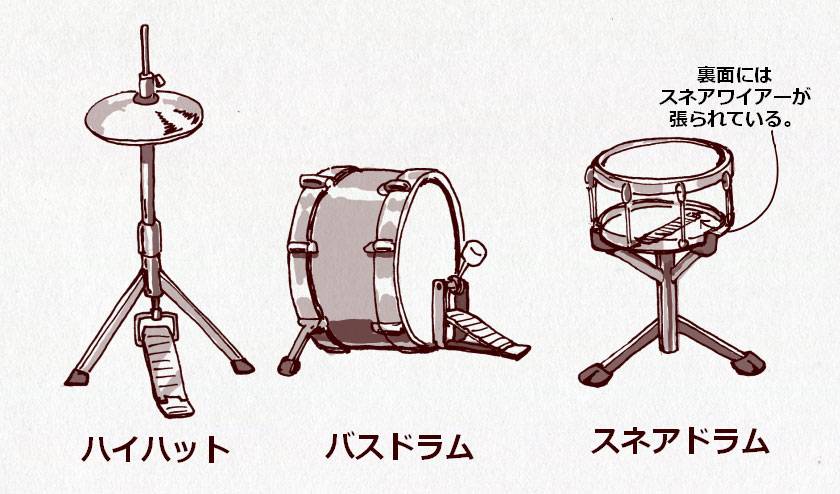

■ 3点セット

ドラムセットの基本はハイハット、バスドラ、スネアの3点セットと言われています。それまでは、いろんな打楽器を数人で演奏していましたが、必要不可欠なものだけに絞られて定着したのでしょう。また3点セット以外も必要に応じて、タムタムやシンバル類が追加されていきますが、3点セットさえあれば、打楽器パートの役割はそれなりに全うできます。

ハイハットは基準となるビートを刻む為に使われ、ドラマーの意思がそこに現れます。バスドラは強力なアクセントとして使われます。音程付き楽器ではベースの役割に近いです。文字通り打楽器のベースです。スネアの役割は多岐に渡りますが、やや装飾的な意味合いが強いかもしれません。一番目立つ音色であり、様々なテクニックにより音色のコントロール幅も広いです。この3点セットのコンビネーションで基本リズムが作られます。

ドラムセットが生み出すリズムは、今ではポピュラーミュージックでは欠かせないものとなっています。本来打楽器は、迫力を増すための装飾的な役割でしたが、時代と共に前に出てくるようになり、最近では、どの楽器よりも大きな音で扱われるのが普通となっています。

次回は電鳴楽器のインターフェイスを紹介します。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ドラムを始めよう! 初心者向け ドラムをダカドン!

ドラムを始めよう! 初心者向け ドラムをダカドン!

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

パーカッション編

パーカッション編

スネアスタンドの選び方

スネアスタンドの選び方

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !