■ 木管楽器

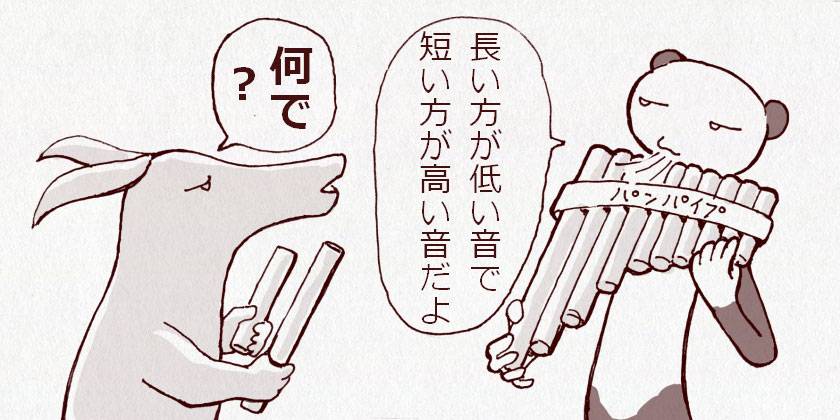

管楽器の多くは、管の長さを調整することで、音程を得ています。最もシンプルな構造としてはパンパイプがあります。これは一端が塞がれた閉管で、一本の管は一つの音程が出るようになっていて、これを各音程分並べることで、メロディが吹けるようになっています。

一本の管で自由に音程を出す最も簡単な方法は、複数の穴を開けて、開閉することです。一般的な木管楽器は、この方法を取っています。学校で習うリコーダーは穴を指で塞ぐことで、最大の長さとなり、最も低い音を出すことが出来ます。穴を塞がない場合は、基本的に歌口から穴までの長さの音程となります。穴によって管の長さを疑似的に調整しているといえます。

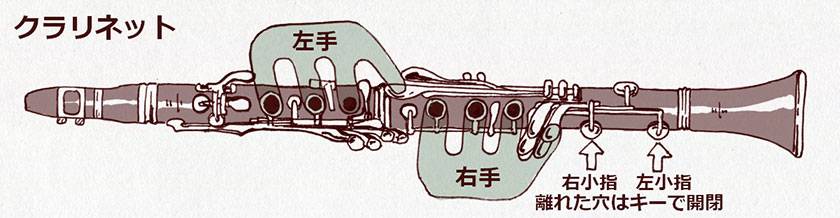

高い音の楽器は管の長さがそれほど必要ないので、リコーダーのように指で穴の開閉をコントロールできますが、低い音を出す楽器の場合は、管が長くなり、穴位置まで指が届かなくなってしまいます。そこでメカニカルなキーを採用することになります。これによって、届かない離れた位置の穴や複数の穴を操作でき、さらに確実にコントロールできるようになりました。クラリネットの全長は約700mmあり、音域は約3オクターブ半もあります。構造的に穴数も多く複雑な穴の開閉が求められます。キーがなかったら演奏は困難でしょう。

■ 金管楽器(リップリード)

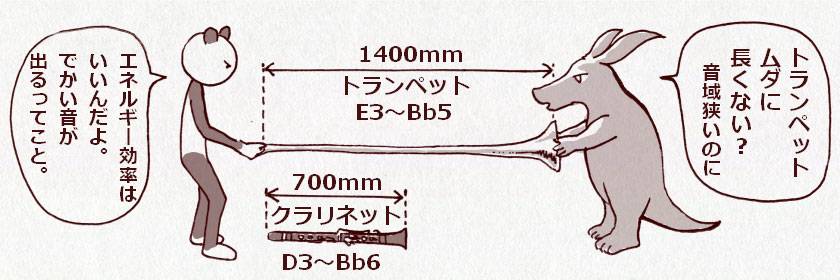

その構造から、木管楽器よりも長さを必要とします。管が真っすぐだとあまりにも長いため、管を曲げてコンパクトにしています。比較的高い音域のトランペットでも管の長さは1400mm程度あります。これは近い音域の木管楽器クラリネットと比較すると約2倍の長さになります。低い音域のチューバに至っては5400mmもあります。

また金管楽器は、穴ではなく、管の長さを直接変えることで音程を得ます。主に以下の2種があります。

■ スライド機構

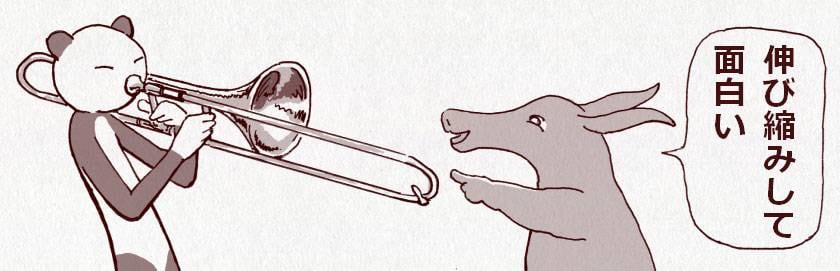

代表としてはトロンボーンがあげられます。スライドして管の長さを調整するという、見た目も分かりやすい原始的な方法です。音程間を滑らかにつなげることもでき、曖昧な音も出すことが出来ますが、バイオリンと同じように自由度が高い分、正確な音程を出すのが難しい楽器です。

■ バルブ機構

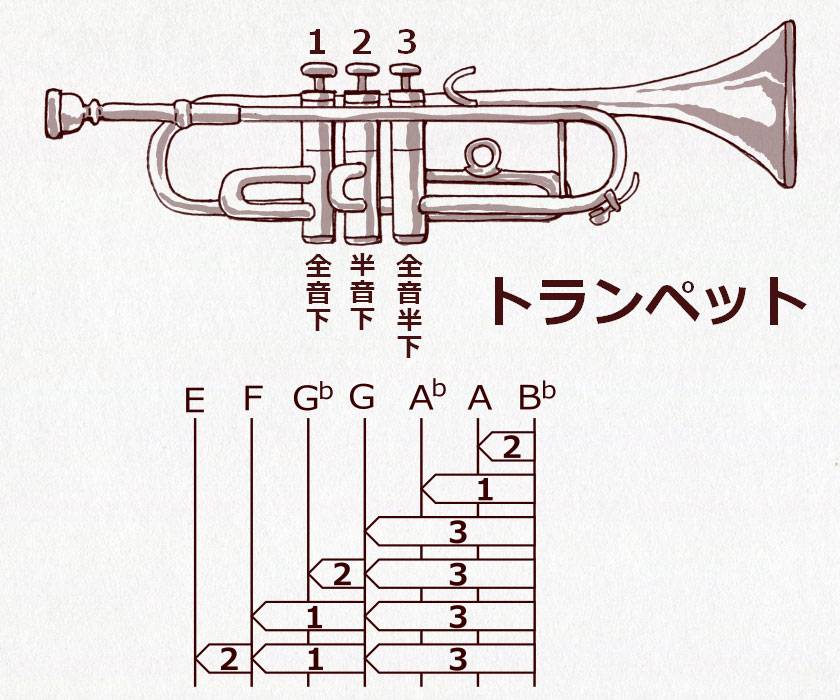

金管の主流です。音の通り道を切り替えることで長さを変える方法で、スライドよりも複雑な構造になります。高度な工作技術でバルブを作れるようになったことで実現しました。トランペットは3つしかバルブがなく、それぞれ半音、全音、全音半まで下げる事ができます。これらの組み合わせと、吹き方による倍音コントロールによって、約2オクターブ半の音域を半音階で演奏することができます。

■ フリーリード

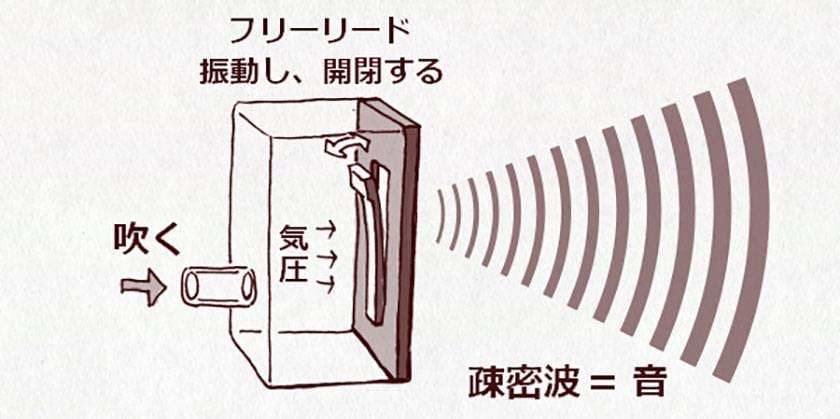

上記と同じ気鳴楽器ですが、よりメカニカルな世界で、作り手にとっては面白い分野に見えます。フリーリード1枚は同じ音程しか出せませんが、それを音数分並べれば和音も作れるため、昔学校にあった足踏み式オルガンや、アコーディオン、ハーモニカ、鍵盤ハーモニカなどが作られます。音源は同じ原理ですが、作り手のアイデア次第で、様々な楽器が生み出されてきました。

フリーリードは気圧差で振動し、直接空気の疎密波を生み出します。これが音になります。つまり小さなフリーリードさえあれば、充分な音量を確保できます。本体で共鳴させる必要がないため、アイデア次第で楽器を小さくまとめることができます。

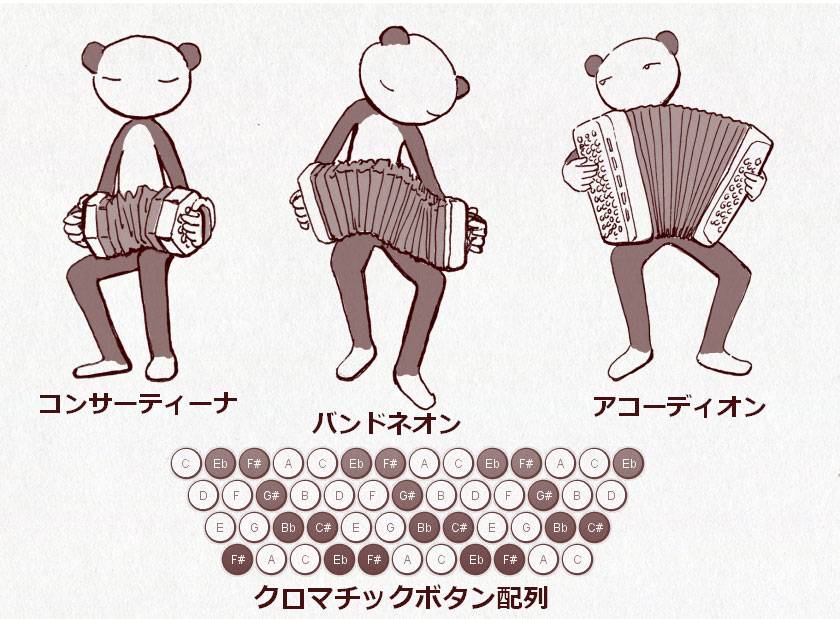

■ アコーディオン

見た目も様々なフリーリード楽器なので、インターフェイスも全く異なっています。アコーディオンは携帯型オルガンのようなもので、コンパクトにするために様々な工夫がされています。今では通常の鍵盤もありますが、元々はコンパクトで軽量なボタン式が主流でした。その中にはキーチェンジに強いクロマチック・ボタン式もあります。アコーディオンにとってキーを押す力は音には関係がないので、小さくても支障はありませんし、たくさん並べられるので、音域も広く確保出来ます。アコーディオンの世界では鍵盤式に完全に置き換わることもなく、ボタン式は根強く生き残っています。

■ ハーモニカ

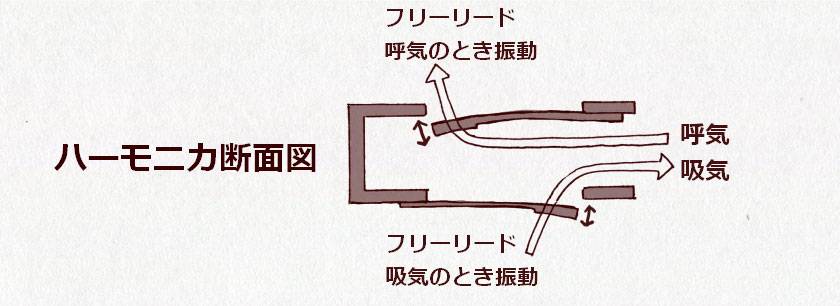

ハーモニカはフリーリードを最もコンパクトかつシンプルにまとめた楽器と言えます。ポケットサイズの実用楽器はハーモニカぐらいしか見当たりません。気鳴楽器は呼気(吐く息)で音を出すのが普通ですが、ハーモニカは吸気(吸う息)でも音が出るようになっています。この発想は斬新だと思います。人間は呼気で発声しますが、呼気用の専用筋肉がないため、実は結構無理しています。逆に吸気は横隔膜という専用筋肉があるので、安定した吸気を実現することができます。それを活用しているのがハーモニカで、割と理にかなっているのかもしれません。ただ吸気は肺に異物が入る危険もあり、リスクを伴います。

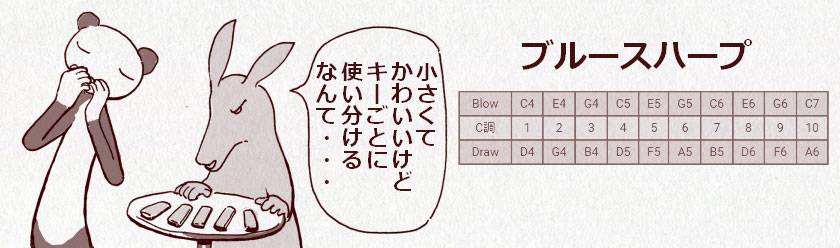

■ ブルースハープ(10ホールズ)

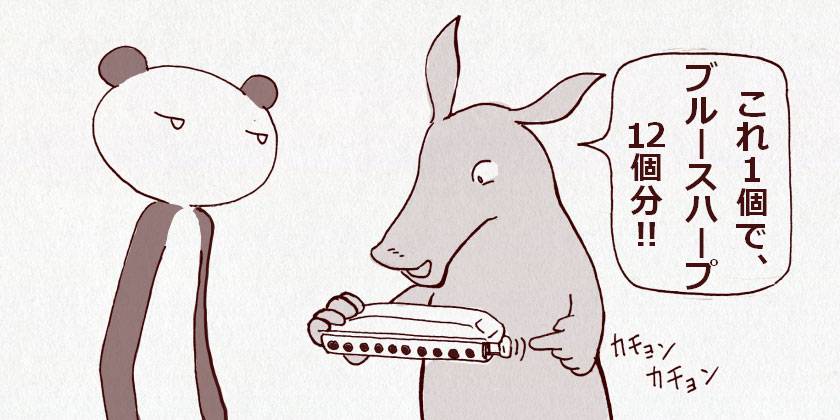

ハーモニカには様々なタイプがあり、音列も様々です。ブルースハープと呼ばれる古典的なハーモニカは10穴あり、1穴で呼気吸気で2音出すことが出来ます。基本的にはダイアトニックスケール(ピアノの白鍵)が吹けるようになっていますが、下図のように、やや特殊な並びをしています。きれいなダイアトニックスケールではなく、歯抜けになっていますが、音域は3オクターブと立派な楽器レベルを確保しています。また簡単な和音も想定しているのが分かります。ただし、ダイアトニックスケールなので、基本的にはひとつのキーしか演奏できません。そのため12種類のキーのハーモニカが売られています。

■ クロマチック・ハーモニカ

そうなると、ひとつのハーモニカでどんなキーでも吹けるようにしたいと思うわけです。そこで開発されたのがクロマチック・ハーモニカです。やや大きくなりますが、並びはダイアトニックスケールとなっています。レバーをスライドさせることで、半音上のピッチのフリーリードに切り替わる仕組みで、音域内の音をクロマチックに演奏することができるようになっています。

クロマチック・ハーモニカがあれば、ブルースハープは不要かと思えば、そんなことはなく、ブルースハープならではのテクニックである、ベンド、オーバー・ドロー、オーバー・ブロー等があり、独特の味というものを作り出しています。その結果、名前の通りブルースには欠かせない楽器となっています。楽器の欠点をプレイヤーが克服し、それが音楽的に受けいられたという例でしょう。ブルースというジャンルは、ブルーノートという半音階ではない曖昧な音が含まれています。ブルースハープは、その音を出すことが出来きるのです。ただ音程を変えるテクニックは簡単ではありません。ブルースハープには1穴に呼気と吸気のフリーリードがそれぞれあるので、この組み合わせで音程を変えやすい穴と、そうでもない穴が存在するのです。それを完全にコントロールするには、かなりの練習量が必要になります。ブルースハープを考案した人は、こんな使い方は想定外だったでしょう。

次回は体鳴楽器、膜鳴楽器のインターフェイスを紹介したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

Forestone リード

Forestone リード

LP パーカッション

LP パーカッション

プラスチック管楽器特集

プラスチック管楽器特集

デジタル管楽器とは

デジタル管楽器とは

PLAYTECH 管楽器特集

PLAYTECH 管楽器特集

サウンドハウス虎の巻 管楽器入門ガイド

サウンドハウス虎の巻 管楽器入門ガイド