1970年代までの舶来エレキギターといえばGibsonかFenderだった。そして学生の手に届くギターではなく、地方の楽器店ではほぼ全機種ショーウインドーに飾られていた。当然易々と試奏できないのが普通だった。

少なくとも1980年代初頭まではそんな感じだった。

都内の大きな楽器店に行けば、在庫の豊富な店もあり試奏出来たが、学生服で試奏を頼むと店員が一挙手一投足を『監視』して側にいたのを思い出す。

1982年にFender Japanが設立されてから、次第に学生にも品質の良いギターが手に入るようになった。ギターだけでなくエフェクターなども複数のメーカーが少しづつだが台頭してきて、機材の選択肢が増してきた。

ただしハンドメイド・エフェクターとかブティック系エフェクターはずっと後の話だ。

ギター雑誌は『ヤングギター』と、80年代に入って創刊した『ギターマガジン』の二本柱。前者はフォークギターも扱っていたし、後者は中級上級者向けの記事が多く、文字も小さくびっしりと埋まっていた。

『ヤングギター』は、1983年以降くらいから、HEAVY METALの記事が大半になり、表紙にも速弾きを得意とするギタリストが取り上げられた。今と違って新作アルバムを発表したり、来日公演を行った『旬のギターヒーロー』が必ず表紙を飾っていた。

80年代中盤に入り、Fender Japanはハムバッカー搭載のギターなども積極的に発表し始めた。

価格も手頃で、SQUIERが80年代日本製Fenderとして際立った。この時期のSQUIERは完成度が高く、エントリーモデルとしても、充分役割を果たした。

FENDER JAPAN 1984年カタログ。80年代らしいカラーのスクワイアーストラト。

一方、米国製Fenderは83年にエリートシリーズを発表し、CBS Fenderの価格が頂点に達した時期でもある。

特に航空機対応のボイジャーケースに入ったエリートシリーズの上級機種は高値の花であったし、もはやプロ専用としか思えなかった。

エリートシリーズの上級機種に付属していたボイシャーケース。街ではおろか楽器店でも見かけたことは一度もなかった。バタフライハッチのフライトケース仕様で、現在上位機種に付属するツイード・ケースより頑丈なことが写真からも容易にわかる。(エリートシリーズ カタログより。)

現在のFender CustomShopのマスタービルダークラスは一般ユーザーが手にするギターとは思えないが、当時のCBS Fenderが発表するギターはこれでもか!と変化してゆく仕様、価格は、『TOO MUCH !』との感じがしたのは私だけだろうか?

さて。

本題のギターを説明する前に時代背景を述べた。ここからが4万円の米国製Fenderの話だ。

1985年春。ちょうど40年前の事だが鮮明に記憶している。

いつものように楽器店に立ち寄った。ギターとベースが50本程とスタジオを併設した行きつけのお気に入りのお店だった。店に行く度に新しい事を店員さんに教えて貰った。

透明なガラスのドアを開けると左に黒いハードケースが3、4個無造作に立たせて置いてある。

「?」と思い、後にGibsonのプレミアム・ディーラーとして、ギターマガジンの裏表紙に名前が何度も載った凄腕店員のNさんに聞くと

「4万円でFender USAのギターが入荷したよ。」と言う。

「開けていい?」

と言うと、ゴーサインが出たので数ケースの中から一つ開けることにした。

70年代後半よりFenderで用いられたモールドケースより簡素で、留め具もケースから延長した一体成型のプラスチック製。

ちょうど同時期に作られたBOSSのコンパクトエフェクターが6個入るエフェクターボードの留め具と似ていた。(当時は今より耐久性の低い留め具であった。現在は改良されている。)

「あっカッコ良い!」

ケースを開けた第一印象。

黒いケースに入ったギターは精悍なブラックボディであった。ケースは小振りながら持ち上げると結構重い。

ネックはメイプル。スモールヘッドで値段以上に造りの良さか一見してわかった。

「これで4万?なんで?」Nさんに尋ねる。

曰く、ボディ下部塗装周辺にクラックがわずかに入り、新品で売れないとの事。また2年前に生産が終了したモデルだった。

ギター歴3年の私が知っているモデルのわけがない。

「手にとって良い?」

相変わらずUSA製に対して生意気な学生である。

一通り状態を把握した。

ルックス、ネックシェイプ共に申し分ない。

さらにリクエストして、アンプで音を出せる許可が出たので弾いてみた。

パワフル。

悪くない。特にコードを刻むと音のバランスが良い。途中で電話が鳴って

「ちょっと音下げて!」

と言われるまでかなりの音量で試した。

一見、ストラトとあまり変わらないルックス。黒いケースに入っていたのでボディラインが目立たなかった。ムスタングほど個性的ではないし、ヘッドはTHE STRATの原型となったトラディショナルなスモールヘッド。

加えてネックの握り具合が未熟な腕の私でも抜群に良かった。レギュラースケールでフレットもきちんと打たれていたので、品質はストラトと変わらないと一瞬でわかった。

木目も綺麗。

しかも、バーズアイメイプル。(ただし当時はここに価値を見いだせなかった)

もう一度言うが40,000円。消費税はまだなかったが少し高い。しばらく考えた。

ふたの無い仕切りのある小物入れに、ストラトキャスターより大きな英文取扱説明書が入っていて、国産エレキを買うならこちらがお得と、私の思考回路は判断した。

今でいうアウトレット品ではあったが食指が動いた。なんと言っても高校生には憧れロゴ『FENDER MADE IN USA』とケースには大きくエンボス加工されている。

「Nさん、一週間 取り置きしてくれる?」

Nさんは首を縦にふった。

自宅に帰り、銀行通帳とありったけの現金を引き出しから取り出し計算した。

少し足りない。

母に言って小遣いを一ヶ月前借りして、ギリギリ何とか工面出来たが、月の始め。

その月は昼食も自宅からの弁当で交遊費もほとんど無く、金銭出納帳は白紙に近かった。

とりあえず一週間以内にギターは我が家に来た。

そのギター名は?

Fender LEAD1。メイプルネック、ブラックボディ。正規価格は165,000円

紛れもない米国製Fender。

1979年に生産され、1983年に消えたミドルクラスのエレキギターである。当初、LEAD1、LEAD2が発表されて、後にLEAD3が発表された。『1』はワンハムバッカーでシングルコイルにもなる。『2』は二つのシングルコイル。後にリリースされた『3』はハムバッカーが2発の仕様であった。

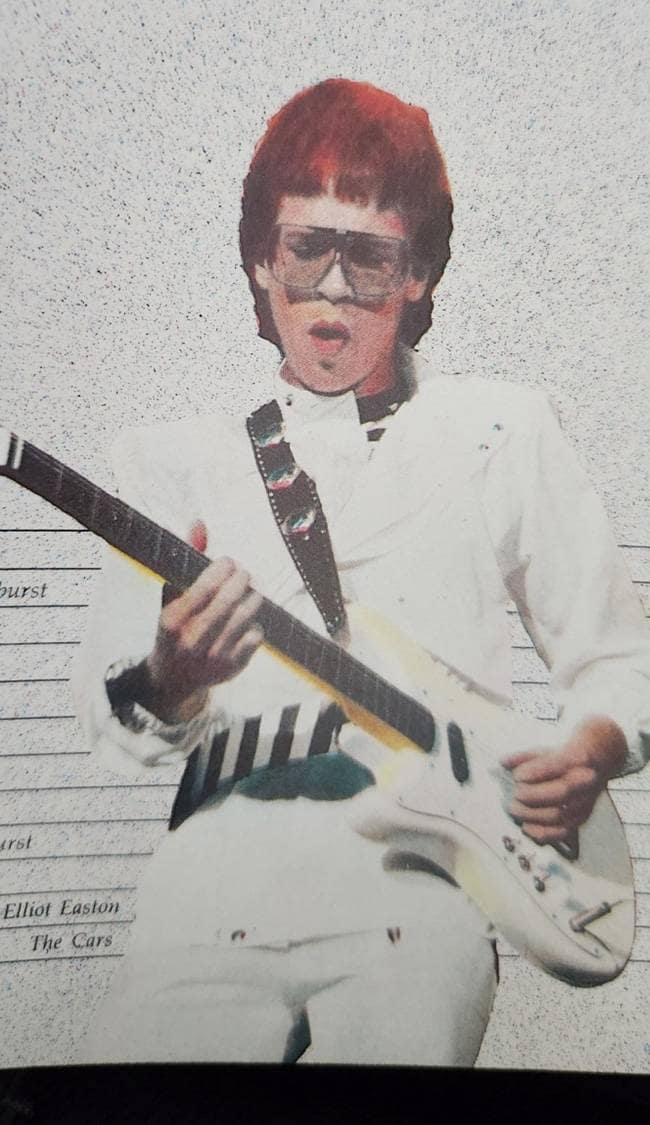

スティーブ・モーズを最初のエンドーサーとして迎え、CARSのエリオット・イーストンがカスタマイズされたLEAD2を使用している写真が1982年カタログに使われた。

70年代から80年代に活躍したザ・カーズのエリオット・イーストン。LEAD 2を愛用。スイッチが一つ多いマッチングヘッドの特注品。(1982年カタログより。)

中級クラスのギターであったがプロユースも考慮したモデルであったと考えられる。

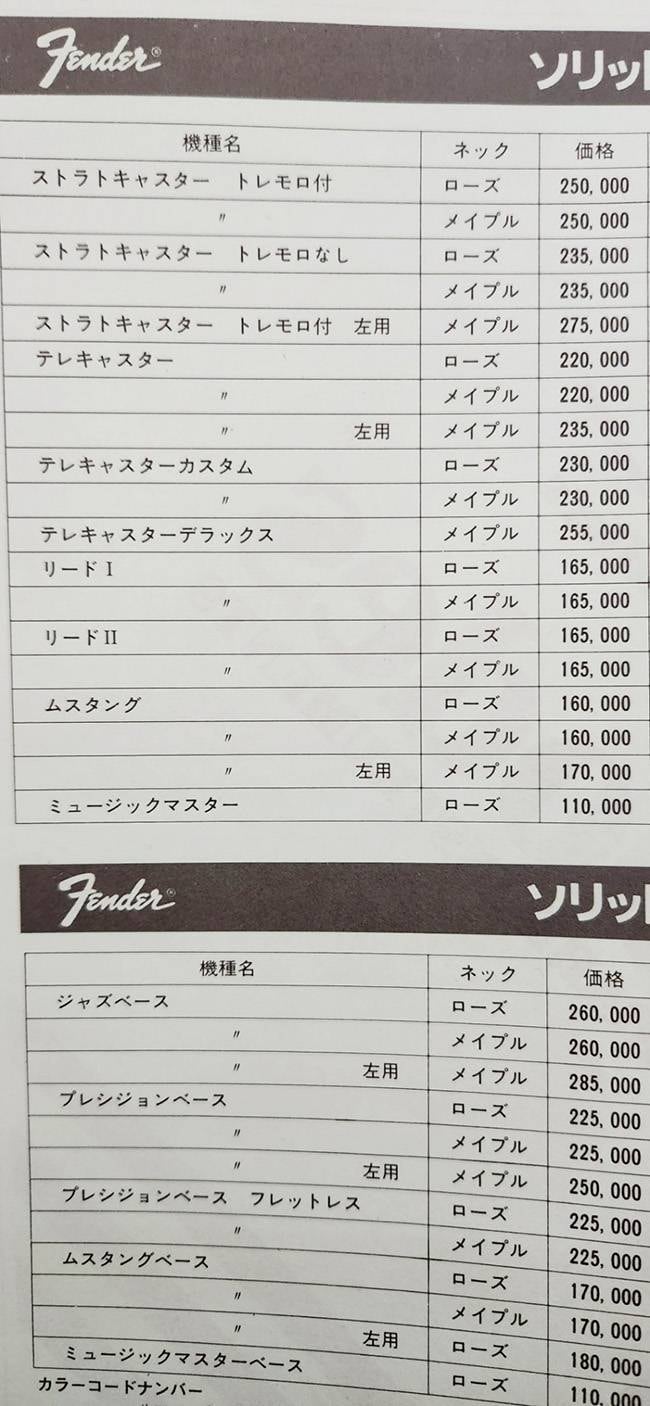

LEAD1 165,000円のプライスリスト。昭和56年10月1日現在の価格表。

登場の背景にはストラトやテレキャスより手頃に入手でき、かつ高品質なものを市場に送りたかった事情がある。

発売当時1979年の国内ギターラインナップは上記のエリートシリーズやアメリカン・ビンテージシリーズはまだ発売されていない。

エレキギターのラインナップは、テレキャスター(カスタム、デラックス)、ストラトキャスター、ミュージックマスター、ムスタングである。

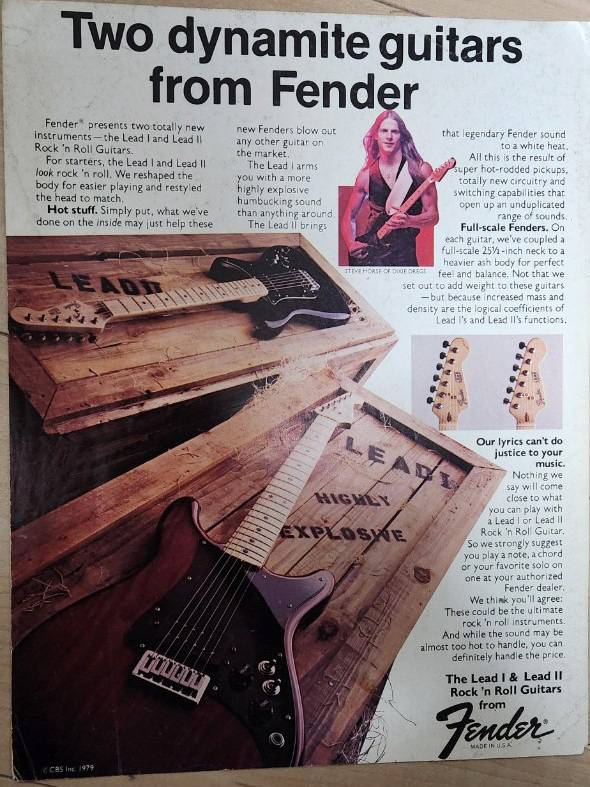

以上の機種から見て、ロックに適するギターを開発する必要性があったわけだ。その証拠にスティーブモーズを起用したFenderの広告には『ROCK'N'ROLL』という言葉が5回も使用されている。

CBS Fender 1979年 LEAD1 LEAD2の発売広告。ギタリストはディーブパープルに長年在籍したスティーブ・モーズ。

LEADシリーズは音楽シーンがROCKに移行するCBS Fenderからの一つの回答であったのだ。

次回LEADシリーズの具体的な仕様とサウンド、サウンドハウスでも取り扱っている現行品LEAD3を取り上げたい。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

FENDERフェンダーギターのおすすめと選び方

FENDERフェンダーギターのおすすめと選び方

愛されたフェンダーギターたち

愛されたフェンダーギターたち

ギターの種類

ギターの種類

ギターケースの選び方

ギターケースの選び方

ギターの選び方

ギターの選び方