こんにちは!

頭痛のときにこめかみに梅干しを貼ると、医学的に効果があると知って驚愕している者です。

あんなの絶対嘘だと思っていたのでなんか勝手に負けた気になっています。

調べたところ梅干しの香りに含まれるベンズアルデヒドという成分に鎮痛作用があるようですね。

このことが本当だったことにも驚きですが、いくら鎮痛作用があると言ってもこめかみに貼りますぅ?

食べるとか、おでこに貼るだったらまだわかるのですが、こめかみって・・・

ですがネットも普及していない時代にその情報が全国的に広まっているわけですから、最初にこめかみに梅干しを貼って頭痛が治ったことを人々に伝えた第一人者に偉大さを感じる今日このごろです。

さて、前回までのブログで購入したピックアップの動作確認についてはザックリと説明させていただきましたので、ようやく「ピックアップ交換の前に知っておきたいこと」を卒業して今回からは「ピックアップ配線の前に知っておきたいこと」に突入です。

ではさっそく、エレキギターの配線の中でも比較的簡単なテレキャスターの配線を見てみましょう。

と、いきたいところなのですが配線を行う前にも知っておいた方が良いことが沢山あります。まずはそちらから説明させていただきます。

題しましてピックアップ交換時のハンダについてです。

そもそもまずハンダとは何なの?

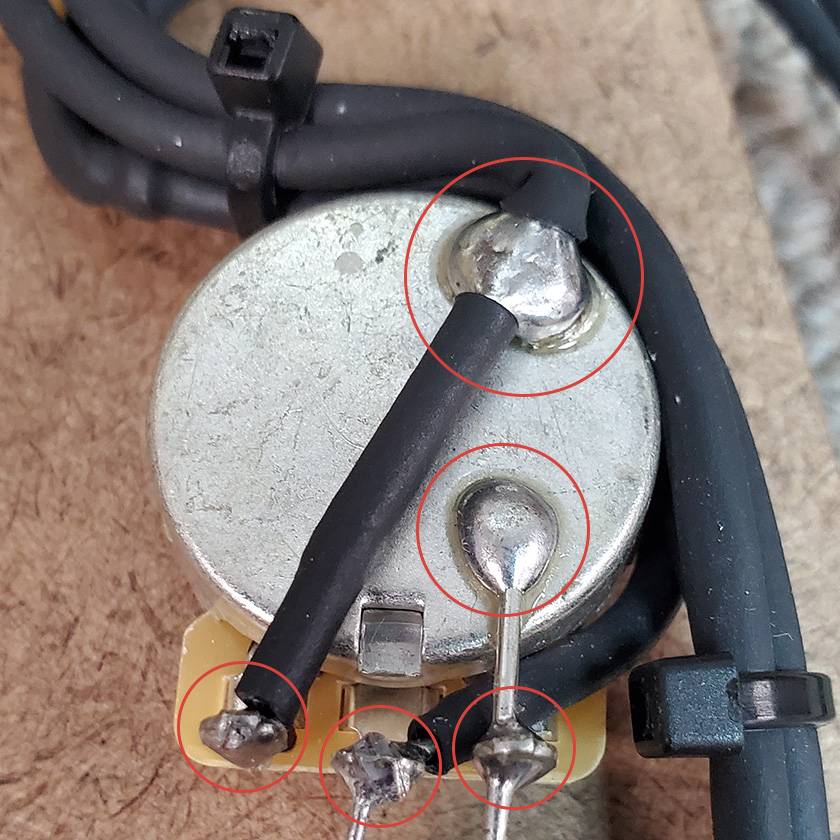

まずはこちらをご覧ください。

もう少しアップで

ご覧のとおりハンダとは簡単にいうと配線材をくっつけるときに使う金属で作業内も含め、例えるなら溶接の親戚みたいなものですね。

役割はそれだけなのですが侮ることなかれです。

音質など拘りだすとキリがなく、人を沼へと引きずり込む恐ろしい魅力を持ったモノでもあるのです。

ちなみに写真のこちらです。

EMERSON CUSTOM ( エマーソンカスタム ) / 335 PREWIRED KIT

弊社ではこちらの商品のように配線済みキットも販売しております。

ピックアップ購入者、またはリペアショップなどでの配線が必要ですが、配線個所が最低限で済みますのでちょっと配線に自信がないよというか方にオススメです。

コマ―シャルも済みましたので、それでは本編に入っていきましょう。

○ ハンダの種類

ハンダには大きく分けて鉛入りと鉛フリー(鉛なし)の2種類があります。

鉛入りですと皆さん大好きKESTER 44や285、入手性が非常に高くどこでも買える太陽電気産業goodの○○用ハンダなどですね。

成分は大体スズ60、鉛40程度でいわゆる一般的に共晶ハンダと呼ばれるものですね。

鉛フリーですと個人的には白光HEXSOLのFS600や日本スペリア社のSN100C、弊社でも取り扱いがございますOYAIDE/SS-47あたりですかね。

成分はイロイロなのですが、だいたいスズ、銀、銅かスズ、銀、ニッケルで精製されたものが多いように思います。

ここでさっそくちょっと疑問が浮かびますよね。

なぜ鉛入りと鉛フリーが存在するのか?

それは鉛が人体や地球の環境にとって有害だからです。

ハンダ付けをする際に出る煙を多く吸ってしまうと、疲労感や頭痛、吐き気などを催す亜鉛中毒を起こす危険性があります。

そして煙だけではなくて埋めて処分された電子機器に使用されている鉛成分が地下水や海水に溶け出すことで環境にも影響にも与えているのです。

それとRoHS指令というものの影響もあります。

RoHSというのはザックリ言いますと、電子機器に含まれる有害な物質を制限するというEU加盟国の法律で、規制対象となる10の物質の中に鉛も含まれています。

そのため鉛の使用が制限されていない国と制限されている国があり、鉛入りと鉛フリーが存在している訳なんです。

○ 鉛入りと鉛フリーの特徴

鉛入りと鉛フリーでは主成分が大きく違いますのでハンダの作業性や特徴も大きく違います。

違いに関しては下記のようになっています。

鉛入り

- ぬれ性が良い

※ぬれ性とはハンダが母体(金属表面)に対しての伸び具合や流れ具合を表す言葉です。 - 融点が低い(180℃程度)

- 電気的な抵抗が大きい

- フラックスが飛散しにくい

- 強度が弱い

- 重量が鉛フリーと比べ重い

- フィレット(作業後のハンダ表面)に光沢がある

鉛フリー

- ぬれ性が悪い

- 融点が高い(220℃程度)

- フラックスが飛散しやすい

- 電気抵抗が小さい

- 強度が強い

- 重量が鉛入りと比べ軽い

- フィレット(作業後のハンダ表面)に光沢がない

また、ハンダごての小手先に与える影響にも違いがあります。

鉛はコテ先の酸化を保護する役割も担っているので鉛フリーで作業を続けた場合、コテ先が酸化しやすくなります。

加えて鉛入りより鉛フリーの方が融点が高いため自ずとコテの温度も高くしなければなりません。

ですので、鉛フリーで作業を行うと鉛入りでの作業と比べコテ先の寿命が4~5倍ほど短くなります。

○ フラックスについて

先ほどのハンダの違いについての部分でフラックスという言葉が出てきましたので、そちらについても軽く説明させていただきますね。

そもそもフラックスとははんだ付けの促進剤のようなもので、その役割は母体の酸化皮膜の除去やぬれ性の向上、ハンダや母体の酸化防止などがあります。

このフラックスのほとんどはロジンという松から採取される樹脂を主成分として、ハロゲン化水素塩からなる活性剤を添加したものです。

簡単に言うとヤニ入りハンダのヤニの部分です。

はんだ付けの際に様々な効能があるのですが特に注目すべきはぬれ性の向上で、ヤニ入りハンダでの配線のしやすさを左右する大切な役割を持っています。

KESTER 44なんかは配合されているフラックスが優れていてハンダの乗りが良いのも人気のひとつかもしれませんね。

いやいやKESTERを使うと音に艶がとか音の抜けがなど他にも理由は沢山あるのでしょうが、そっち方面のお話はまた機会がありましたら致しましょう。

今回はハンダについてのお話でしたがいかがだったでしょうか?

鉛入りと鉛フリーのハンダに関しては一長一短で優劣付けがたいですね。

個人的には環境に良くて電気抵抗が小さく強度が強い面から鉛フリーのハンダを推したいのですが、実際に作業してみると鉛フリーのハンダはモノにもよりますが結構作業しづらいんですよ。

本当に溶けにくいですしフラックスも結構飛び散ってアチッ!!ってなります。

まぁスズの代わりにビスマスを主成分にしている低融点のハンダもあるにはあるんですけど…

なので、初心者の方には鉛入りが良いと思うものの、環境のことを考えると申し訳ないですが一概にどっちがオススメとは言にくいですね。

日本の優れた技術が、近い将来すごく使いやすい最強の鉛フリーハンダを作ってくれることを心から願うばかりです。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

さようなら。

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップの種類

ピックアップの種類

配線カスタマイズ 第5回

配線カスタマイズ 第5回

配線カスタマイズ 第1回

配線カスタマイズ 第1回

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)