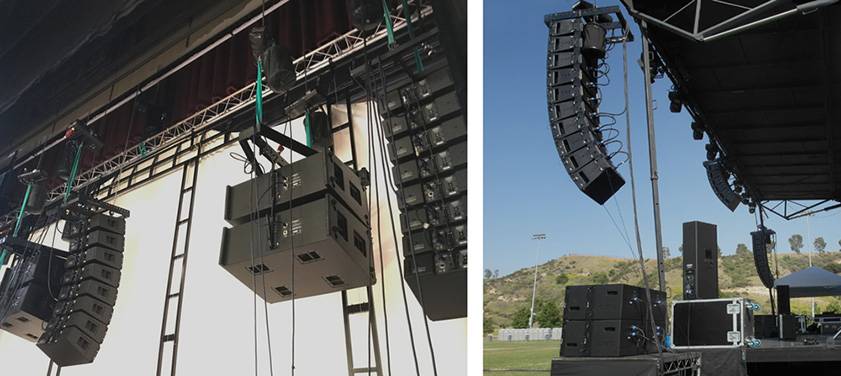

ラインアレイ・スピーカーシステムを大規模な会場に導入する場合、問題となるのはサブウーファーの設置方法です。床置き型で低音の響きを観客に届けるべきか。フライング型サブウーファーアレイによって幅広いボリュームコントロールを行うべきか。それとも、その両方を検討すべきでしょうか。

サブウーファーの配置が重要なのは、前のブログで紹介した通りです(詳しくは、「会場にサブウーファーを配置する方法」をご覧ください)。

安定した低域音圧

サブウーファーを含むPAシステムをセットアップする際は、会場全体の音圧レベル(SPL)を一定に保つ必要があります。高音域や中音域と同様に低音域まで、また部屋の端から端まで、会場のどこでもバランスが良い必要があります。

音響的には、この「音量の落ち込み」は逆二乗則で定義され、音源からの距離が2倍になるごとに、音の強さは約6dB減少します。また、低周波では会場が持つ音響特性とPAシステムの影響がそれぞれ半々くらいになります。

異なる放射空間

放射空間とは、スピーカーが音を放射する空間であり、サブウーファーの場合、全球か半球状になります。理論上、サブウーファーを地面に置くと半球状に音を放射し、ユニットを釣った場合は全球状に音を放射します。地面に設置した場合、2倍の効率(6dB高いSPL)が得られます。

実際には、部屋の状態や部屋固有の定在波がサブウーファーの出力に影響し、2倍の効率にはなりません。

集中配置

また、無指向性の音源(サブウーファー)が複数ある場合、室内の反響は複雑になります。これはライブサウンドだけでなく、例えばスタジオのコントロールルームやホームシアター用途でも同じです。それにより、部屋や会場全体にSPLのアンバランスを多く発生させます。そのため、多くのサウンドエンジニアは、床置き型またはフライング型のサブウーファーを集中配置し、通常は中央に設置するのを好みます。しかし、この解決策は、他の欠点をもたらします。

指向性

床置き型、フライング型ともに、低周波エネルギーを客席に集中させ、ステージの共鳴やステージ上の楽器とのフィードバックを引き起こすエネルギーを最小限に抑えるのが重要です。

1950年代後半から、音響技術者はサブウーファーのアレイを最低2台で構成し、遅延、極性、出力レベル、ユニット間の距離を調整して、放射されるエネルギーがある程度指向性を持つようにしてきました。ユニットの前方で音量が大きく、後方で音量が小さくなる指向性のあるカバレージの形状をカーディオイド放射と呼んでいます。カーディオイドサブウーファーの配置は、ライブサウンドの様々な用途に確実に貢献します。昨年掲載した「指向性を実現するサブウーファーの効果的な配置方法」もお読みください。

フロアマウントとフライング型マウントの長所と短所

以下はすべて相対的な評価であり、会場の音響特性に大きく依存します。特定の会場やパフォーマンスにとって最も重要なパラメータの特定が重要です。フライング型サブウーファーの長所と短所について見ていきましょう。

フライング型サブウーファーの長所

まず、フライング型サブウーファーでは、サブウーファーに近い前列、サブウーファーから遠い後列の距離差が少なくなるため、会場全体の音量コントロールがしやすくなります。

次に、サブウーファーをメインアレイ・スピーカーの近くに設置すると、より正確なディレイタイミングを設定できます。会場のすべての席で完璧な音声の到達時間調整はできませんが、サブウーファーをメインスピーカーの近くに設置すると、タイムディレイに大きな効果があります。床置きの場合、最前列はサブウーファーから数メートル以内にいても、メインのスピーカーからは遠い一方で、後列はサブウーファーとメインスピーカーの距離がほぼ同じになる場合もあります。

フライング型サブウーファーの短所

フライング型サブウーファーの音は全球状の空間で放射され、床置き型と比較して、音量損失が生じます。さらに、床置き型とは異なり、フライング型サブウーファーは通常、客席から遠く離れています。この2つの要因により音量不足が発生します。

さらに、床面から跳ね返ったエネルギーによる第一反射と軸上の音がぶつかり、会場の様々な場所で干渉が発生します。会場の床の大半は低周波の反射率が高く、ここで発生する低域のキャンセルは、会場の床からサブウーファーまでの高さに大きく関係しています。

第三に、フライング型サブウーファーが客席から遠くなるにつれて、アタックやパンチが弱く感じられます。

フライング、床置き、またはその両方

正解は、重量、リギングポイント、コスト/予算、視界、トリム高、時間、SPL要件、カバレージ、施設利用条件などに関係します。

また、均一なカバレージとインパクトのあるローエンドを同時に実現する最善の方法として、同じPAシステム内でフライング型とフロアマウントの両方のサブウーファーを使用し、両方の長所を生かす場合もあります。全ては条件次第です。

実用上の留意点

サブウーファーの配置には、サウンド面とは異なる、設置自体や実務上の懸念があります。ここにリストアップします。

視界

床置きのサブウーファーは、ステージやスクリーンの視界を遮らずに、必要に応じて隠すのも容易です。サブウーファーをフライング設置すると、ステージを視覚から遮ることがあります。

天井強度と負荷

スピーカーは重く、サブウーファーをフライング設置すると建物の屋根や足場への負荷が大きくなります。また、金属梁やダクトなどの共振が発生します。

アクセス、修理、交換

フライング型サブウーファーでもリモートコントロールシステムでパラメーターを操作できますが、物理的な修理や調整などのメンテナンスには手間とコストがかかります。

ステージ共鳴と低域のフィードバック

床置きのサブウーファーは通常、ステージの近くに設置されるため、低周波のフィードバックや共振の問題を引き起こす場合があります。一方で、フライング型サブウーファーは、その危険性は低いです。

設置のしやすさ

床置きのサブウーファーは、機器の移動が容易であるという利点があります。フライング型サブウーファーの場合は、設置が複雑で配置方法の選択肢も限られます。

少ない機材

床置きのサブウーファーは、音響的な効率が良く、少ないサブウーファーで、より大きな音量を実現できます。ただし、会場の前方と後方でその恩恵は異なります。

使用可能スペース

フライング型サブウーファーにすると、ステージの拡張や客席増設のためのスペースを確保できます。

まとめ

サブウーファーの設置方法について、床置きとフライングのどちらが正しいか、というのはありません。それは、会場やパフォーマンスの種類に大きく依存します。サウンドエンジニアは何を優先すべきか決定する必要があります。この記事で紹介した洞察をもとに、次回以降、賢明な選択を描けるように願っています。幸せなベース・リスニングを!