昨今、ドラムの世界において、自宅での練習や楽曲制作で電子ドラムを使うプレイヤーが多くなり、その数は今でも増え続けています。そのため、電子ドラムの核となる音源モジュールも注目を集めており、各メーカーから販売されています。今回は注目を集めている、Roland の TM-6 PRO を紹介したいと思います。

1. 基本的な使用方法

TM-6 PROは世界最高峰のスタジオで収録されたものを含む500種類のプリロード・サンプルを内蔵しており、これをさまざま手段で鳴らすことで、録音やドラム練習・ステージでのパフォーマンスなどを行うことができます。

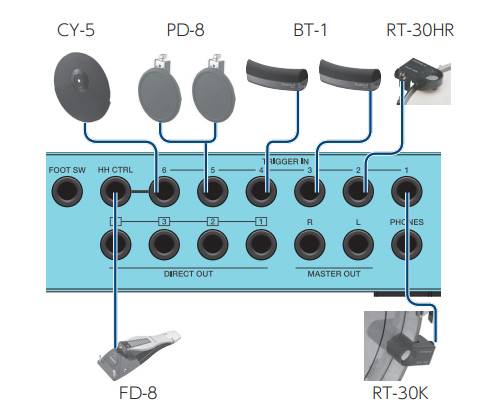

1枚目の写真のように電子ドラムパッドを接続したり、2枚目のようなアコースティック・ドラムに取り付けるトリガーにつないだり、シーンに合わせてさまざまなツールを接続することができるのです。

鳴らす音色はキットに収録されており、[−][+]ボタンで選択。液晶に選択しているキットが表示され、パッドなどで音を出すと、選択した音色が出るようになっています。

曲やクリックをかけながら演奏することもでき、「CLICK」や「SONG」のボタンがあるので直感的に操作できるようにもなっています。

難しい設定を一切することなくすぐに音が出せるため、機械操作が苦手な方でも使いこなせそうだなと感じました。

2. 外部接続

続いては外部接続についてです。おそらくこのブログを見てらっしゃる方は、ここが一番気になるところですよね!

TM-6 PROは背面にパネルがあり、6つのTRIGGER IN+2つのCTRL端子と4つのDIRECT OUT・MASTER OUT(L/R)・PHONESが装備されています。

上記は一例で、画像のように各種パッドやトリガーを自由に接続できるので、使いやすく汎用性が高い印象です。

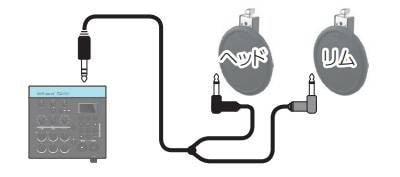

例えば、今回、弊社の電子ドラムで使われているメッシュ仕様のスネアパッドを画像のようにTRSでTRIGGER IN 2に入力し、シンバルパッドをTSでTRIGGER IN 5に入力しましたが、それぞれ問題なく使うことができました!!

TRSでTRIGGER IN 2に入力したスネアパッドはリムも反応し、問題なく演奏することができました。

TSでTRIGGER IN 5に入力したシンバルも問題無く動作しますが、1つのTRIGGER IN端子に2つのドラム・トリガーを接続することもできるので、せっかくなら下記の図のようにセッティングする方がTRIGGER INをすべて使えるので良いかもしれませんね!!

3. 6つのトリガーボタンとリムボタン

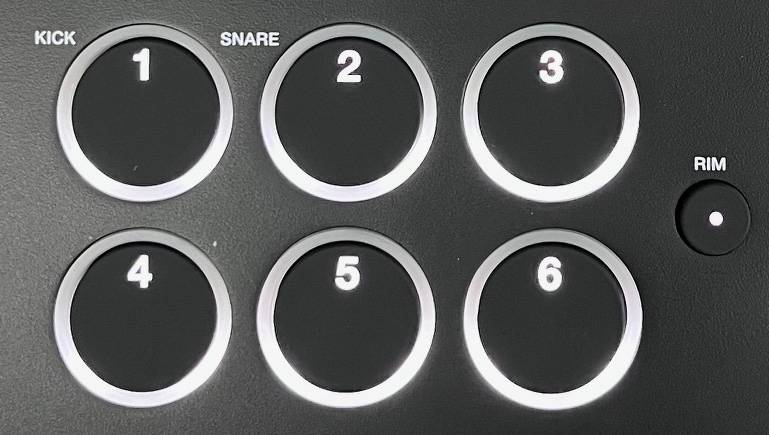

TM-6 PROは、トップパネルに6つのトリガーボタンがついており、楽曲制作時の打ち込みや音色チェック時など幅広いシーンで役立ちます。

画像のように縁と数字が光るので、暗転しているステージ上でもしっかりと視認することができるのが良いですね!

また、画像右にある「RIM」ボタンは点灯させるとリム側が選ばれ、リムのインストを設定したり、トリガーボタンを押したときにリムのインストを鳴らしたりすることができます!

4. DAWとの連携

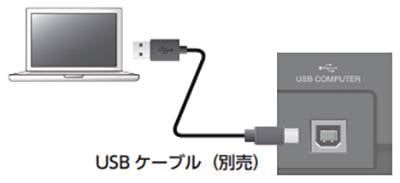

オーディオ/MIDI入出力に対応したUSB端子を備えており、DAWとの連携も可能です。

USB端子にパソコンを接続したらオーディオやMIDIを録音することができるので、簡単に録音や打ち込みができちゃいますね!

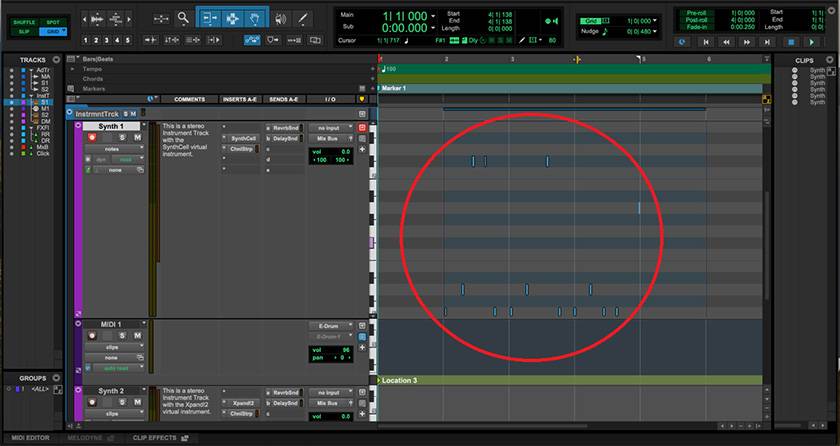

今回はPro Toolsを使って試してみましたが、PC側でUSB入力を選択するとモジュール側の設定を行うことなく認識し、すぐに音を出すことができました!

録音ボタンを押して試しに打ち込んでみると、リアルタイムで打ち込むことができました!

ちょっとクリックしたところからズレてしまったところまで、リアルに打ち込まれているのが分かるかと思います…笑

5. キット・インストの紹介

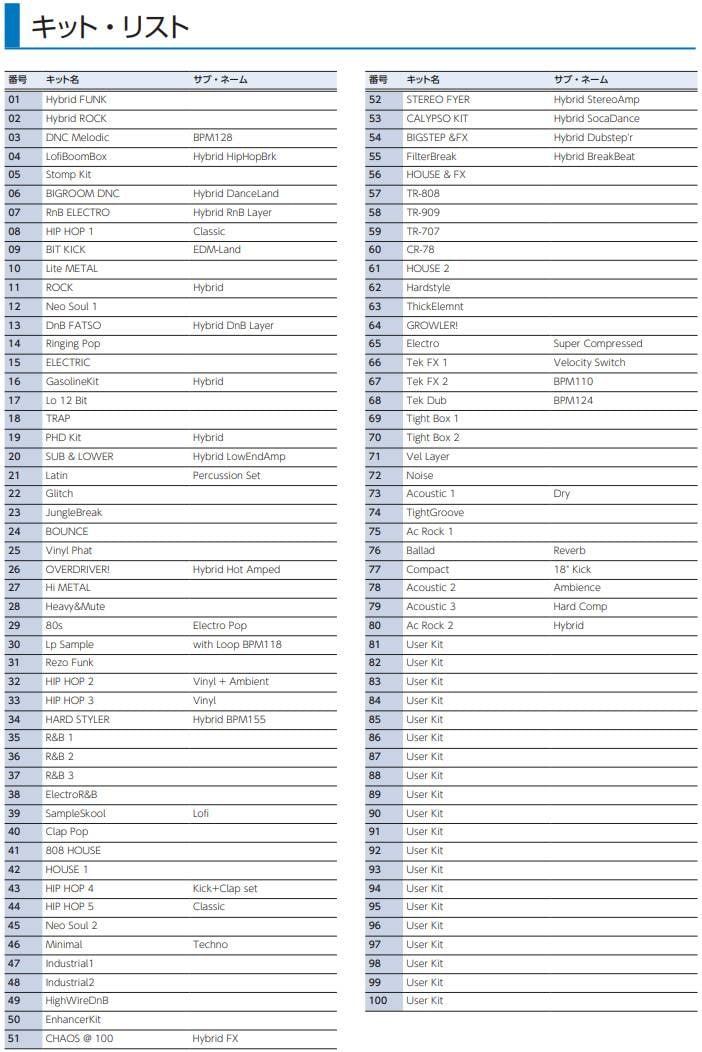

冒頭にも述べましたが、TM-6 PROはキットやインストが充実しています。エレクトロニック・サウンドをはじめ、高品位なアコースティック・ドラムやドラム音の増強に役立つサウンドだけでなく、自然で表現力豊かなV-Drums譲りのインストも268種類内蔵しています。本体のハイハット・コントロール端子にハイハット・コントロール・ペダル FDシリーズを接続すれば、ハイハット音色でオープン/クローズの叩き分けが可能になるので、ドラム練習や演奏用にも最適ですね!

メーカーからキット紹介の動画が公開されているので、気になった方はぜひ見てみてください!

音色に合わせたデモ演奏が見られるので、音色を使って実際に演奏するイメージが湧きやすく、どんな演奏ができるのかが一目瞭然なのでおすすめです。

いかがでしたでしょうか?

今回、Roland TM-6 PROの直感的な操作性と多機能性を実感することができました。

個人的には打ち込みが思ったより簡単にできたことがとてもよく、音源作りに役立つツールだと実感しました。

このブログが参考になれば幸いです!

Roland 電子ドラム特集

Roland 電子ドラム特集

Roland TD-07KX 特集

Roland TD-07KX 特集

Roland TD-07KV 特集

Roland TD-07KV 特集

PLAYTECH 電子ドラム特集

PLAYTECH 電子ドラム特集

おすすめ電子ドラムセット

おすすめ電子ドラムセット

電子ドラムの選び方

電子ドラムの選び方