最初に

「慌てず、焦らず」が弦楽器の調弦(チューニング)では大事です。単に「ペグを動かして音程を合わせる」だけではなく、「楽器全体のバランスを取る」のが調弦、と言えるでしょう。できるようになると、じつは何ということもない難易度のものですが初めての方には戸惑うことが多いものです。この文章で少しでもコツをつかんでいただけると幸いです。

サウンドハウス「虎の巻」の内容とダブるところもありますが併せてご参照ください。

⇒ 虎の巻サイト:弦楽器入門ガイド

弦楽器は弦の張力とのバランス

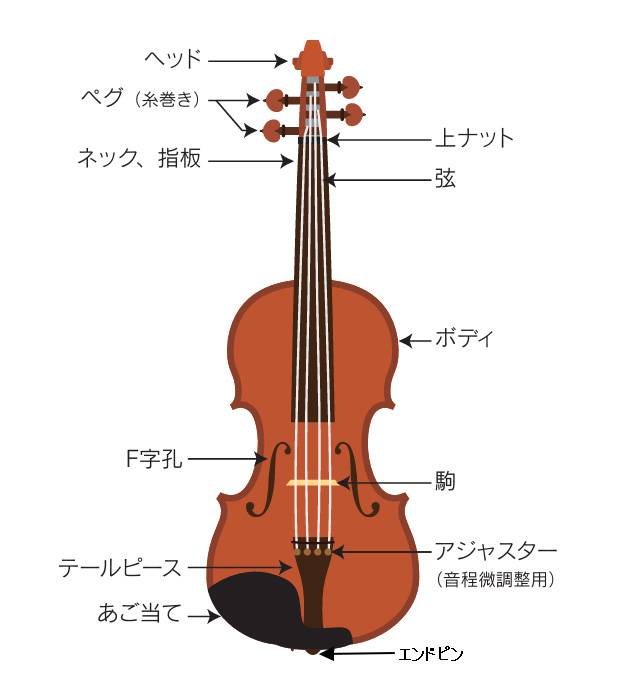

弦の張力を支える箇所(部品)はペグ、上ナット、駒、テールピース、下ナット、エンドピン。これらの部品が取り付けられている楽器全体が張力に耐えて=バランスを保って=いる状態です。

従ってペグに限らず温度や湿度の変化で楽器全体の状態が変わると楽器のコンディションに影響します。これが手を触れていないのに音程が狂う原因のひとつですし、すべての楽器について言えることであると思います。

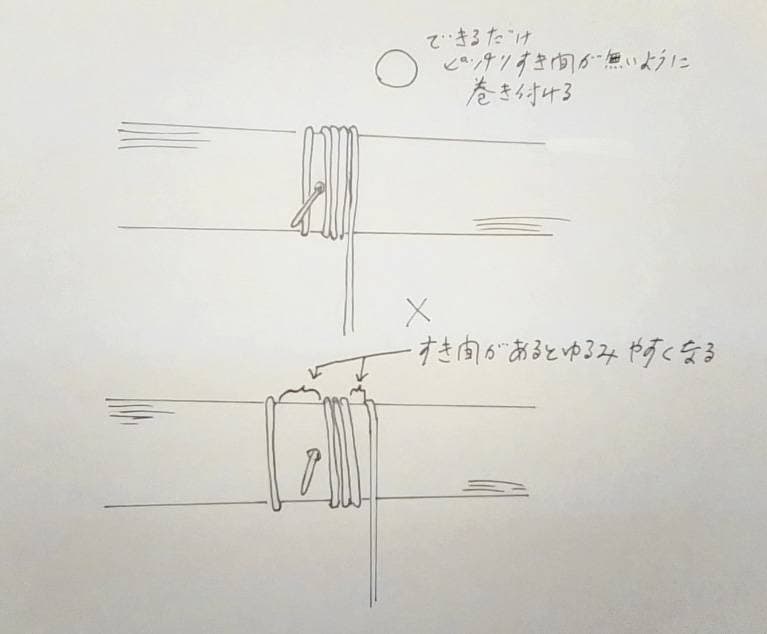

ペグへの弦の巻き付き方~きれいに巻かれていますか?

ペグには小さな穴が開いていてそこに弦の先端が差し込まれてペグに巻き付けられています。この穴からペグヘッドの壁に向かって、つまり内から外側にできるだけきっちりと巻き付いている方が狂いを最小限に抑えられます。調弦したのに音が狂う原因の一つがこれです。

音程はペグで合わせますが、加えてテールピースに内蔵のアジャスターで微調整をします。主にペグを動かす動作に関心が向きますが、ほかにも注意すべき点があります。

重要

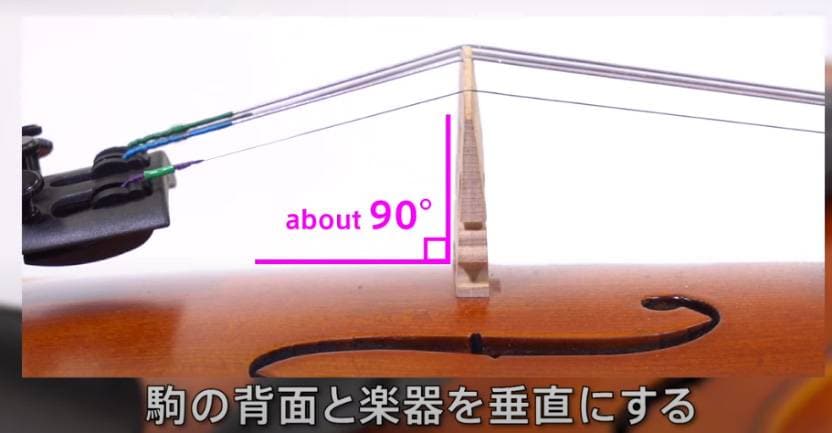

① 駒の位置と姿勢の確認

駒の姿勢は背面が表板から垂直見当に立錐していること、これは楽器を横から見て定規などを当てて角度を確かめてみましょう。

駒の位置は左右F字孔の内側の刻みを結んだ線上に駒の厚みの中心が合う位置に、左右のバランスを合わせて立てます。これは調弦を始める前の確認です。

調弦を始めると駒は弦の微細な動きで前傾(ネック側に傾く)するのが普通です。従って駒は調弦の間、必要に応じ複数回修正して正しい角度(姿勢)をキープしてください。

■ 駒の直し方

楽器を膝(ふともも)の上において写真の様な姿勢で駒の角度を直します。

駒を両手の指ではさんで、駒の脚は動かさず傾きだけを直します。

② ペグは回し過ぎないように注意

回す、と聞くとクルクル回転させるのかと思いますが、ある程度の張力が加わった状態からはペグの動きというのは意外に微細です。

ギヤ式のペグではないのでほんの少し回転させただけで音程は大きく変わります。ギターのペグなどと同じ感覚でグイッと動かして切れる事例が非常に多いようです。「虎の巻」に掲載されている「弦を切らないようにするコツ」の動画では実際にバイオリンのスチール弦のG線のペグを一オクターブ低い音程から既定のピッチまで上げるのにどのくらいの回転角度になるか、について説明を行っています。

③ テールピースのアジャスターのネジは適切な余裕を持たせる

アジャスターのネジは音程を上げる、下げるどちらでもできる位置にしておきましょう(画像はチェロ用ですがバイオリンビオラも基本は同じ構造です)

アジャスターは操作が楽なのでどうしても頼りがちですが、画像の「低すぎ」の状態からは、音程を上げることはできません。この場合適切な余裕を持たせて、ペグでもう一度合わせてから。アジャスターで微調整、を繰り返します。

実際の調弦を始める

バイオリンの場合A,D,G,Eの順番で、ビオラはA,D,G,Cで合わせる方が多いようです。じつは厳密な決まりは無いようで慣例的にこの順番、ということのようです。調弦の途中で駒の姿勢を確認しながらその後次の弦に移る、を繰り返します。

重要

最初に正しい音程を聞いて確認しておきます。

音程をオクターブ誤認して一オクターブ高い音程に合わせようとしたりすれば弦は必ず切れます。現時点の弦の音程が高いのか、低いのか、まずそれが分からなければペグを動かすこともためらわれることでしょう。正しい音程を聞いて確認してみましょう。

■ Violin

■ Viola

(以下は虎の巻からの引用です)

いよいよペグを動かして調弦を始めます。

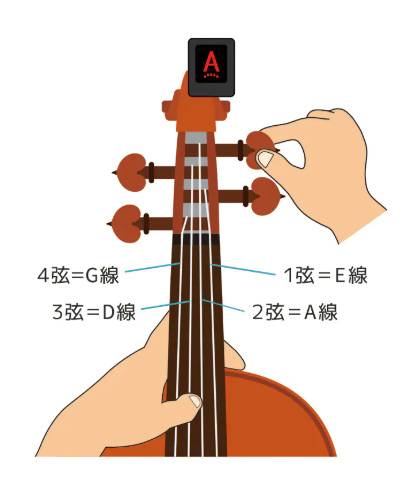

1弦=E(エー)線、2弦=A(アー)線、3弦=D(デー)線、4弦=G(ゲー)線ですが、

調弦の順番は A → D → G → E の順番が一般的です。

- バイオリンのヘッドにクリップチューナーを付けてください。

- 左手でネックを持ち、親指の腹でA線を弾いてその音をチューナーが拾って、その時の音程を表示します。

- 右手はペグをつまんで音程が上がる方向(差し込みに対し時計回り方向)に回します。

最初は2弦=A(アー)線を(ラ)の音に合わせます。この時左手の親指の腹でA線を弾きながら音を出して合わせていきます。 - 次に楽器を持つ手を右手にして左手でペグ、右手でD線を弾いて音を出しながらレの音に合わせます。

- 同じ要領でG線をソの音に合わせます。

ADGと3本合わせるとこの辺で既に合わせたはずのA線の音程が下がっているはずです。これは調弦を行った事で駒が前傾し始めることに起因する狂いで、異常ではありません。そしてここで「駒の姿勢の確認と修正」を一度行ってください。 - 次にE線を最も高いミの音に合わせます。あわてないで行います。音程が上がったら、ここでもう一度駒の姿勢を見てください。そしてまたA線から調弦を繰り返し、ある程度全部の弦が安定するまで続けます。

- ある程度合ったら、アジャスターで微調整をして調弦は完了です。

最後にもう一度駒の姿勢を確認しましょう。もし傾いていたら面倒でも修正してそれによって音程が狂ったらまた調弦です。ここまでの動作でたいていの場合、ペグだけでもほぼ正確な調弦はできるはずですが、アジャスターも使って正確な音程を保ちましょう。

一回で調弦が合うことはまれです。繰り返すうちに音程のズレは縮小してきます。音程はチューナーで確認しますが、数セント程度のズレは気にし過ぎない方が良いでしょう。

さてうまくできましたか?

虎の巻も読んで動画も見たけれど・・・ペグが固い、またはすぐにゆるんでしまって調弦ができない

ペグを動かす際の力の込め方

ペグのセッティングは製造(製作)の段階からその楽器に関わらない限り完璧なセッティングにするのはかなり難しいと言えます。ある程度の固さはペグの固定のためには必要ですし、ギヤ式でない構造なので量産楽器のペグの調整の範囲は限られます。

■ ペグが止まらない場合

基本的には「ゆるんでいるペグを押し込んで止める」、という動作が必要になります。

こう聞くとすぐに押し込みたくなりますね。でもその前にここでも確認です。

「ペグがゆるむ→弦も緩む→ペグへの巻き付き方が乱れる→音が狂う原因になる」

ことがお分かりいただけるでしょう。

ペグに巻き付いている弦の状態を確認して、巻き乱れていたらそれを直しながら調弦をやり直す、ということになります。

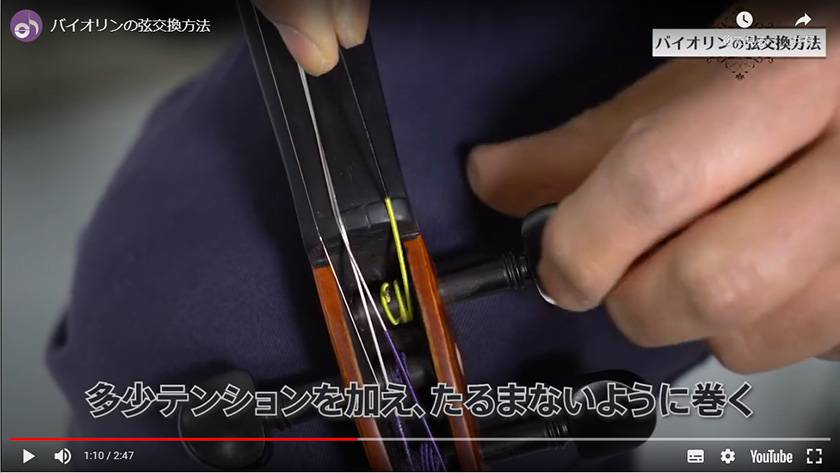

これは虎の巻の「バイオリンの弦交換方法」動画をご覧ください。

たるみが無いように、内側から外側に、できるだけきっちりと巻くのがポイントです

「ペグを押し込む」とは?その力加減は?

ペグを押し込む際には押し込む手の力を片方のネックを持っている手で受け止める必要があります。ネックを保持する手はある程度力を必要とします。指をペグの反対側に添えて力を込めるのも方法です。

画像はバイオリンのA線のペグを押し込む瞬間、左手の人差し指を添えて力を受け止めています。手の感覚が全てですので、実際にやってみて体得してください。

■ ペグが固い場合

一度ペグを大きくゆるめます。弦がたるみますから、前に説明した弦の巻き付き方に注意しながら、ペグを再び巻き上げていきます。この時にペグがきつくなり過ぎないように押し込み具合を加減するのがポイントです。

弦楽器のペグは数値でこの「押し込み加減」を説明することは不可能です。何回か試して感覚を体で覚える以外に方法はないと思います。

おさらいとまとめ

弦楽器の調弦は手順をテキストに書き出すと複雑に思えますが、慣れてしまうとなぜこれができなかったんだろう、と思う程度の難易度の作業だと思います。この文章に説明しましたポイントは忘れずに実行してみていただきたいと思います。

- ペグへの弦の巻き付き方~きれいに巻かれていますか?

- 駒の姿勢は垂直に保たれていますか?位置は正しいですか?

- ペグは回し過ぎないように注意しましょう

- テールピースのアジャスターのネジを適切な余裕を持たせる

- 調弦前に正しい音程を聞いて確認。オクターブの誤認に注意してください

- 調弦の順番は A → D → G → E(バイオリン) A → D → G → C(ビオラ)の順番が一般的

- ゆるんでいるペグは押し込んで止める

- 固い場合は、一度ペグを抜いて押し込み具合を加減して入れ直します

箇条書きにしてしまうとこれだけのことですが、実際の作業は力の込め方だとか、弦の巻き方のチェック、駒の姿勢の確認など複数の作業をほぼ同時に行うので、最初慣れないうちは難しいものだと思います。

両手とも普段使わない筋肉を使いますから思いの外、身体には負担がかかります。チェロの調弦などはある程度慣れた筆者がやってもひと汗かくくらいの作業です。

「慌てず、焦らず」を忘れずに、それにできれば「あきらめず」も加えて、なおかつ手首や指の腱を痛めないよう、疲れない程度に休み休みやってみてください。

弦楽器の演奏は、その楽器の取り扱いについても習熟して頂くことは必須です。本物の楽器を扱うというのはスマホやゲームのようにスイスイ進行するものではそもそもありませんし、こういう手ごわいものに取り組んでいくというのも今の時代には貴重な機会と捉え、それも含んで、楽器を音楽を楽しんでいただければ幸いです。

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

PLAYTECH 弦楽器

PLAYTECH 弦楽器

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング

弦楽器 初心者講座

弦楽器 初心者講座